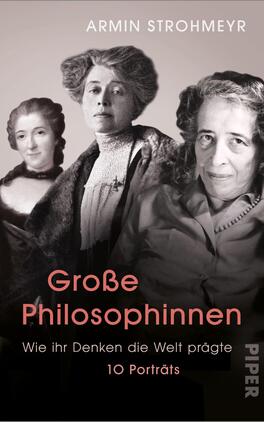

Bedeutende Frauen, die die Welt verändern: Romanbiografien von außergewöhnlichen Frauen

Würden Sie Anna Freud gerne einmal bei einem Gespräch mit Ihrem Vater belauschen? Wussten Sie, dass die Brooklyn Bridge von einer Frau erbaut wurde?

Auf wahren Begebenheiten beruhend erschaffen unsere Autor:innen ein fulminantes Panorama aufregender Zeiten und erzählen von den großen Momenten und den kleinen Zufällen, von den schönsten Begegnungen und den tragischen Augenblicken, von den Träumen und der Liebe dieser inspirierenden Persönlichkeiten.

Rosa Parks – Ihr unnachgiebiger Kampf gegen die Unterdrückung wurde zur weltverändernden Bewegung

Emmi Pickler - Eine mutige Kinderärztin, die die Pädagogik revolutionierte

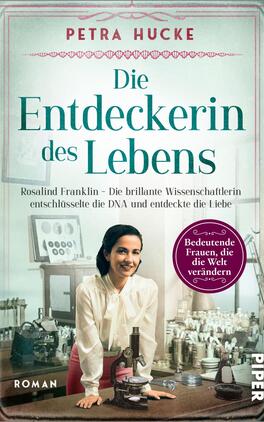

Interview mit den Autorinnen Romy Seidel und Petra Hucke

Sie beide schreiben über bedeutende Frauen, die der Welt etwas Bleibendes geschenkt haben. Was macht Ihre Protagonistinnen so besonders? Was hat Sie am meisten an ihnen beeindruckt?

Romy Seidel: An Anna Freud hat mich definitiv am meisten beeindruckt, dass sie in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters Sigmund Freud getreten ist und dabei, wie ich finde, sehr klug und bedacht vorging. Sie hat ihn bewundert und dennoch versucht, sich von ihm abzugrenzen und ihren eigenen Weg zu gehen. Und das, obwohl sie sich immer nach seiner Anerkennung, seinem Wohlwollen gesehnt hatte.

In der Psychoanalyse hat sie sich von traditionellen Mustern gelöst und einen Schritt in eine neue Richtung gemacht.

Was mich ebenfalls sehr beeindruckt hat, ist, wie selbstlos und liebevoll sie sich um ihren Vater gekümmert hat, als er krank wurde. Ich glaube, es hat ihr einiges abverlangt, dennoch hat sie es als selbstverständlich erachtet und sich nie beklagt.

Petra Hucke: An Emily Warren Roebling faszinieren mich ihre Durchsetzungskraft und ihr Humor. Eine Freundin von mir ist Architektin, und sie erzählt manchmal, wie es ist, sich als Frau im Büro und auf der Baustelle durchsetzen zu müssen. Im 21. Jahrhundert. Wie muss das erst im 19. Jahrhundert gewesen sein?

Alle (männlichen) Zeitzeugen schwärmen von Emilys Takt und ihrer Zurückhaltung - diesen ach so weiblichen Eigenschaften -, aber ich denke mir, dass ziemlich viel Hartnäckigkeit dabei gewesen sein muss, denn Takt allein hätte sie nicht weitergebracht. Ihr Humor spricht aus erhaltenen Briefen - von ihr selbst gibt es leider nur wenige, aber von ihrem Mann Washington sind zahlreiche überliefert, und der Ton darin ist herzerwärmend und wird ihrem eigenen sehr entsprochen haben.

Was fasziniert die Leserinnen in der heutigen Zeit an diesen Frauen? Warum sind sie noch immer - oder aber erst jetzt - so spannend und inspirierend?

Romy Seidel: Ich glaube, sie sind nach wie vor inspirierend, weil sie ihrer Zeit voraus waren und sich etwas getraut haben. Viele haben auf Konventionen gepfiffen, wollten unbeirrt und mutig ihren Weg gehen. Sie haben sich von dem frei gemacht, was sie eingeengt hat und zeigen uns Frauen noch heute, was möglich ist, wenn man an sich glaubt und etwas wagt.

Petra Hucke: Emily hätte bestimmt auch schon Leserinnen früherer Generationen interessiert. Doch wie auch so viele andere Frauen musste sie erst „wiederentdeckt" werden. In einer Monografie über den Bau der Brooklyn Bridge aus den 196Der Jahren wird sie nicht einmal erwähnt. In einem Buch aus den 1970er Jahren wird gesagt, sie habe ein paar Briefe zwischen ihrem Mann und der Baustelle hin und her getragen. Aus den 1980ern gibt es in den USA zum Glück schon eine Biografie über sie, aber ein Roman musste bis heute warten.

Warum sind genau diese Frauen so perfekte Romanfiguren?

Petra Hucke: Für mich war Emily perfekt, weil man recht viel über ihr Umfeld weiß - der Bau der Brooklyn Bridge ist in dicken Wälzern beschrieben und aus vielen Richtungen erforscht, über John A. Roebling und Washington Roebling gibt es Biografien.

Emily selbst war, denke ich, zu bescheiden oder einfach zu pragmatisch, um eine Autobiografie oder sonstige Schriften zu hinterlassen. Und so kann man sich leicht ein erstes Bild über sie machen, ohne aber allzu viel über sie persönlich zu wissen. Genug Freiraum für das Autorinnenhirn, eine Geschichte zu finden.

Romy Seidel: Auf mich als Schriftstellerin üben diese Frauen schon lange einen großen Reiz aus. Weil sie ein aufregendes, bewegendes Leben hatten, weil sie Mut, Einfallsreichtum und Klugheit bewiesen und weil sie sich getraut haben, aus dem Schatten ihrer Männer oder Väter zu treten.

Sie mussten Hürden überwinden, Ketten sprengen und sich Gehör verschaffen. Für mich die perfekten Romanheldinnen - und ich muss sie nicht mal erfinden.

Was meinen Sie, kann man Wissen in Romanform vermitteln?

Petra Hucke: Mit dem Wissen aus einem Roman sollte man wohl nicht in eine Quizshow gehen, in der Daten abgefragt werden, denn es soll vorkommen, dass die Autorin mal ein Jahr oder zwei streicht, wenn es dem Spannungsbogen im Weg steht. Auch dass das Fundament auf der Brooklyn-Seite in 13,56 Metern Tiefe steht, auf der Manhattan-Seite jedoch in 23,93 Metern, kann man anderswo sicher besser erfahren.

Denn darum geht es in einem Roman natürlich nicht, sondern darum, ein Gefühl für die Menschen und ihre Zeit zu bekommen und in ihre Geschichte einzutauchen.

Romy Seidel: Ich glaube, die Romanform ist die perfekte Möglichkeit, Wissen zu vermitteln, weil man als Autor Tatsachen und Fiktion miteinander verbinden kann. Man kann Fakten spannend erzählen und im besten Fall dafür sorgen, dass beim Leser das Kopfkino anspringt und er oder sie das Wissen ganz automatisch aufnimmt.

Geschichte wurde immer von Frauen und Männern gemacht, das Verdienst von Frauen jedoch oft unterschlagen. Nicht zuletzt seit Filme wie „Hidden Figures“ einen anderen Fokus gewählt haben, ändert sich das. Bekommen die starken Frauen schon genug Aufmerksamkeit?

Romy Seidel: Ich finde es großartig, dass die starken Frauen seit ein paar Jahren Aufmerksamkeit bekommen. Aber es gibt noch immer eine Menge Frauen, die es verdienen, dass ihre Geschichte erzählt wird.

Petra Hucke: Die Aufmerksamkeit darf gern noch eine ganze Weile auf sie gerichtet bleiben. Ich bin sicher, es gibt noch so einige Frauen zu entdecken, die mit ihrem Mut und ihrer Chuzpe auch heute noch als Vorbild dienen können.