Feministische Bücher

Feministische Literatur zu Gender, Gleichberechtigung, #metoo

Die aktuelle Debatte zum Feminismus ist geprägt von vielen Facetten: #metoo, Quotenregelungen, gleiches Geld für gleiche Arbeit, genderneutrale Sprache, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die sich daraus ergebenden Fragestellungen bezüglich der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Diese Liste ließe sich noch fortsetzen, das Thema ist aktueller denn je und das Bewusstsein, wie weit sich patriarchale Strukturen durch alle Aspekte unseres Lebens ziehen war noch nie so groß.

In der feministischen Literatur werden die unterschiedlichsten Ansätze verfolgt. Teilweise wird auf eine historische Diskursanalyse Bezug genommen oder es wird die weibliche Psyche thematisiert. Einige der Autoren fühlen sich stark der politischen Frauenbewegung verbunden, wodurch in ihren Werken gesellschaftliche Probleme wie die aktuelle Debatte zu #metoo Eingang finden. Um welchen Themenbereich es sich auch handelt, stets vereint die Werke ein Interesse für frauenspezifische Themen. Die Geburtsstunde der feministischen Literatur war 1929 mit dem Werk „Ein Zimmer für sich allein“ von Virginia Woolf. Nur 20 Jahre danach folgte ein weiteres bedeutendes Werk dieses Genres mit dem Buch „Das andere Geschlecht“ von Simone de Beauvoir. Ausgehend von diesen beiden Paradewerken der feministischen Literatur sind zahlreiche weitere Werke anderer Autorinnen entstanden, die Frauenthemen auf spannende Weise angehen.

So unterschiedlich die Fragestellungen, so unterschiedlich auch unsere Bücher, die sich unter dem großen Thema Feminismus zusammenfassen lassen. Ob es um die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper geht, um das Leben mit Familie und Beruf oder um die Neudefinierung von Geschlechterrollen – unsere Autorinnen und Autoren kommentieren diese auf ihre jeweils ganz eigene Weise. Auch literarisch nähern sich Autorinnen und Autoren dem Thema auf verschiedenen Wegen an. Deshalb gehören zu dieser Sammlung von Büchern für Frauen und Frauenthemen auch unbedingt einige Romane.

Entdecken Sie feministische Literatur und neue Bücher zu feministischen Themen & aktuellen Debatten!

Frauen in der Kunst

Eine feministische Reflexion über Frauenbilder in der Literatur, und über (weibliches) engagiertes Schreiben

Ein Buch das zeigt, wie sehr Frauen die Kunst prägen

„Ein Muss für alle, die Kunst lieben, sich vom patriarchal geprägten Blick auf Kunstgeschichte verabschieden wollen und endlich große Künstlerinnen kennenlernen wollen.“ Antonia Wille

Frauen im Berufsleben: Überlebenstraining im Job

In den letzten Jahrzehnten hat sich in der westlichen Gesellschaft viel geändert: Frauen sind zu Präsidenten gekürt worden und Frauen bekleiden wichtige Managerpositionen. Doch gerade in der Tatsache, dass dies noch immer in den Medien als etwas Außergewöhnliches gefeiert wird, liegt die Krux: In einer gleichberechtigten Welt wären diese machterfüllten Ämter bekleidet von Frauen nichts Besonderes.

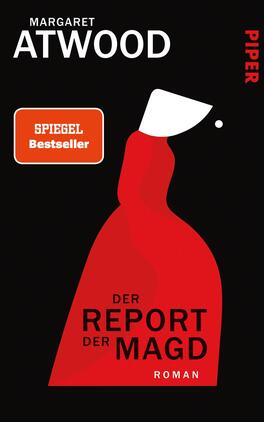

Feministische Romane

Anspruchsvolle Bücher für Frauen - Feminismus in der Literatur

Literatur nähert sich Frauen und ihren Themen auf verschiedene Weise. Sei es in der Beschreibung ihrer Lebensrealitäten im Kontext von aktuellen Lebenswirklichkeiten oder in Form von Dystopien wie Margaret Atwoods herausragenden Romanen „Der Report der Magd” und dessen Fortsetzung „Die Zeuginnen”.

Es sind mitreißende, gefühlvolle Werke von starken Frauen - und Männern -, die Mut machen können. Doch nicht immer müssen spezifische Frauenthemen in den Büchern Eingang finden. Manchmal zeigt sich die feministische Literatur auch an der Schreibweise, nicht am gewählten Inhalt. Das sind unsere aktuellen Buchempfehlungen.

Der weibliche Körper

Gesundheit und Sexualität

Der Frauenkörper galt lange als Mysterium. Dies ist durch das Bild der Frau und ihrem geringeren Wert gegenüber dem Mann in der westlichen Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg gefördert worden. Im Zuge der Gleichberechtigung hat sich dies geändert. Die Frau darf nun auch ein sexuelles Wesen sein, dass seine eigene Sexualität entdeckt.

Biografien über außergewöhnliche Frauen

Längst mussten selbst eingefleischte Feministinnen erkennen, dass Männer und Frauen stets unterschiedlich sein werden. Es liegt in der Biologie begründet. Sie darf jedoch nicht als Begründung genutzt werden, dem weiblichen Geschlecht die Gleichberechtigung vorzuenthalten. Wie es starken Frauen in der oft besungenen „Men’s World“ erging und wie sie für ihre Rechte kämpfen mussten, sind Themen in weiblichen Biographien.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.

sehr viele interessante und auch kontroverse themen.gefällt mir.