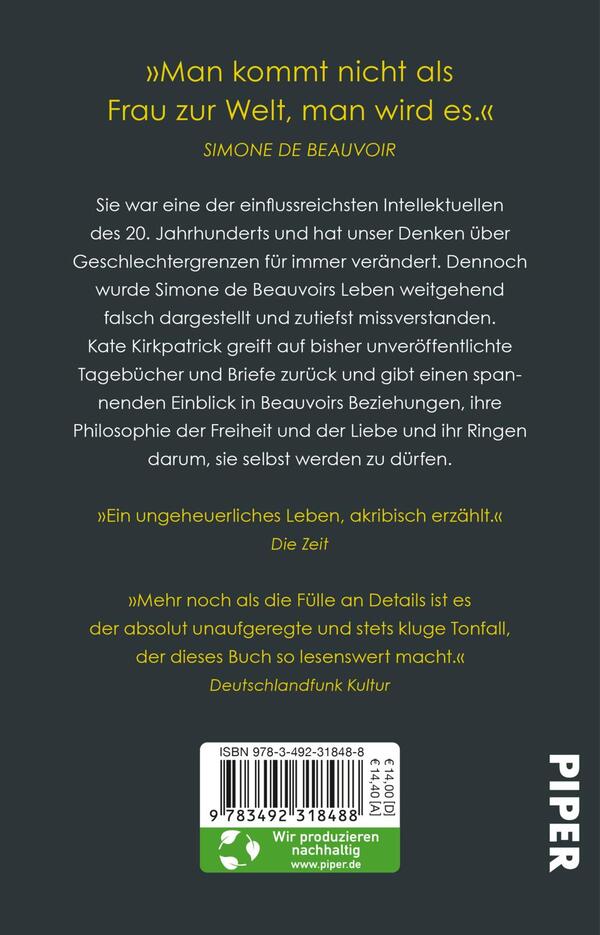

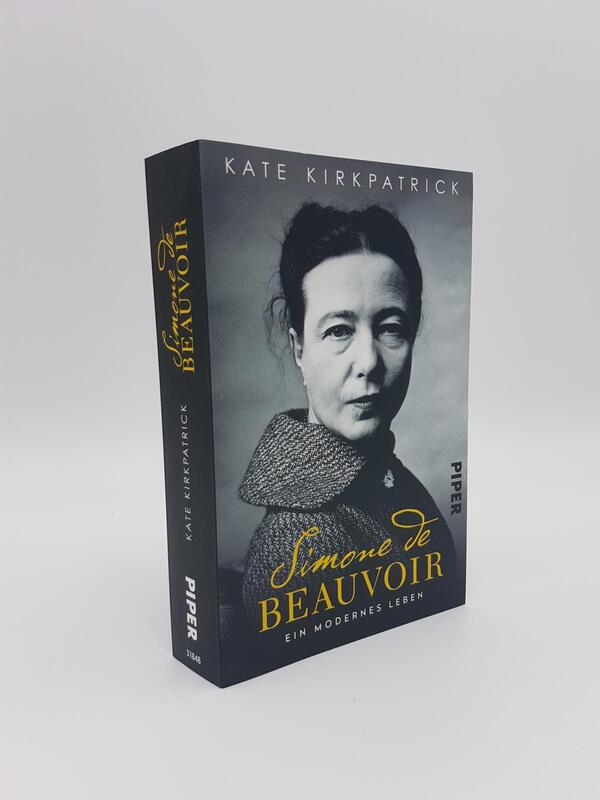

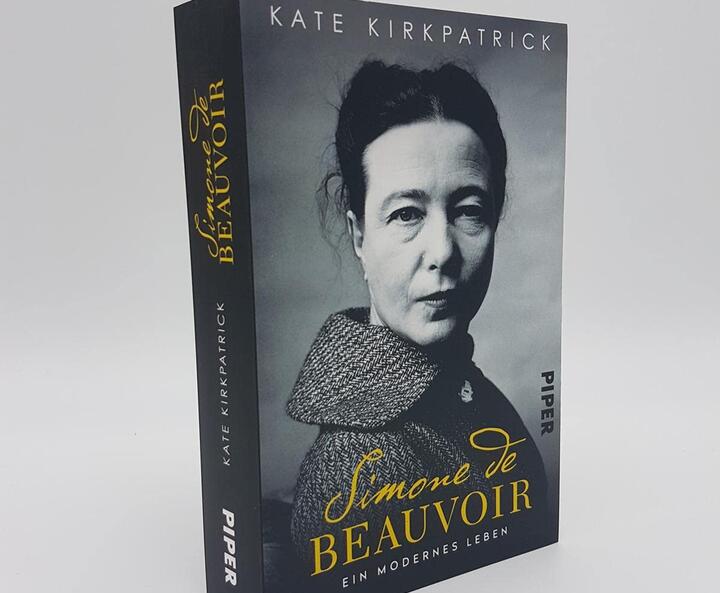

Produktbilder zum Buch

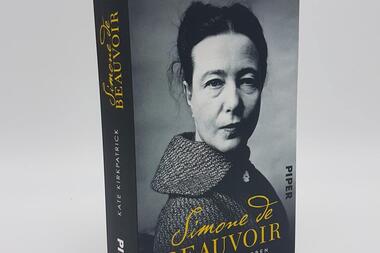

Simone de Beauvoir

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Beschreibung

„Kirkpatrick zeichnet ein komplexes Bild – jenseits von Klischees und vorschnellen Urteilen.“ Die Zeit

Simone de Beauvoir war eine der einflussreichsten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts. Ihr Buch „Das andere Geschlecht“ hat die Art und Weise, wie wir über Geschlechtergrenzen denken, für immer verändert.

„Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ Simone de Beauvoir

Dennoch wurde ihr Leben weitgehend falsch dargestellt und zutiefst missverstanden. Kate Kirkpatrick greift auf bisher unveröffentlichte Tagebücher und Briefe zurück, und gibt einen spannenden Einblick in…

„Kirkpatrick zeichnet ein komplexes Bild – jenseits von Klischees und vorschnellen Urteilen.“ Die Zeit

Simone de Beauvoir war eine der einflussreichsten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts. Ihr Buch „Das andere Geschlecht“ hat die Art und Weise, wie wir über Geschlechtergrenzen denken, für immer verändert.

„Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ Simone de Beauvoir

Dennoch wurde ihr Leben weitgehend falsch dargestellt und zutiefst missverstanden. Kate Kirkpatrick greift auf bisher unveröffentlichte Tagebücher und Briefe zurück, und gibt einen spannenden Einblick in Beauvoirs Beziehungen, ihre Philosophie der Freiheit und der Liebe und ihr Ringen darum, sie selbst werden zu dürfen.

„Mehr noch als die Fülle an Details ist es der absolut unaufgeregte und stets kluge Tonfall, der dieses Buch so lesenswert macht.“ Deutschlandfunk Kultur

- Eine Biografie, die nicht nur die Ikone, sondern die Frau dahinter zeigt – persönlich, kenntnisreich und spannend.

- Für Leser:innen, die sich für Feminismus, Philosophie und bewegende Lebensgeschichten interessieren.

Über Kate Kirkpatrick

Aus „Simone de Beauvoir“

Einleitung: Simone de Beauvoir – Wer ist sie?

Eines Tages im Jahr 1927 hatte Simone de Beauvoir eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater über die Bedeutung der Liebe. In einer Zeit, in der Frauen in erster Linie Ehe und Mutterschaft anstreben sollten, las die neunzehnjährige Simone philosophische Werke und träumte davon, eine Philosophie zu entdecken, nach der sie leben konnte. Für ihren Vater bedeutete „lieben“ „Dienstleistungen erbringen, Zuneigung, Dankbarkeit“. Sie war anderer Ansicht und widersprach verwundert, dass Liebe mehr bedeutete als Dankbarkeit – nichts, [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

„Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie Simone de Beauvoir mit anderen Augen sehen. Denn Kate Kirkpatrick gibt uns in ihrer großen aktuellen Biografie ganz neue Einblicke in Leben und Denken einer der berühmtesten Intellektuellen des zwanzigsten Jahrhunderts, deren Werke zu den zentralen feministischen Texten gehören und nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben.

An Beauvoirs berühmte Feststellung „Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht“ schließt Kate Kirkpatrick die Frage an, wie Beauvoir selbst zu dem wurde, was sie war. Und sie zeigt, dass Beauvoir sehr wohl eine eigenständige Philosophin war, dass ihr Werk nicht durch Sartres Unterstützung entstand, sondern vielmehr sie großen Einfluss auf Sartres Denken hatte.

Dennoch wurde dem Inhalt von Beauvoirs eigener Philosophie nach ihrer Begegnung mit Sartre weniger Aufmerksamkeit geschenkt, dabei kann Kate Kirkpatrick unter Verwendung neuer Quellen belegen, dass die viel zitierte leidenschaftliche Beziehung zu Sartre nuancierter war als bisher bekannt. Mithilfe der neu erschienenen Tagebücher und Briefe legt sie dar, warum es an der Zeit ist, die Bewertung von Simone de Beauvoirs Leben und ihrer Werke zu überdenken. Obwohl Beauvoir selbst in vielen ihrer Texte dagegen anschrieb, dass Frauenleben auf bestimmte Stereotypen und Wunschvorstellungen reduziert werden, wurde ihr Leben immer wieder auf ihre Beziehung zu Sartre und ihre erotischen Eskapaden reduziert.

Als Person musste Beauvoir so jahrzehntelang mit der verzerrten öffentlichen Wahrnehmung leben, und die Folgen waren manchmal qualvoll. Mit Kate Kirkpatricks hochspannender Biografie versteht man besser, was für ein Mensch Simone de Beauvoir war – wir sehen klarer, wie diese große Philosophin und Feministin dachte, und wie das, was sie getan hat, allzu oft benutzt wurde, um Menschen von ihren bahnbrechenden Gedanken abzulenken." Anne Stadler

Einleitung: Simone de Beauvoir – Wer ist sie?

1 Aufwachsen wie ein Mädchen

2 Die Tochter aus gutem Hause

3 Gott lieben oder Männer lieben?

4 Die Liebe vor der Legende

5 Die Walküre und der Playboy

6 Ein Zimmer für sich allein

7 Das Trio, das ein Quartett war

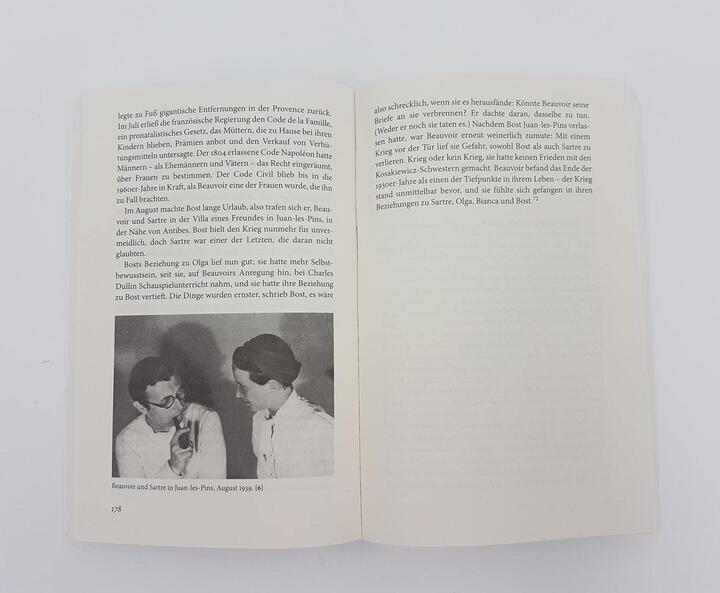

8 Krieg drinnen, Krieg draußen

9 Vergessene Philosophie

10 Königin des Existenzialismus

11 Amerikanische Dilemmata

12 Das skandalöse andere Geschlecht

13 Der Liebe ein neues Gesicht geben

14 Geprellt

15 Das Alter zeigt sich

16 Das Sterben des Lichts

Nachworte: Was wird aus Simone de Beauvoir werden?

Dank

Abkürzungen von Beauvoirs Werken

Ausgewählte Literatur

Anmerkungen

Bildnachweis

Personenregister

Die erste Bewertung schreiben