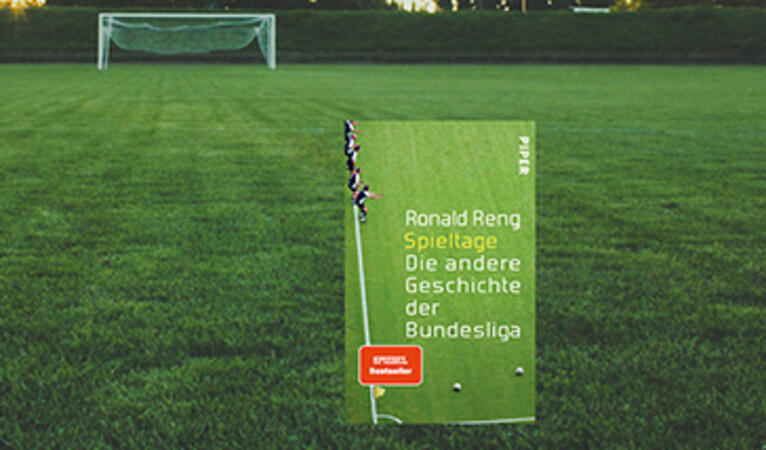

„Spannend, authentisch, fleißig zusammengetragen. Ein bleibendes Buch der Fußball- und Gesellschaftskultur.“

Märkische Allgemeine„Keiner kann so schön, intelligent und unterhaltsam über Fußball schreiben wie Ronald Reng.“

Hannoversche Allgemeine„Ronald Reng schenkt liebevoll, sprachlich präzise und doch distanziert genug Heinz Höher die Gnade der Betrachtung als große Romanfigur.“

taz„Ein halbes Jahrhundert Deutschland aus Fußballsicht - ein Geschenk! Auch für absolute Nicht-Fußballfans!“

rbb Fritz„Dies ist ein Sachbuchroman, den man sich ›erfühlen‹ sollte.“

nordvier - Nordfußball aus der vierten Reihe„Dem Bestseller-Autor ist eine famose Abenteuergeschichte über die Deutschen und ihr liebstes Spiel gelungen.“

nordbayern.de„Famose Abenteuergeschichte über den deutschen Fußball“

fcn.de„Diese Lektüre bedeutet mehr als amüsante Unterhaltung, sie verschafft auch erfrischende emotionale Reminiszenzen. Auch für jüngere Fans ist das Buch spannend, da sie hier erfahren, wie der Fußball und vieles Andere früher einmal war.“

e-politik.de„Eine famose Abenteuergeschichte!“

ciao! Ihr Reisemagazin„Spannend, komisch mitunter, berührend, bedrückend auch, nie aber langweilig. (...) Reng legt die bisher beste Geschichte der Liga vor.“

Westfälischer Anzeiger„Höhers Erinnerungen: Sie sind eine einzigartige Fundgrube für alle Fußballfreunde - fantastisch in Szene gesetzt von einem Schriftsteller, der mit der Sprache umzugehen versteh wie Messi mit dem Ball.“

Westfalen-Blatt„Das perfekte Buch für alle, deren Puls samstags um 15.30 Uhr steigt.“

Westdeutsche Zeitung„Ein Sportbuch auf Bundesliganiveau.“

Westdeutsche Zeitung„Das Buch ist genau, es ist ungemein aufwändig wie präzise recherchiert, und es ist schonungslos (...).“

Westdeutsche Allgemeine„Ein großartiges Buch, das alles in den Schatten stellt, was den Blick nur auf die Highlights der Geschichte der Fußball-Bundesliga richtet.“

Westdeutsche Allgemeine„Ein genau recherchiertes Sachbuch, packend und mit viel Sympathie geschrieben. Wer kein Fußballfan ist, kann es als Roman lesen. Als Sportlerdrama vor zeithistorischem Hintergrund.“

Welt am Sonntag„So erfährt man in Rengs klugem unprätentiös geschriebenem Buch en passant sehr viel über die Hintergründe einer zunehmend medial inszenierten Sportart. (...) ›Spieltage‹, das Buch, das sich die Bundesliga als hellsichtige Festschrift wünschen durfte.“

WELT„Ein genau recherchiertes Sachbuch, abwechslungsreich, packend und mit viel Sympathie geschrieben. Wer kein Fußballfan ist, kann es als Roman lesen. Als Sportlerdrama vor zeithistorischem Hintergrund.“

WDR 5 - Scala„Ein genau recherchiertes Sachbuch, abwechslungsreich, packend und mit viel Sympathie geschrieben.“

WDR 4 "Bücher"„Intimer Einblick in eine vertraute und doch sehr fremde Welt.“

Tv Movie„Ein Buch fällt aus dem Rahmen, geschrieben hat es der Sportjournalist Ronald Reng. (...) Ein rührendes Buch, das einen nicht loslässt.“

Süddeutsche Zeitung„Ronald Reng ist eine famose Abenteuergeschichte über die Deutschen und ihr liebstes Spiel gelungen.“

Schweiz am Sonntag (CH)„Überraschend und lesenswert - so wie das ganze Buch.“

Saarbrücker Zeitung„Entlang seiner Biografie erzählt Reng spannende, kritische Fußballgeschichte.“

SWR - Fußball Bestenliste„Ronald Reng ist ein herausragendes Werk gelungen. (...) ›Spieltage‹, zum Fußball-Buch des Jahres gewählt, spricht natürlich in erster Linie ein Fach-Publikum an, ist aber viel mehr als nur ein Sportbuch, sondern auch eine Art Abenteuerroman mit Scharfsinn und Tiefe.“

Revier Sport„Ein Sportroman der Extraklasse.“

Reutlinger General-Anzeiger„Ronald Reng ist ein herausragendes Buch gelungen.“

Nürnberger Zeitung„Ronald Reng hat ein wunderbares Buch geschrieben (...).“

Nürnberger Nachrichten„Herausgekommen ist ein großartiges Buch. (...) Ein offenes Buch.“

Nürnberger Nachrichten„›Spieltage‹ fesseln den Leser, weil das Buch die Bundesliga nicht hochjubelt, aber dennoch beschreibt, warum Millionen Fans seit fünf Jahrzehnten mitfiebern.“

Nordwest-Zeitung„Auch für Nicht-Fußballfans ein absoluter Lesegenuss. Kaufbefehl!“

Neue Westfälische„Eine erstaunliche Idee, noch erstaunlicher aber: dieses Experiment - die Biographie eines Mannes zu verweben mit der Geschichte des deutschen Fußball-Zirkus - gelingt!“

NDR Kultur„Das mit Sicherheit originellste Werk zur Geschichte der Fußball-Bundesliga. (...) Großartig.“

Main Echo„Ronald Rengs ›Spieltage. Die andere Geschichte der Bundesliga‹ gehört für mich zu den allerbesten Büchern, die ich in den letzten Jahren las. Die spannenden kleinen Geschichten aus dem Leben des Heinz Höher erzählen lässig und ergreifend zugleich die große Geschichte der Bundesliga. Ein ‚Page-Turner‘ der allerbesten Güte!!“

MDR„Dieses Buch fesselt jeden Fan, zeigt eindrucksvoll, wie sich der Fußball in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, und gibt etliche Einblicke in die sonst so intime Fußball-Welt.“

Lippische Landes-Zeitung„Ein besondere Abenteuergeschichte der Bundesliga.“

LandesSportBund-Magazin„Ein ganz fantastisches Buch. Ein Meilenstein.“

Ibbenbürener Volkszeitung„Ein wunderbares Buch - empfehlenswert für Fans UND Nicht-Fans.“

Hessische/Niedersächsische Allgemeine„Reng hat ein Werk geschaffen, das nicht nur Fußballfans fesselt.“

Heilbronner Stimme„Ein packendes Buch.“

Hannover Live„Den Kultur-Sachbuchpreis des NDR hat Rengs Buch bereits gewonnen. Zurecht.“

HSVLive Magazin„Eine Lebensgeschichte von nahezu literarischer Qualität.“

Fuldaer Zeitung„Reng hat die seltene Gabe, das Feingefühl und die Fachkenntnis, die Geschichte der Bundesliga durch die Person (...) Heinz Höher zu erzählen, und zwar in einer Art und Weise, dass man das Buch mit dem viel zu bescheidenen Titel ›Spieltage-die andere Geschichte der Bundesliga‹ am liebsten gar nicht wieder weglegen würde.“

Frankfurter Rundschau„Ein erfrischendes Fußballbuch, das die Geschichte der Bundesliga entlang der Achterbahn-Biografie des früheren Trainers Heinz Höher erzählt.“

Frankfurter Neue Presse„Rengs so anrührend wie hellsichtig geschriebenes Denkmal für eine große und sympathische Nebenfigur dieses Sports.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung„Ein Trainerleben wie ein Roman - das mit Abstand beste Buch zum Bundesligajubiläum.“

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung„Reng hat sein Thema dabei voll im Griff, erzeugt große Spannung und macht die knapp 500 Seiten dank seines schreiberischen Könnens zu einem absoluten Lese-Genuss.“

Frankenreport„Die wohl beste Fußballlektüre des Jahres!“

Frankenpost„Das originellste und ambitionierteste Buch zum Jubiläum der Fußballbundesliga. (...) Muss man lesen.“

FAS„Ein außerordentliches Glück für den Leser. (...) Eines der besten Bücher, die bisher über den Fußball geschrieben wurden.“

Emder Zeitung„Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Und diese hier ist brillant.“

Donaukurier„Man erfährt in Rengs klugem, unprätentiös geschriebenen Buch en passant sehr viel über die Hintergründe einer zunehmend medial inszenierten Sportart, die in ihrer höchsten Präsentationsform, der Bundesliga, alle Prophezeiungen eines nahenden Untergangs überlebt hat. Das ist bewegend, ja anrührend und macht aus ›Spieltage‹ das Buch, das sich die Bundesliga als hellsichtige Festschrift wünschen durfte.“

Die Welt„Ronald Rengs Buch ›Spieltage‹ fasziniert.“

Die Rheinpfalz„Eine lebendige, fesselnde Erzählung, die auf fast 500 Seiten zwischen Abenteuerroman und Dokumentation, zwischen Tragik und Komik hin- und herpendelt.“

Deutschlandradio Kultur„Ein Buch, das jeder lesen sollte, für den Fußball nicht nur ein Spiel ist, sondern ein Roman des Lebens.“

Der tödliche Pass - Magazin zur näheren Betrachtung des Fussballspiels„Ein Muss für jeden Fußball-Fan.“

Der Sonntag„Ein Highlight (...) eine unglaubliche, doch wahre Felix-Krull-Geschichte, dazu höchst unterhaltsam geschrieben.“

Bücher„Ronald Reng ist dabei ein Erzähler, der über ein extrem gutes Timing verfügt, eine große erzählerische Souveränität und ein psychologisches Feingefühl beweist.“

Buchreport„Für alle Fans, für die es bei Fußball nicht nur ums Tore schießen geht.“

BAYERN 3 - Weihnachtsbücher„Liest sich für Fans wie ein Abenteuerroman.“

Auto Bild„Mit einer famosen Mischung aus Fachwissen und Feingefühl ist Ronald Reng ein echter Volltreffer gelungen.“

WDR „West ART“

Die erste Bewertung schreiben