Produktbilder zum Buch

Heimatland

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Güner Yasemin Balci (...) ist einer der klarsten politischen Köpfe unseres Landes.“

Frankfurter Allgemeine ZeitungBeschreibung

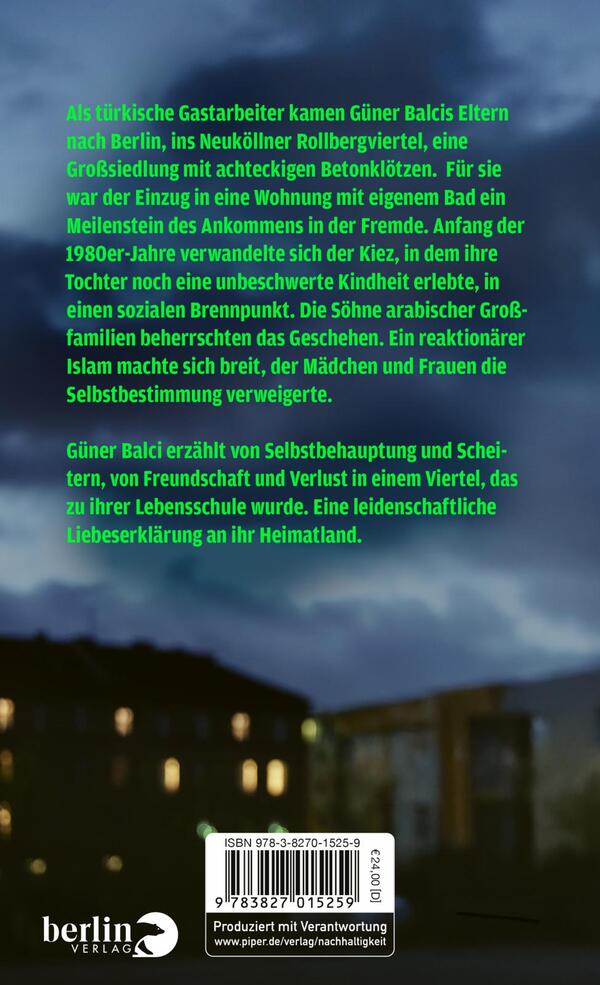

Als türkische Gastarbeiter kamen Güner Balcis Eltern nach Berlin, ins Neuköllner Rollbergviertel, eine Großsiedlung mit achteckigen Betonklötzen. Für sie war der Einzug in eine Wohnung mit eigenem Bad ein Meilenstein des Ankommens in der Fremde. Anfang der 1980er-Jahre verwandelte sich der Kiez, in dem ihre Tochter noch eine unbeschwerte Kindheit erlebte, in einen sozialen Brennpunkt. Die Söhne arabischer Großfamilien beherrschten das Geschehen. Ein reaktionärer Islam machte sich breit, der Mädchen und Frauen die Selbstbestimmung verweigerte.

Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie –…

Als türkische Gastarbeiter kamen Güner Balcis Eltern nach Berlin, ins Neuköllner Rollbergviertel, eine Großsiedlung mit achteckigen Betonklötzen. Für sie war der Einzug in eine Wohnung mit eigenem Bad ein Meilenstein des Ankommens in der Fremde. Anfang der 1980er-Jahre verwandelte sich der Kiez, in dem ihre Tochter noch eine unbeschwerte Kindheit erlebte, in einen sozialen Brennpunkt. Die Söhne arabischer Großfamilien beherrschten das Geschehen. Ein reaktionärer Islam machte sich breit, der Mädchen und Frauen die Selbstbestimmung verweigerte.

Zähne zeigen gegen die Feinde der Demokratie – egal, von welcher Seite sie angreifen

Güner Balci erzählt von Selbstbehauptung und Scheitern, von Freundschaft und Verlust in einem Viertel, das zu ihrer Lebensschule wurde. Eine leidenschaftliche Liebeserklärung an ihr Heimatland.

Klartext über die Probleme einer Einwanderungsgesellschaft

„Ich liebe meine Heimat, meine Sprache, meine Hood, meine Leute und unsere in der Verfassung garantierten Werte, Menschenwürde, Gleichberechtigung, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Lange Zeit galten sie als unbestreitbar, heute sehe ich sie bedroht.“

Erstmals erzählt Güner Balci sehr persönlich über ihr Aufwachsen im Berliner Rollbergviertel.

„Güner Balci ist eine hochbegabte Fernsehjournalistin und Schriftstellerin.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Eine Demokratin mit einem klaren Kompass – immer kritisch und mit dem Finger auf den schmerzhaften Realitäten, aber auch getrieben von der Zuversicht, dass sich zusammen eine bessere Welt schaffen lässt. Eine Heldin unserer Zeit, die sich weder von Drohungen noch von Beleidigungen einschüchtern oder gar ausbremsen lässt.“

Tolerantia Awards 2025

Über Güner Yasemin Balci

Events zum Buch

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Kopenhagen

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Zürich

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Düsseldorf

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Herford

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Wiesloch

Güner Balci mit "Heimatland" auf der lit.COLOGNE im Gespräch mit Jan Phillip Reemtsma

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Coburg

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Pforzheim

Güner Yasemin Balci mit "Heimatland" in Bielefeld

Aus „Heimatland“

Mein Heimatland

Mein Heimatland sind tanzende Schneeflocken im Scheinwerferlicht einer stürmischen Winternacht. Spaziergänge im Dunkeln mit zu vielen Kindern auf einem Schlitten. Hermannplatz. Hasenheide. Ofenwärme. Die Hände meiner runden Tanten, die nach Zwiebeln riechen. Blubbernde Kessel mit rotschwarzem Tee. Knarzende Treppenaufgänge in Altbauwohnungen. Der würzige Duft von roter Bohnensuppe. Der Anblick meiner Semah tanzenden Mutter. Wettspringen vom Beckenrand im Columbiabad. Die rauen Hände meines Vaters. Voll aufgedrehte Autoradios mit [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Ihr Buch ist vieles zugleich: leidenschaftliches Plädoyer für den souveränen, wehrhaften Rechtsstaat, Gesellschaftskritik, Politikerschelte, Abrechnung mit dem autoritären Islam, aber auch: Kiez-Porträt, Autobiografie plus, teils tragikomische, Lebenswege und Anekdoten zahlreicher Verwandter, Bekannter, Wegbegleiter.“

Süddeutsche Zeitung„Ein beeindruckendes Buch! Güner Yasemin Balci verbindet persönliche Erfahrungen mit klaren Analysen und zeigt eindringlich, wie wichtig Ehrlichkeit und Mut in der Integrationsdebatte sind (…).“

Bibliomaniacs„Balcis Buch ›Heimatland‹ liest sich wie das Kompendium einer mutigen Integrations-Verfechterin.“

ARD - TTT - Titel Thesen Temperamente„Güner Yasemin Balci (...) ist einer der klarsten politischen Köpfe unseres Landes.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Bewertungen

Heimatland von Güner Balci

Die Erinnerungen an die Studienzeit in West-Berlin Ende der 70er Jahre ploppen alle wieder auf. Wie oft haben wir in der Hasenheide oder im Victoria-Park neben türkischen Großfamilen gesessen. Danke für das Buch!

Sorry, aber es ist das neuste von T.C. Boyle "no way home"

Leider konnte ich das Buch erst in Auszügen lesen, doch möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Autorin das Thema so pointiert anspricht. Auch ich habe eine Migrationshintergrund, bin in Deutschland aufgewachsen und bin dankbar dafür. Aus eigener Erfahrung kann ich Frau Balci nur zu…

Leider konnte ich das Buch erst in Auszügen lesen, doch möchte ich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass die Autorin das Thema so pointiert anspricht. Auch ich habe eine Migrationshintergrund, bin in Deutschland aufgewachsen und bin dankbar dafür. Aus eigener Erfahrung kann ich Frau Balci nur zustimmen und hoffe das Buch rüttelt endlich viele Menschen auf, die so gerne ihre Augen vor den im Buch geschilderten Situation verschließen.

Heimatland von Güner Balci, unglaublich Praxisnah

Inhaltlich hervorragend hinsichtlich Migrationsprobleme damals und heute. Sehr Praxis orientiert. Erzählt auch die Probleme und vor allen die Möglichkeit, die der deutsche Staat zur erfolgreichen Migration bietet. Imponierend ihr Lebenslauf. Auch die Schilderungen der Schicksale ihrer Freunde sin…

Inhaltlich hervorragend hinsichtlich Migrationsprobleme damals und heute. Sehr Praxis orientiert. Erzählt auch die Probleme und vor allen die Möglichkeit, die der deutsche Staat zur erfolgreichen Migration bietet. Imponierend ihr Lebenslauf. Auch die Schilderungen der Schicksale ihrer Freunde sind sehr gut dargestellt. Bei ihr kommt das Thema "Pascha" glaubhaft rüber. Das Versagen der deutschen Behörden und Parteien gegenüber arabischer Clans wurde eindrucksvoll dargestellt. Die Standfestigkeit dieser Frau ist bewundernswert. Ich selber habe Sie bei Markus-Lanz gesehen. Das war sehr beeindruckend. Für mich hat dieses Buch die Sicht auf Migration verändert. Vor allen hinsichtlich der Möglichkeiten des Staates erfolgreiche Migration zu bekommen. Aber auch die Probleme der Vorurteile gegenüber Fremden!

Joachim Müller Stockelsdorf