Vom Autor des Bestsellers „Am Ende bleiben die Zedern”

Pierre Jarawans neuer Roman "Frau im Mond" ist eine poetische Familiengeschichte zwischen Kanada und dem Libanon, die zwei historische Ereignisse meisterhaft verknüpft.

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Schon ein Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus zu machen.“

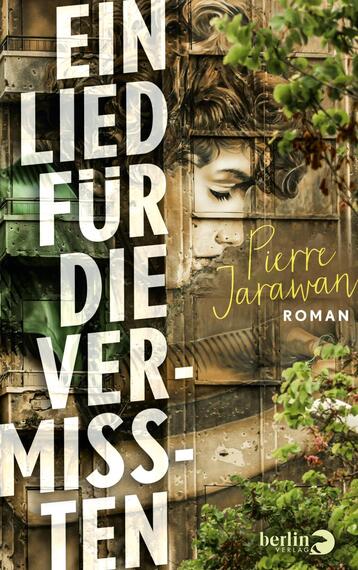

Als 2011 der Arabische Frühling voll entfacht ist, löst der Fund zweier Leichen auch in Beirut erste Unruhen aus. Während schon Häuser brennen, schreibt Amin seine Erinnerungen nieder: an das Jahr 1994, als er als Jugendlicher mit seiner Großmutter in den Libanon zurückkehrte – zwölf Jahre nach dem Tod seiner Eltern. An seine Freundschaft mit dem gleichaltrigen Jafar, mit dem er diese verschwiegene Nachkriegswelt durchstreifte. Und daran, wie er schmerzhaft lernen musste, dass es in diesem Land nie Gewissheit geben wird –…

„Schon ein Sandkorn genügt, um eine große Geschichte daraus zu machen.“

Als 2011 der Arabische Frühling voll entfacht ist, löst der Fund zweier Leichen auch in Beirut erste Unruhen aus. Während schon Häuser brennen, schreibt Amin seine Erinnerungen nieder: an das Jahr 1994, als er als Jugendlicher mit seiner Großmutter in den Libanon zurückkehrte – zwölf Jahre nach dem Tod seiner Eltern. An seine Freundschaft mit dem gleichaltrigen Jafar, mit dem er diese verschwiegene Nachkriegswelt durchstreifte. Und daran, wie er schmerzhaft lernen musste, dass es in diesem Land nie Gewissheit geben wird – weder über die Vergangenheit seines Freundes, noch über die Geschichte seiner Familie.

Nach dem internationalen Bestseller Am Ende bleiben die Zedern führt auch Pierre Jarawans neuer Roman in eine Welt voller unvergesslicher Figuren, sinnlicher Eindrücke und Emotionen, einfühlsam, spannend und virtuos verknüpft mit der bewegten Geschichte des Nahen Ostens.

„Pierre Jarawan schreibt temporeich und klar und mit einer erzählerischen Souveränität, die den Leser vorantreibt.“ The Guardian

„Pierre Jarawan ist ein Hakawati, ein Geschichtenerzähler. Seine expressive Bildsprache, schwelgerisch durchzogen von Melancholie, lässt fremde Welten spürbar werden.“ Lalena Hoffschildt/Hugendubel am Stachus, München

„Mit beeindruckender Leichtigkeit entwirft Pierre Jarawan eine Geschichte, die so lebendig aus den Seiten strahlt, dass ich mich beim Lesen tief eingehüllt gefühlt habe in diese besondere Atmosphäre aus Stimmen, Duft und Licht. Eine Welt, aus der man gar nicht mehr auftauchen möchte – eine Welt voller Figuren, denen man bis zum letzten Absatz folgen will. Scheinbar mühelos verbindet er dabei persönliches Erleben seiner Charaktere mit weltgeschichtlich Großem, verwebt wundersam Märchenhaftes mit politisch Hochbrisantem. 'Ein Lied für die Vermissten' ist soghaft spannend und atmosphärisch berauschend – und all das in einer Sprache, die wundervoll klar ist und genau meint, was sie sagt. Was für ein begnadeter Erzähler!“ Maria-Christina Piwowarski/Buchhandlung ocelot, Berlin

Pierre Jarawans neuer Roman "Frau im Mond" ist eine poetische Familiengeschichte zwischen Kanada und dem Libanon, die zwei historische Ereignisse meisterhaft verknüpft.

weitere Infos

Die erste Bewertung schreiben