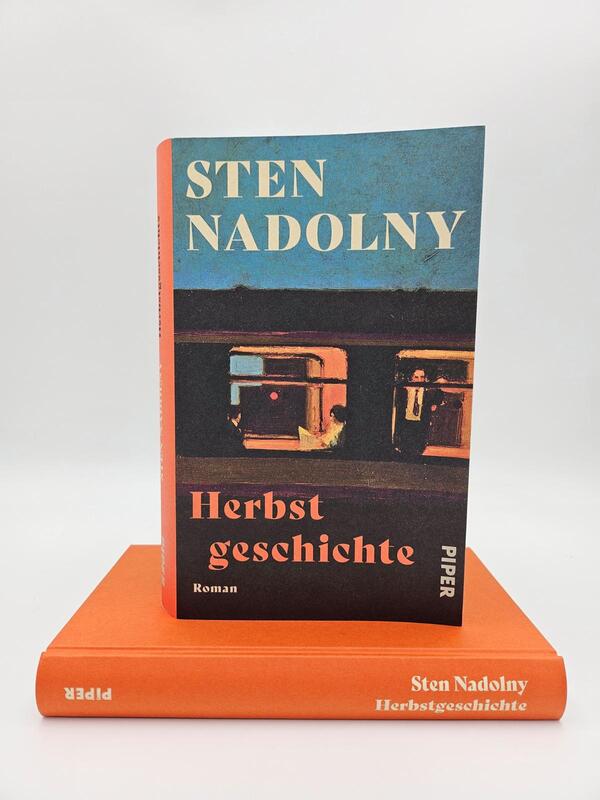

Produktbilder zum Buch

Herbstgeschichte

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Man könnte sagen: Nadolny spaziert lächelnd durch sein ganzes Werk und hebt hier und dort Motive und Ideen auf, die er listig zu einem neuen Roman verstrickt.“

rbb radio3Beschreibung

Über die Kraft der Kunst und der lebenslangen Freundschaft

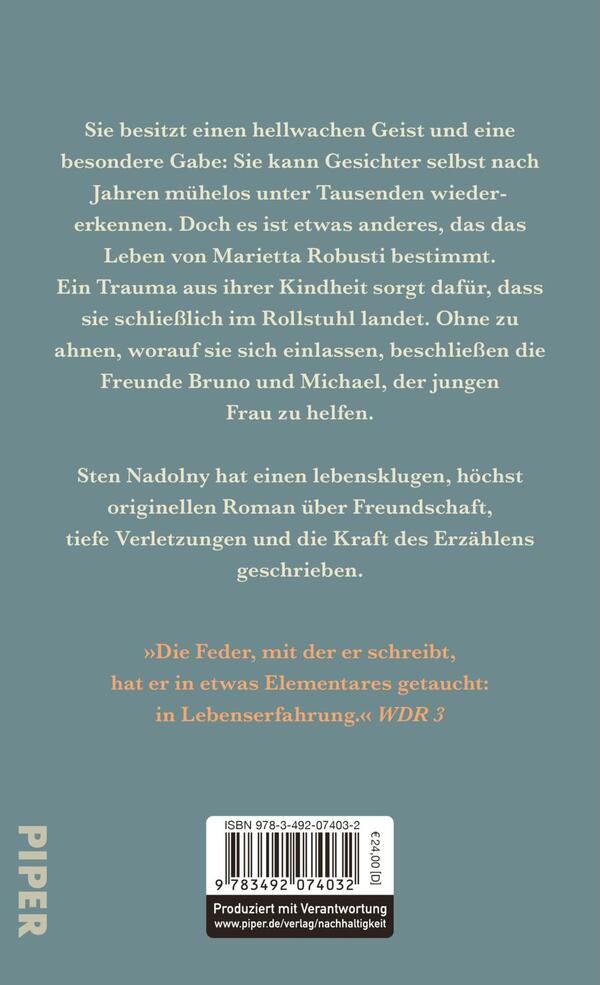

Der Schauspieler Bruno und sein Freund Michael, Schriftsteller, lernen auf einer Bahnreise die junge Marietta kennen. Die Kunststudentin ist merkwürdig unruhig und scheint vor etwas auf der Flucht zu sein. Spontan nehmen sich Bruno und Michael ihrer an und begleiten sie bis nach Venedig, wo sie nach wenigen Tagen einfach verschwindet. Erst Jahre später begegnet Michael ihr auf einer Lesung wieder. Diese Begegnung ist der Beginn einer Fürsorge für eine traumatisierte Frau, deren Geschichte auch die Lebenswege von Michael und Bruno…

Über die Kraft der Kunst und der lebenslangen Freundschaft

Der Schauspieler Bruno und sein Freund Michael, Schriftsteller, lernen auf einer Bahnreise die junge Marietta kennen. Die Kunststudentin ist merkwürdig unruhig und scheint vor etwas auf der Flucht zu sein. Spontan nehmen sich Bruno und Michael ihrer an und begleiten sie bis nach Venedig, wo sie nach wenigen Tagen einfach verschwindet. Erst Jahre später begegnet Michael ihr auf einer Lesung wieder. Diese Begegnung ist der Beginn einer Fürsorge für eine traumatisierte Frau, deren Geschichte auch die Lebenswege von Michael und Bruno verändert.

Sten Nadolny hat einen klugen, hintersinnigen Roman über lange Freundschaften, tiefe Versehrungen und die Kraft des Erzählens geschrieben.

„Sten Nadolny ist ein Erzähler unvergesslicher Geschichten.“ FAZ

Sten Nadolnys Longseller „Die Entdeckung der Langsamkeit“ ist ein moderner Klassiker

Über Sten Nadolny

Aus „Herbstgeschichte“

Prolog des erfundenen Autors

Mein Name ist Titus. Ich habe bisher vor allem Drehbücher geschrieben und erst jetzt, mit gut achtzig Jahren, einen Roman – hier ist er. Seine Kapitel sind hauptsächlich 2024 entstanden, und in einer anderen Reihenfolge als der hier präsentierten. Alles, was 2025 geschah und weiter geschehen wird, konnte sich in ihm allenfalls ankündigen.

Ich erzähle die Geschichte von Bruno und Michael, und zwar ab deren gemeinsamer Reise im Jahre 1998, auf der sie eine junge Frau namens Marietta kennenlernten.

Die beiden waren als Jugendliche auf [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Mit dem Altersroman schließt sich für Nadolny ein Kreis. Beweisen muss es der 83-Jährige eh keinem mehr. Er kann die Welt erfinden, wie sie ihm gefällt.“

Rheinische Post„Lebensklug und melancholisch“

Nürnberger Nachrichten„Nadolny inszeniert ein Vexierspiel unterschiedlicher Versionen einer Geschichte um Liebe und Selbstheilungskräfte.“

NDR Kultur - Neue Bücher„Nadolny fabuliert sich in diesem wohl austarierten Alterswerk durch sein eigenes literarisches OEuvre.“

Mannheimer Morgen„Nadolny erzählt ein tiefgründiges Stück über Mitgefühl und Erinnerung.“

Dresdner Morgenpost„›Herbstgeschichte‹ ist ein Roman, der von der Hinfälligkeit, aber auch der Widerstandsfähigkeit des Menschen erzählt. Und der den Spaß an erzählerischen Kapriolen mit einer humanen Botschaft verbindet.“

Deutschlandfunk - Büchermarkt„Es ist ein lebenskluges, melancholisches Buch geworden.“

BR24„Es ist ein verdammt kluges Buch geworden.“

(A) Oberösterreichische Nachrichten„So gelangt dieses Buch zur tröstlichen Einsicht, dass die Reise weitergeht, auch mitten im Herbst des Lebens.“

(A) ORF - ZiB„Man könnte sagen: Nadolny spaziert lächelnd durch sein ganzes Werk und hebt hier und dort Motive und Ideen auf, die er listig zu einem neuen Roman verstrickt.“

rbb radio3Acht Jahre nach Ihrem letzten Buch „Das Glück des Zauberers“ erscheint Ihr neuer Roman „Herbstgeschichte“. Er trägt den Titel eines Films von Éric Rohmer. Was hat Sie zu dieser Titelwahl bewogen?

Der Titel passt zum Buch. Nicht nur, weil dieser Film in ihm erwähnt wird, den ich sehr mag, sondern auch wegen des Alters der männlichen Protagonisten Michael und Bruno am Ende des Romans - da sind sie über 80.

Auch auf die Jahreszeit am Ende der Geschichte weist der Titel hin: Herbst und beginnender Winter 2024. Der Sommer war sehr groß und jetzt ist er vorbei. Aber im Herbst beginnen oft die verrücktesten Dinge, die das kommende Jahr und weitere retten können.

Alle Ihre Hauptfiguren verbindet ein erfreuliches Stück Vergangenheit, und man kann von Freundschaft sprechen. Die Handlung erstreckt sich über ein Vierteljahrhundert, und Sie beschäftigen sich damit, was aus solchen Gemeinsamkeiten wird, was sie am Leben hält oder schwinden lässt. Können Sie dem zustimmen?

Das ist richtig, dem gehe ich nach. Und das entspricht ja auch dem, was einen bewegt, wenn man in älteren Jahren auf sein Leben zurückblickt. Da gibt es die Neigung, alte Freundschaften aufrecht zu erhalten, vielleicht sogar zu verklären – Schulfreundschaften zum Beispiel. Aber es gibt immer auch Einsprengsel von Enttäuschung oder Rivalität, Verletzungen, die mit der Zeit nicht heilen wollen, sondern immer frischer zu werden scheinen.

Die Figur in „Herbstgeschichte“, um die sich alles dreht, ist eine junge Frau, Marietta: Was macht sie so faszinierend für Sie?

Marietta ist ein sehr besonderer Mensch, hochsensibel, mit einem enormen optischen Gedächtnis und daher sehr oft in Gefahr, weil sie Gesichter zuverlässig wiedererkennt - Übeltäter mögen das gar nicht. Ihre Fähigkeit, genau hinzuschauen, führt aber auch noch zu etwas viel Wichtigerem: Sie nimmt zuverlässig wahr, wer Hilfe braucht. Das Wegsehen ist ihr nicht gegeben.

Das, und ihre Hilflosigkeit – sie ist seit der Kindheit schwer traumatisiert, psychisch und physisch krank – führt notwendig zum Hauptthema der Geschichte: Was alles kann Hilfe sein? Faszinierend ist Marietta zusätzlich, weil in ihr eine künstlerische Begabung schlummert, und am faszinierendsten, dass sie es trotz allem schafft, wieder gesund und handlungsfähig zu werden. Unglaublich, aber wie ich hoffe, von mir recht wahrheitsnah erfunden.

Sie lieben das Spiel mit unterschiedlichen Erzählebenen. Auch die „Herbstgeschichte“ arbeitet mit doppelten Böden, einem echten und einem erfundenen Autor. Was reizt Sie an dem Hinterfragen des eigenen Erzählens, an dem Spalt, der sich zwischen Wirklichkeit und Literatur auftut?

Keineswegs möchte ich mit meinen Lesern spielen oder gar ihnen mitspielen, z. B. ihre Illusionen zerstören. Nein, das wäre ja schon pädagogische Absicht, und die sei fern von mir! Ich glaube eher, ich möchte nicht nur die Lust an der Geschichte, sondern auch etwas Lust an ihrer Erfindung und Weiterentwicklung vermitteln. Die Lust zum Beispiel, für einen schwerkranken Menschen Heilung zu erdichten, und zwar so, dass sie uns viel wahrscheinlicher vorkommt als sein Tod. Und so beginnt tatsächlich viel von realer Besserung: Dadurch, dass wir etwas erfinden, für möglich halten, dran glauben und nicht davon ablassen, nach dem Weg der Verwirklichung zu suchen. Ohne das Letztere wird gar nichts draus.

Das hört sich wie eine Empfehlung an die Politik an.

Das ist es unter anderem sicherlich. Aber darüber hinaus an uns alle. Die Richtlinienkompetenz für unser Leben haben wir selbst.

Was liegt Ihnen persönlich mehr, das Erfundene oder die Beschäftigung mit der Wirklichkeit? Oder möchten Sie das nicht so scharf voneinander trennen?

Das Erfinden habe ich irgendwann zu meinem Beruf gemacht, eben weil es mir sehr liegt. Aber scharf trennen sollte man das eine nicht vom anderen. Ich erfinde doch nicht etwas, was mit der Wirklichkeit rein gar nichts zu tun hat! Sie ist immer der Ort, an dem die Reise beginnt. Und wenn ich irgendetwas als "die" Wirklichkeit bezeichne, ist das ziemlich gewagt: Erfindung spielt immer mit hinein – nichts, was wir wahrzunehmen meinen, enthält null Erfindung! Das zu wissen, gehört mit zu den Voraussetzungen, ein einigermaßen zufriedener Mensch zu werden.

Und sind Sie ein zufriedener Mensch?

Immer noch überwiegend, trotz allem, was sich draußen anbahnt.

In Ihre "Herbstgeschichte" spielt immer wieder Tagesaktualität hinein, Meldungen über politische Wendepunkte und verbürgte Ereignisse der letzten Jahrzehnte und auch der jüngsten Gegenwart. Was für eine Funktion hat dieser zeithistorische Hintergrund für den Roman?

Ich folge da nicht etwa einem Bildungsauftrag aus meiner Zeit als Geschichtslehrer. Es muss einfach in eine Schilderung des Lebens in unserer Zeit hinein, dass Meldungen auftauchen und kurzfristig amüsieren, bewegen oder aber auch Angst machen. Viel Nebensächliches, aber auch viel wirklich Bedrohliches. Was die Medien in uns auslösen, gehört mit zum "Sound" des Alltags. Hinzu kommt, dass Marietta lange Zeit, als sie noch Angstpatientin ist, unter schlimmen Weltnachrichten fürchterlich leidet, das gehört mit zu ihrer Krankheit und normalisiert sich, wie wir am Ende wissen, nach ihrer Gesundung.

Wir sind mit Ihnen in „Netzkarte“ und auch in „Er oder Ich“ per Bahn durch Deutschland gereist. Und auch die „Herbstgeschichte“ beginnt auf einer Bahnfahrt. Was ist für Sie der besondere Reiz dieser Fortbewegungsart?

Das Bahnfahren war für mich in jungen Jahren ein Stück Selbsterforschung: Wie kommt aus etwas draußen Gesehenem ein Gedanke auf, warum macht mich so eine zufallsbedingte, "angestoßene" Gehirntätigkeit glücklich oder hilft mir, mit mir selbst ins Reine zu kommen - ganz ohne mich dazu gleich mit einem Besinnungsaufsatz über mich selbst zu quälen?

Es ist ein Erzählen, das man in sich selbst weiterspinnt, auch ohne Lippenbewegung und Zuhörer. Ich habe beim Bahnreisen am meisten gespürt, dass mich irgendetwas zuverlässig durchs Leben trägt: Was das ist, da versuche ich mich immer noch heranzuschreiben. Und immer noch gern in der Bahn.

Man kann reisen, um sich selbst zu finden, aber auch, um zu fliehen. Ihre Figuren scheinen mir diesmal viel auf der Flucht vor sich oder anderen zu sein – insbesondere auf Marietta trifft das zu. Richtig?

Ja, das ist richtig. Jeder flieht auf seine Weise, aber nicht jeder, weil er das ernstlich muss. Nur Marietta flieht, weil sie in ernster Gefahr ist: vor den Traumata ihrer Kindheit, womit sie erst mal scheitert, vor kriminellen Verfolgern, die sie nur mühsam abschütteln kann, und dann voller Verzweiflung aus einer nicht enden wollenden Stagnation.

Michael flieht lebenslang vor allem, was Schwierigkeiten mit sich bringen könnte, selbstverständlich vergebens – wem gelingt das schon? Bruno sucht geradezu nach Schwierigkeiten, kommt dabei wahrlich gut voran, und meint dann doch irgendwann, fliehen zu müssen. Flüchten oder Standhalten, das ist durchaus ein Thema in meiner Herbstgeschichte.

Wie ordnen Sie diesen jüngsten Roman in Ihre Werkgeschichte ein?

"Was ist meine Werksgeschichte?" Das ist eine Frage, über die ein Autor meiner Altersstufe schon mal nachgedacht haben sollte, und ich gestehe, dass ich es daran bisher habe fehlen lassen. Den Versuch ist es aber wert: Ich habe mit dem schlichten Notieren von Gesehenem, Gedachtem und fantasievoll Gewünschtem angefangen – das war "Netzkarte". Dann kam die Geschichte eines Seemanns und Arktisforschers, den ich als verlangsamten Hochsensiblen fantasierte und so durch ein außergewöhnliches Lebensabenteuer führte. In den weiteren Romanen interessierte ich mich immer mehr für den Gegensatz zwischen Erlebtem und Geschriebenem, einen durchaus fruchtbaren Gegensatz. Es könnte sein, dass "Herbstgeschichte" eine Art Schlussstein in dieser Reihe ist: Es wird ja die ganze Story von Marietta, Michael und Bruno nicht linear, sondern innerhalb einer "Geschichte von der Entstehung eines Romans" erzählt - hier die Wirklichkeit, dort der Versuch, etwas in ihr als "Stoff" zu sehen und eine Erzählung daraus zu machen. Ich habe versucht, diesen Weg zu gehen, ohne dass Mariettas Leidensweg an Wucht und der Roman an Spannung verliert - das Kunststück ist gewollt. Und man sollte sich den Artisten unter der Zirkuskuppel nicht ratlos, sondern glücklich denken. Ich ahne übrigens schon, dass ich nach diesem Buch ganz andere Sachen ausprobieren werde. Vielleicht aber auch nur noch Weniges. Das kommt schon im letzten Satz des Romans im Roman zum Ausdruck: Das Leben kann auch ohne Schreiben schön sein, und der Wein hat jetzt lange genug geatmet.

Die erste Bewertung schreiben