Produktbilder zum Buch

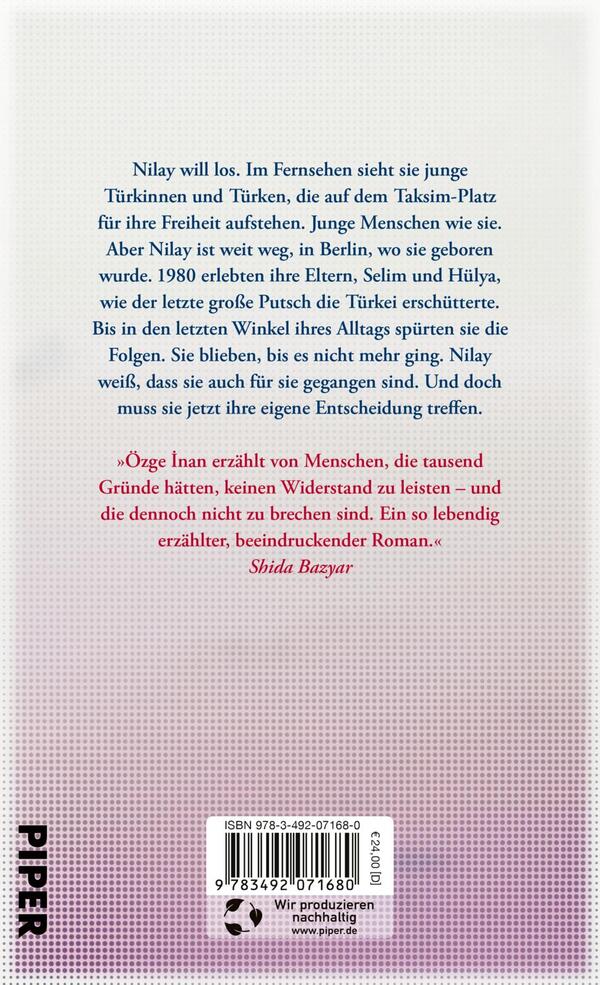

Natürlich kann man hier nicht leben

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Es ist total faszinierend und auch schön einzutauchen in diese Geschichte – bei aller Brisanz – es macht Spaß, das zu lesen. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Roman.“

rbb radioeinsBeschreibung

Nilay will los. Am liebsten noch heute Nacht, von Berlin nach Istanbul. Seit Wochen verfolgt sie mit ihren Eltern die Nachrichten vom Taksim-Platz: die Bilder der Proteste, das Rufen nach Freiheit. Selim und Hülya sind außer sich. Sie selbst waren Kinder in den Straßen Izmirs. Dann kam der Putsch, im September 1980. Es folgten Jahre der Willkür, doch sie glaubten an eine Zukunft in der Türkei. Schließlich hatten sie sich und fanden Wege des Widerstands. Dreißig Jahre später zieht es ihre Tochter in das Land, das sie hinter sich ließen, in der Hoffnung, anderswo frei zu sein.

Mit großer…

Nilay will los. Am liebsten noch heute Nacht, von Berlin nach Istanbul. Seit Wochen verfolgt sie mit ihren Eltern die Nachrichten vom Taksim-Platz: die Bilder der Proteste, das Rufen nach Freiheit. Selim und Hülya sind außer sich. Sie selbst waren Kinder in den Straßen Izmirs. Dann kam der Putsch, im September 1980. Es folgten Jahre der Willkür, doch sie glaubten an eine Zukunft in der Türkei. Schließlich hatten sie sich und fanden Wege des Widerstands. Dreißig Jahre später zieht es ihre Tochter in das Land, das sie hinter sich ließen, in der Hoffnung, anderswo frei zu sein.

Mit großer Dringlichkeit und Hellsicht erzählt Özge İnan die Geschichte einer Familie, die nicht aufgibt. Eine Geschichte von Freundschaft und Verrat, von Liebe und Wut.

„Özge İnan erzählt von Menschen, die tausend Gründe hätten, keinen Widerstand zu leisten – und die dennoch nicht zu brechen sind. Ein so lebendig erzählter, beeindruckender Roman.“ Shida Bazyar

Über Özge İnan

Aus „Natürlich kann man hier nicht leben“

2013

Am Abend vor ihrem sechzehnten Geburtstag wusste Nilay, was sie tun musste. Es leuchtete in ihrem Kopf auf wie ein Warnlicht, das umso hartnäckiger blinkte, je länger sie es ignorierte. Ein kleiner Teil von ihr befürchtete, ihre Eltern könnten es ihr ansehen. Aber Hülyas und Selims Blicke hingen am Fernseher fest, als sie am Wohnzimmer vorbei in ihr Zimmer schlich. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte und alles vorfand wie zuvor, ihr ungemachtes Bett, den vollgestellten Schreibtisch, den Haufen Schmutzwäsche neben dem Schrank, drehte sie sich um [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Offensichtlich war es İnans Absicht, diesen blinden Fleck zu beleuchten. Zu zeigen, dass nicht alle Migranten dieselbe Migrationsgeschichte teilen und nicht alle Türkeistämmige als Gastarbeiternach Deutschland kamen.“

Süddeutsche Zeitung„Es ist eine der großen Stärken des Romans, (…) Fragen aufzuwerfen, ohne dabei so zu tun, als könnte es für sie – umso mehr unter Bedingungen von politischer Unfreiheit – je eine eindeutige Antwort geben.“

taz„Einfühlsam und mit viel Liebe zu den eigenen Charakteren öffnet Özge İnan Türen und füllt eine wichtige Leerstelle.“

swp.de„Mit ›Natürlich kann man hier nicht leben‹ hat die Autorin einen überaus gelungenen Debütroman als eine sehr respektable Verarbeitung (post-)migrantischer politischer Sozialisation geschrieben – und nebenbei ihre schriftstellerische Kunstfertigkeit etabliert.“

nd. Der Tag„Inans erschütternder Roman ist geprägt von der Sehnsucht nach Wirkungsmacht und der daraus resultierenden Zerrissenheit.“

kulturnews„Mit großer Dringlichkeit und Hellsicht erzählt Özge İnan die Geschichte einer Familie, die nicht aufgibt.“

filmsoundmedia.at„Özge İnan hat eine Ballade über die Vergeblichkeit geschrieben. Schon der Titel verweist darauf ›Natürlich kann man hier nicht leben‹. Trotzdem ist dies kein deprimierendes oder final resigniertes Buch. Denn es handelt zwar nicht vom Siegen, aber vom Kämpfen.“

WDR 5 “Scala”„›Natürlich kann man hier nicht leben‹ ist ein historischer Roman, der die Lebensgeschichte von Selim und Hülya durch die türkische Geschichte der 80er- und 90er-Jahre begleitet. Es geht um Ungerechtigkeit und Verrat. Fremdsein und die Sehnsucht nach einer Heimat.“

WDR 5 "Neugier genügt"„Inan gelingt es sowohl, die jugendliche Naivität der einrahmenden Gegenwartserzählung authentisch wiederzugeben, als auch die Beschreibung der historischen Umstände in klarer Sprache, ohne sich in politischen Details zu verlieren.“

Tagesspiegel„›Natürlich kann man hier nicht leben‹ liest sich nicht traurig, es lässt teilhaben – an den Kämpfen und Debatten, den Hoffnungen und Ängsten.“

Spiegel Plus„Es ist eine kritische, eine kluge, eine (…) zutiefst menschliche Auseinandersetzung, die Özge Inan da gelungen ist.“

Radio Bremen “Cosmo”„Ein tolles Buch.“

ORF 2 "Studio 2"„Der Roman entwickelt von Anfang an einen bemerkenswerten Sog. Einerseits weiß man einfach sehr wenig über dieses Leben, an diesem Ort, zu dieser Zeit. Andererseits zieht der Aufbau des Textes die Lesenden in die Leben seiner Protagonist*innen hinein, man muss und will wissen, wie es weitergeht.“

Missy Magazine„Die Stärke liegt gerade im Wechsel zwischen politischer Hintergrundgeschichte und persönlicher Entwicklung der Protagonisten.“

Junge Welt„Es ist ein wichtiges Buch.“

Die ZEIT - Campus„Deutschland braucht Geschichten wie die von Özge Inan. Denn die Stimmen der Einwander*innen und Migrant*innen erweitern den Raum unserer kollektiven Erfahrung.“

Deutschlandfunk „Büchermarkt“„Ein sowohl formal wie auch inhaltlich beachtliches Debüt, dem der Spagat zwischen Familiengeschichte, Spannungsroman und zeitgeschichtlicher Erzählung gelingt, ohne je den Faden zu verlieren oder an Intensität einzubüßen.“

Buchkultur„Packend erzählt und sehr erhellend.“

Brigitte„Er bereitet ein komplexes, politisch aufgeladenes Thema auf, als Leserin oder Leser gewinnt man tiefe Einblicke in die Gefühlswelt unserer türkischen Mitmenschen. Werdas Buch liest, erfährt, was Migrationserfahrung bedeutet.“

Berliner Zeitung„Inans Sprache bleibt dabei klar. Sie reduziert auf das Nötigste, was über die Figuren und ihr Umfeld gesagt werden muss. Das treibt den Plot schneller voran, 17 Jahre vergehen auf knapp 200 Seiten.“

Bayern 2 “Diwan”„Die Bedeutung des Romans liegt im Beitrag, den er zur Erhellung der jüngeren türkischen Geschichte für deutsche Leserinnen und Leser leistet, indem er die gemeinsame Geschichte dieser Länder aus Sicht der politischen Migration erzählt.“

Badische Zeitung„Für sehr viele wird ›Natürlich kann man hier nicht leben‹ aber auch neue Türen öffnen, eine Leerstelle schließen und einem als Leser die unmöglichen Entscheidungen vor Augen führen, die Menschen überall auf der Welt treffen mussten und immer noch müssen.“

Backnanger Kreiszeitung„Es ist total faszinierend und auch schön einzutauchen in diese Geschichte – bei aller Brisanz – es macht Spaß, das zu lesen. Es ist einfach ein sehr, sehr guter Roman.“

rbb radioeinsLiebe Özge İnan, Ihr Roman erzählt die Geschichte der Familie Kutlusoy - von Hülya und Selim, den Eltern, und ihren Kindern Emre und Nilay. Wer ist diese Familie? Und was hat Sie an ihr interessiert?

Von außen geben sie ein angepasstes Bild ab, genau die Migranten, die sich Deutschland wünscht: die Eltern legen Wert auf Bildung, gehen beide arbeiten, machen keinen Unterschied zwischen Sohn und Tochter. Aber Selim und Hülya haben, jeder für sich, einen Lebensweg voller Widersprüche hinter sich. Was Hülya alles aufgeben musste, welche Ängste Selim durchgestanden hat, die ganzen schweren Jahre sieht man ihnen nicht an. Politische Migration heißt, du bist doppelt fremd, denn zu Hause war man dir ja auch schon feindlich gesinnt. Du bist nicht gegangen, weil deine Heimat dich nicht versorgen konnte oder zerstört wurde, sondern, weil sie dich als Mensch nicht haben wollte. Die deutsche Mehrheitsgesellschaft versteht das nicht. Hier hat man zur Heimat ein kompliziertes Verhältnis, sie ist einem nicht ganz geheuer und ist vielleicht irgendwie peinlich, aber sie wird einem nicht gefährlich. Im Zweifel verstehen das nicht mal die Kinder der migrierten Eltern, weil sie hier geboren wurden.

Diesen Erfahrungsverlust innerhalb einer Generation finde ich auf tragische Weise faszinierend. Hülya und Selim haben das alles ja auch für Nilay und Emre getan, aber heißt das, dass die beiden in ihrer Schuld stehen? Wie sieht diese Schuld überhaupt aus? Darum geht es in meiner Geschichte.

Ihr Roman beginnt im Jahr 2013 in Berlin. Nilay ist sechzehn, sie verfolgt die Nachrichten von den Protesten im Gezi-Park und entscheidet sich, nach Istanbul zu fahren. Dann springen wir nach Izmir ins Jahr 1980, als Nilays Eltern jung waren. Warum ist das Jahr 1980 für die Türkei so wichtig? Und was ist der Zusammenhang zwischen 1980 und 2013?

Am 12. September 1980 kam es in der Türkei zum letzten erfolgreichen Militärputsch. In den Jahren davor hatte sich die politische Unruhe so weit zugespitzt, dass die Armee der Meinung war, dass jetzt mal Schluss ist. Jede Art der politischen Betätigung wurde verboten, das öffentliche Leben kam zum Erliegen, Tausende wurden verhaftet. „Zwölfter September“ steht bis heute für diese Zeit der totalen staatlichen Gewalt. 2013, während der Gezi-Proteste, dachte zuerst niemand an 1980. Aber mit der Hoffnung, dass Gezi Erfolg haben könnte, kam die Angst. Die Straßenkämpfe und die brutale polizeiliche Antwort holten Erinnerungen hoch. Denn das Militär, das hatte man inzwischen gelernt, sieht nicht lange zu, wenn die Menschen aufbegehren.

Inwiefern ist ihre Geschichte auch für deutsche Leser:innen interessant?

Im Zentrum meines Buches steht die Elterngeneration. Die ist für die deutsche Gesellschaft deshalb interessant, weil hier eine Migrationsbewegung aus der Türkei stattgefunden hat, von der kaum jemand weiß. Bei türkischer Migration denkt man in der Regel an Gastarbeiter, vielleicht seit neuestem an den Brain-Drain seit dem Putschversuch 2016. Aber in den Achtziger- und Neunzigerjahren kamen in Europa tausende türkeistämmige Oppositionelle an, manche resigniert, manche voller Motivation, manche um ihr Leben rennend. Als hochpolitische Menschen haben die meisten sofort angefangen, sich auch hier zu engagieren. Wie die Gastarbeiter und deren Nachkommen spielten sie während der Baseballschlägerjahre eine Rolle im Kampf gegen Neonazis, gründeten Vereine und Publikationen, machten Musik und Kunst, gingen in die Politik. Ohne sie würde Deutschland heute anders aussehen. Das ist auch deutsche Zeitgeschichte.

Ihre Figuren stehen einem bei der Lektüre sehr lebendig und plastisch vor Augen – es ist, als kenne man am Ende all ihren Fragen, Wünsche, Probleme. Wie haben Sie sich diesen Figuren beim Schreiben genähert?

Ab einem bestimmten Punkt geht es von selbst, dann ist es, als würde man beim Schreiben die Figur befragen: Wie würdest du reagieren? Da muss man aber erst mal hinkommen. Bis dahin war es ein Entlanghangeln an der Geschichte, die ich erzählen wollte. Wer muss jemand sein, der diese Dinge erlebt hat? Wer muss jemand im Vorfeld gewesen sein, damit ihm diese Dinge überhaupt erst widerfahren? Wer muss die beste Freundin, die Schwester, die erste große Liebe dieser Person sein? So habe ich die Figuren entwickelt.

Auch Ihr Vater ist infolge des Staatstreichs im Jahr 1980 nach Deutschland geflohen. Ist der Roman die Geschichte Ihrer Familie?

Nein, meine Eltern haben größtenteils andere Dinge erlebt. Aber sie, ihre Freunde und Bekannten haben mir viel erzählt. Sie fühlten sich dabei nicht als Zeitzeugen, sie haben einfach Anekdoten aus ihrem Leben geschildert. Und ich habe zugehört. Das Buch ist so etwas wie der Median aller Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Das war für mich ein Wissensbestand, auf den ich relativ einfach zurückgreifen konnte. Was ich für den Roman dann doch erfragen musste, waren persönlichere Aspekte, die man an einem lustigen Abend mit Freunden – und deren Kindern – vielleicht eher nicht erwähnt. Und natürlich Profanes wie aus welchem Material die Schultaschen waren oder welche Waffen die Polizei benutzt hat.

Der schwierige Teil fing erst danach an. Wenn die politischen Umstände wenig Raum für persönliche Entfaltung lassen, nutzt man diesen Raum umso entschlossener, aber auch umso fröhlicher, denn auch das ist ja ein oppositioneller Akt. Man merkt das den Leuten heute noch an. All diese starken Charaktere zu kohärenten Figuren zusammenzuschmelzen, war eine Herausforderung, aber auch der größte Reiz an der Geschichte.

Bewertungen

tolles Buch, tolle Autorin

tolles Buch, tolle Autorin ❤

Wichtige Perspektive

Özge Inan hat es mit ihrem Debütroman "Natürlich kann man hier nicht leben" geschafft, eine kaum beleuchtete Perspektive vieler unserer türkischstämmigen Mitbürger*innen und ihren Familien auf Papier zu bringen.

Die wechselnden POVs der beiden Hauptcharaktere haben sehr dazu beigetragen, …

Özge Inan hat es mit ihrem Debütroman "Natürlich kann man hier nicht leben" geschafft, eine kaum beleuchtete Perspektive vieler unserer türkischstämmigen Mitbürger*innen und ihren Familien auf Papier zu bringen.

Die wechselnden POVs der beiden Hauptcharaktere haben sehr dazu beigetragen, einen breiten Überblick über das Leben (und die Schicksale) unterschiedlicher Menschen in der Türkei der 80er zu erhalten. Die Geschichte wirkte dadurch extrem lebendig und realistisch. Die durch die politische Situation angespannte Stimmung kam so gut rüber, dass die Kapitel wie im Flug vorbeizogen.

Ein Must-Read.

eines der besten Bücher was ich in letzter Zeit gelesen hab

das Buch ist echt richtig gut, es hat mich richtig gepackt und hab viel gelernt

Natürlich muss man das hier Lesen

Erst als Fan von Özge auf Twitter, dann von ihrem Journalismus, habe ich dieses Buch mit gespannter Vorfreude vorbestellt. Erwartet habe ich Özges pointierten, analytischen und selbstbewussten Stil. Bekommen habe ich all das und dazu einen der schönsten narrativen Rahmen, den ich die letzten Jahr…

Erst als Fan von Özge auf Twitter, dann von ihrem Journalismus, habe ich dieses Buch mit gespannter Vorfreude vorbestellt. Erwartet habe ich Özges pointierten, analytischen und selbstbewussten Stil. Bekommen habe ich all das und dazu einen der schönsten narrativen Rahmen, den ich die letzten Jahre gelesen habe. So richtig aufgeschlungen habe ich es nicht. Nicht weil es nicht wirklich gut geschrieben ist oder keinen Spaß macht, sondern weil es in Teilen so nahbar ist, dass ich mehrmals innehalten musste, um nicht komplett überwältigt zu sein. Vom Stil her also ein absolut tolles literarisches Werk. Inhaltlich ist es eine wertvolle und meiner Meinung nach notwendige Bereicherungen der Postmigrantischen Welle in der deutschen Literatur. Etwa ein politisch organisierteres “Dschinns” (Kein front an Fatma Aydemir). Eine Hin- und Herzzerreißendes Meisterwerk voll mit gut ausgearbeiteten Widersprüchen und Kämpfen.