Produktbilder zum Buch

April (Die April-Trilogie 2)

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Beschreibung

„Lebensprall und traurig, unsentimental und präzise: ein Meisterwerk.“ Jury des Deutschen Buchpreises 2014

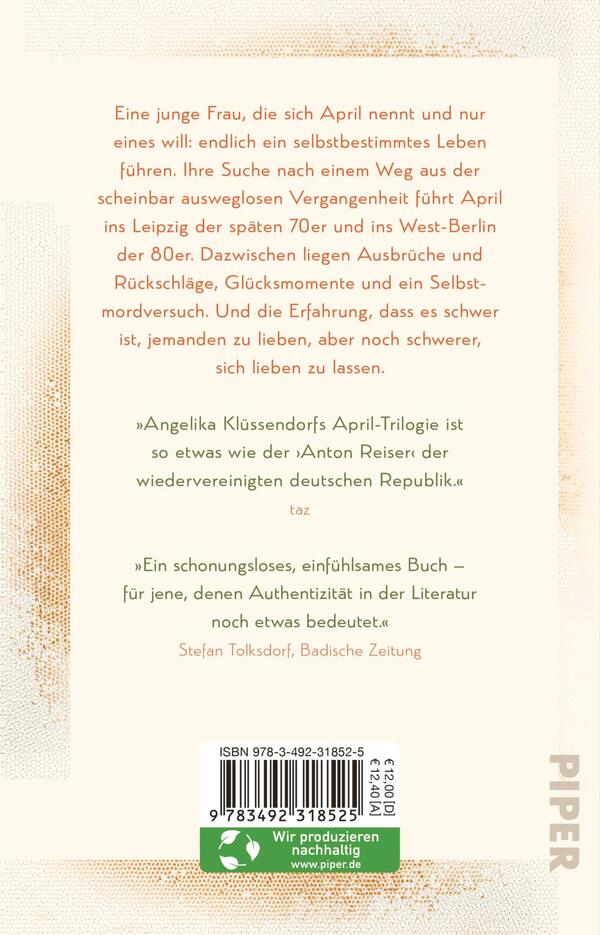

Eine junge Frau, die sich April nennt und nur eines will: nach den Schrecken der Kindheit und einer Jugend ohne Jugend endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Am Anfang stehen ein einziger Koffer und ein Zimmer zur Untermiete im Leipzig der späten 70er-Jahre, am Ende ein Kind, die Ausreise nach Westberlin und ein Literaturstipendium. Dazwischen liegen Ausbrüche und Rückschläge, Glücksmomente und ein Selbstmordversuch. Und die Erfahrung, dass es schwer ist, jemanden zu lieben, aber noch…

„Lebensprall und traurig, unsentimental und präzise: ein Meisterwerk.“ Jury des Deutschen Buchpreises 2014

Eine junge Frau, die sich April nennt und nur eines will: nach den Schrecken der Kindheit und einer Jugend ohne Jugend endlich ein selbstbestimmtes Leben führen. Am Anfang stehen ein einziger Koffer und ein Zimmer zur Untermiete im Leipzig der späten 70er-Jahre, am Ende ein Kind, die Ausreise nach Westberlin und ein Literaturstipendium. Dazwischen liegen Ausbrüche und Rückschläge, Glücksmomente und ein Selbstmordversuch. Und die Erfahrung, dass es schwer ist, jemanden zu lieben, aber noch schwerer, sich lieben zu lassen.

Weitere Titel der Serie „Die April-Trilogie“

Über Angelika Klüssendorf

Aus „April (Die April-Trilogie 2)“

1

Die junge Frau klingelt an der Wohnungstür im Erdgeschoss. Auf dem Schild steht in verschnörkelter Schrift: Frl. Jungnickel. Ein Vogel zwitschert, zwei kurze Triller, dann ist es wieder still. Der Mann neben ihr räuspert sich, auch er drückt den Klingelknopf, ungeduldig und länger anhaltend. Diesmal sind Schritte zu hören, das vergitterte Türfenster wird geöffnet, eine Alte schaut heraus, regungslos, nur ihr eines Lid zittert. Nach einer Weile scheint sie zu begreifen, was ihr der Mann von der Jugendhilfe mitteilt. Die junge Frau und der Mann müssen sich [...]

Die erste Bewertung schreiben