Exzentrisch, englisch, elegant

„Dieser witzige, weise Roman beleuchtet die Generationen einer Familie und geht dabei der Frage nach, ob und wie wir die Rollen, die uns als Kindern im heimischen Gefüge zugewiesen werden, im späteren Leben ablegen können. Und auch, wenn Camilla Barnes bereits jetzt in ihrer eigenen Liga schreibt, meint man, in „Keine Kleinigkeit“ auch Echos der frühen Romane ihres Onkels Julian Barnes zu erkennen." Felicitas von Lovenberg, Verlegerin

Der neue große historische Roman von Elisabeth Sandmann

„Elisabeth Sandmann führt uns mit ihrem neuen Roman auf die Spuren der Engländerin Pat in ein unbekanntes Kapitel des Widerstands während des zweiten Weltkriegs. Wie sie hier erneut Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Beziehung setzt und uns dabei Wesentliches über uns selbst und die Frauen, die wir vielleicht auch sein könnten, vermittelt, das ist ebenso packend wie lebendig erzählt.“ Felicitas von Lovenberg, Verlegerin

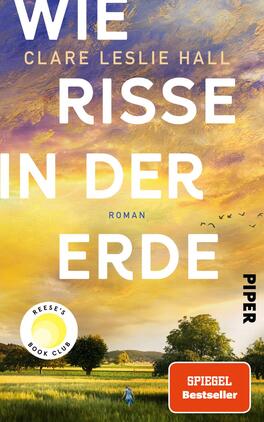

Ein Roman wie ein Paukenschlag

„Die Art und Weise, wie Clare Leslie Hall die raue Schönheit des Landlebens mit der herzzerreißenden Geschichte von wahrer und erster Liebe verwebt, ist unwiderstehlich. ›Wie Risse in der Erde‹ ist für mich schon jetzt die fesselndste Lektüre des Jahres.“ Kerstin Beaujean, Presseleitung

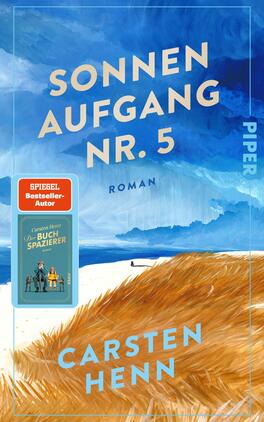

Ein sagenhaftes Lesevergnügen!

„›Frau im Mond‹ nimmt uns schon auf den ersten Seiten wieder mit auf eine poetische Bilderreise und umfängt uns mit diesem zärtlichen Zauber und der unvergleichlichen Sprachmelodie die Pierre Jarawan so besonders machen.“ Vera Kahl; Buchhandlung Blattgold

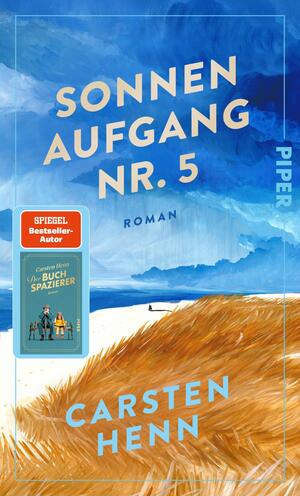

Für Fans vom Buchspazierer

"In Sonnenaufgang Nr. 5 erzählt Casten Henn von einer lebensverändernden Begegnung und der Bedeutung von Erinnerung." Felicitas von Lovenberg; Verlegerin

Lesetipps von leidenschaftlichen Bücherfreund:innen

Sie haben gerade einen tollen Roman ausgelesen und brauchen schnell Nachschub? Oder Sie suchen ein wirklich gutes Buch zum Verschenken? Lassen Sie sich von unseren Buchempfehlungen für jeden Geschmack und jedes Interesse inspirieren. Unsere „Experten“ sind allesamt Menschen, die ihr Hobby Lesen zum Beruf gemacht haben, eine fundierte Bücherkenntnis besitzen und in jedem Genre zuhause sind.

Sie finden hier beispielsweise Rezensionen für Romane, Sachbücher sowie Buchempfehlungen für 2025.

Freuen Sie sich auf spannende Neu-Entdeckungen und Bestseller, die wir eigens für Sie auswählen. So geht Ihnen der Lesestoff niemals aus!

Kommentare

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.