Bücher von Marie Luise Ritter – Inspirierende Geschichten

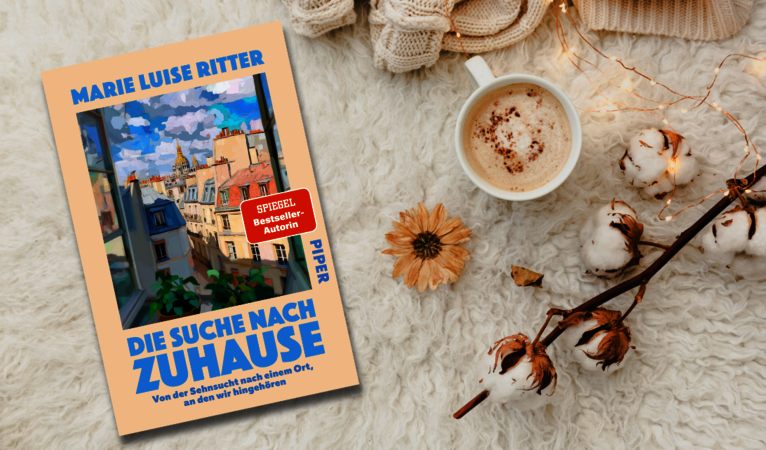

Neues von Bestsellerautorin Marie Luise Ritter: Was ist eigentlich Zuhause? Damit beschäftigt sich die Autorin in ihrem neuen Buch „Die Suche nach Zuhause“.

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Klug und reflektiert geschrieben, nicht nur für junge Menschen lesenswert.“

Südwest PresseKennst du das auch? Diese Idee „hach, einmal im Leben in Paris gelebt haben…“. Diese leise Sehnsucht, die plötzlich da ist, wenn du an einem fremden Ort sitzt, Espresso in der Hand, und spürst: Hier könnte ich leben. Hier könnte ich zu Hause sein.

Doch was bedeutet das eigentlich – irgendwo zu Hause sein? Ist es der Ort, an dem wir aufgewachsen sind? Oder einer, den wir erst noch finden müssen?

In einer Zeit voller Möglichkeiten sind wir ständig auf der Suche: nach Erfüllung, nach uns selbst, Menschen, die uns auffangen und unserem Platz in der Welt. Gleichzeitig, und vielleicht gerade weil…

Kennst du das auch? Diese Idee „hach, einmal im Leben in Paris gelebt haben…“. Diese leise Sehnsucht, die plötzlich da ist, wenn du an einem fremden Ort sitzt, Espresso in der Hand, und spürst: Hier könnte ich leben. Hier könnte ich zu Hause sein.

Doch was bedeutet das eigentlich – irgendwo zu Hause sein? Ist es der Ort, an dem wir aufgewachsen sind? Oder einer, den wir erst noch finden müssen?

In einer Zeit voller Möglichkeiten sind wir ständig auf der Suche: nach Erfüllung, nach uns selbst, Menschen, die uns auffangen und unserem Platz in der Welt. Gleichzeitig, und vielleicht gerade weil alles möglich scheint, sehnen wir uns nach etwas Beständigem. Nach einem Ort, der uns hält. Einem Gefühl, das bleibt.

In Die Suche nach Zuhause nimmt uns Marie Luise Ritter mit auf eine persönliche Reise - einen Sommer lang in Paris, mitten hinein in Fragen, die uns alle bewegen. Wo gehören wir hin? Was lässt uns ankommen? Und was bringen wir selbst mit, um uns verbunden zu fühlen?

Ein ehrliches, warmes Buch über Sehnsucht, Verbundenheit und den Mut, sich auf die Suche zu machen – nach dem Ort, an den wir gehören.

Einleitung

Es war irgendwann im vorletzten Herbst, als ich in Paris saß und mich fragte: Könnte das hier mein Zuhause sein? Ich saß in einem kleinen Café in Montmartre, vor mir ein Café au Lait, um mich herum das typische Gewimmel von Touristinnen und Einheimischen. Ich beobachtete Kellnerinnen, die Teller balancierten, und die ältere Dame, die mit einem winzigen Hund an meinem Tisch vorbeiging. Für einen Moment fühlte sich alles so vertraut an, als wäre ich hier schon einmal gewesen. Dann dachte ich: Ist es das, was ein Zuhause ausmacht? Dieses Gefühl, irgendwo [...]

Neues von Bestsellerautorin Marie Luise Ritter: Was ist eigentlich Zuhause? Damit beschäftigt sich die Autorin in ihrem neuen Buch „Die Suche nach Zuhause“.

weitere InfosExklusiv und streng limitiert - signierte Bestseller aus unserem Programm.

weitere Infos„Ritter liefert ein einfühlsames, offenes und augenzwinkerndes 238-seitiges Selbstporträt in Bewegung.“

Die Rheinpfalz„Klug und reflektiert geschrieben, nicht nur für junge Menschen lesenswert.“

Südwest PresseEinleitung

1 Ankommen

2 Max, Leo und die Wohnungssuche

3 Rohrbruch & Einzug

4 Die Gardienne

5 Die Suche

6 Sehnsucht nach Paris

7 Frühling

8 Süße Spontantreffen

9 Die Menschen in Paris

10 Innere Ruhe und äußere Sicherheit

11 Bordeaux

12 Zugehörigkeit

13 Freundschaft

14 Heimweh

15 Nüchtern

16 Sommer

17 Ausgeraubt

18 Frieden finden

19 Olympia

20 Giverny

21 Die Liebe der Stadt

22 Die Nachbarin

23 Bleiben wollen

Danksagung

Anmerkungen

Playlist, zu der ich dieses Buch geschrieben habe

Die erste Bewertung schreiben