Produktbilder zum Buch

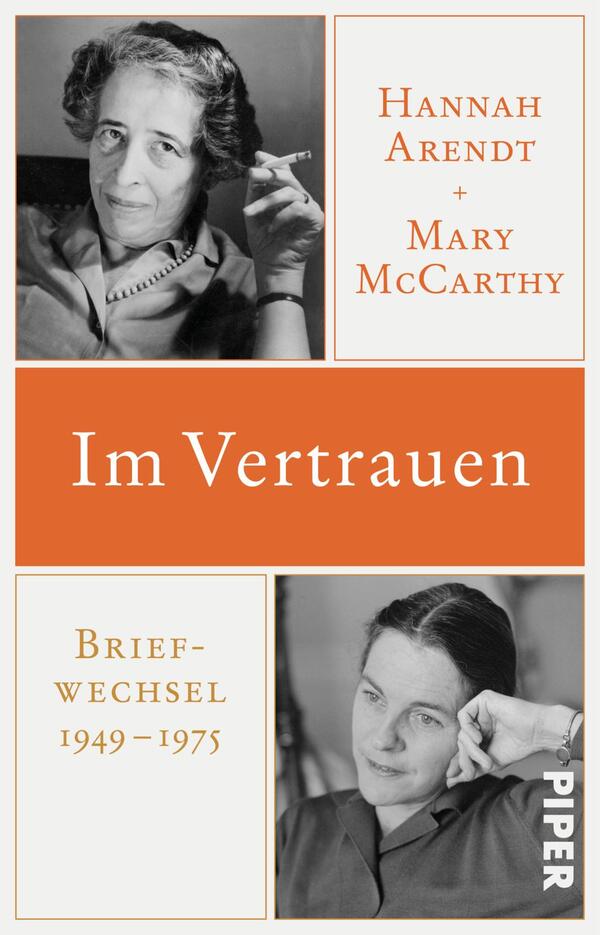

Im Vertrauen

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Intim, feinsinnig und umfassend analytisch bis nonchalant plaudernd. Es war mir schlicht ein Fest - selbst ohne Kenntnis aller verhandelten Werke.“

nocheinbuchBeschreibung

Briefe von frappierender Offenheit aus einem Vierteljahrhundert

Hannah Arendt und Mary McCarthy lernen sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen, werden Freundinnen und schreiben einander über 25 Jahre lang Briefe. Darin tauschen sich die beiden „femmes de lettres“, die nicht nur leidenschaftlich denken, sondern genauso leben, beherzt und unvoreingenommen über all das aus, was sie bewegt: Politik, Zeitgenossen, Bücher und Männer. Ihre Freundschaft in Briefen ist nicht nur ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument, sondern auch das Vermächtnis der außergewöhnlichen Beziehung zweier kluger…

Briefe von frappierender Offenheit aus einem Vierteljahrhundert

Hannah Arendt und Mary McCarthy lernen sich 1945 in einer Bar in Manhattan kennen, werden Freundinnen und schreiben einander über 25 Jahre lang Briefe. Darin tauschen sich die beiden „femmes de lettres“, die nicht nur leidenschaftlich denken, sondern genauso leben, beherzt und unvoreingenommen über all das aus, was sie bewegt: Politik, Zeitgenossen, Bücher und Männer. Ihre Freundschaft in Briefen ist nicht nur ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument, sondern auch das Vermächtnis der außergewöhnlichen Beziehung zweier kluger und berühmter Frauen - tiefgründig, offen, berührend und spannend wie ein guter Roman.

Über Hannah Arendt

Über Mary McCarthy

Aus „Im Vertrauen“

Einleitung

Eine Romanze in Briefen

Man kann nicht sagen, wie das Leben ist,

wie Zufall oder Schicksal die Menschen behandeln,

es sei denn, man erzählt die Geschichte.

Hannah Arendt, 12. Juni 1971

Sie sind sich 1944 in der Murray Hill Bar in Manhattan zum ersten Mal begegnet. Mary McCarthy, damals mit Edmund Wilson verheiratet, war in Begleitung des Kritikers Clement Greenberg, dessen Bruder Martin zu Hannah Arendts Kollegen im Verlag Schocken Books gehörte. Arendt, deren Besprechungen und Essays anfänglich im Menorah Journal und Contemporary Jewish Record erschienen [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Einleitung

Vorwort der Herausgeberin

Erster Teil :

März 1949 bis November 1959

Zweiter Teil :

April 1960 bis April 1963

Dritter Teil :

September 1963 bis November 1966

Vierter Teil :

Februar 1967 bis November 1970

Fünfter Teil :

November 1970 bis April 1973

Sechster Teil :

Mai 1973 bis November 1975

Epilog

Personen- und Sachregister

Die erste Bewertung schreiben