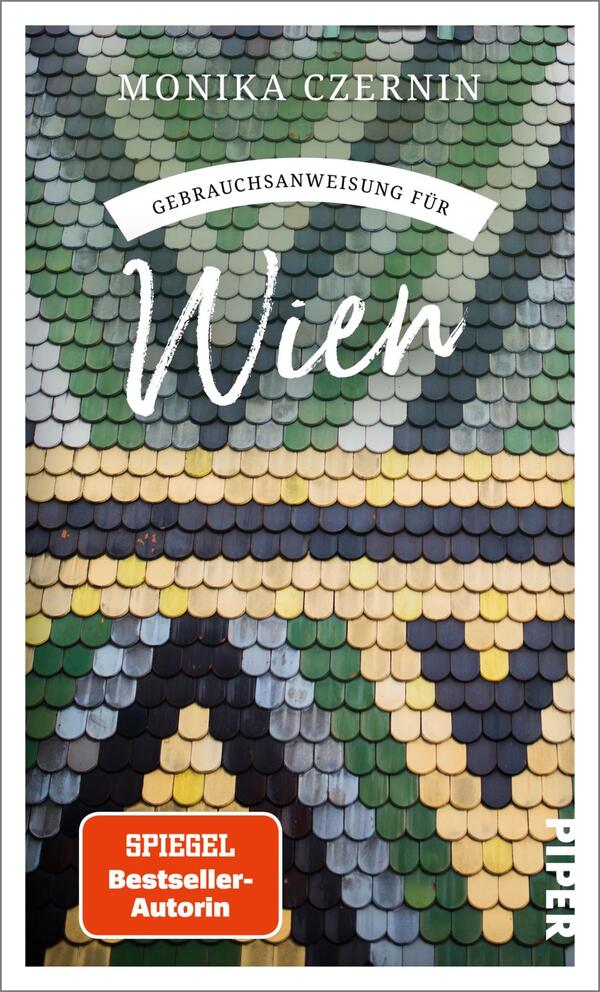

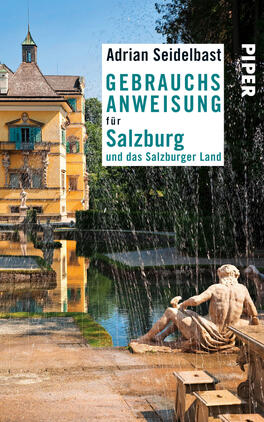

Produktbilder zum Buch

Gebrauchsanweisung für Wien

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Eine faszinierende Reise in die ehemalige Kaiserstadt, die so lebendig ist wie nie zuvor.“

Stadtradio GöttingenBeschreibung

Zu Gast in der lebenswertesten Stadt der Welt

Alter Adel und angesagte Clubs, Vorstadtromantik und Boomtownflair, streitbare Intellektuelle und trendige Szenekünstler – Wien hat sich zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Neben Opernball und traditionellen Kaffeehäusern kann der Besucher in die innovative Musikszene, in Pop-up-Kunstevents und kulinarische Abenteuer eintauchen. Dabei profitiert er von einem nachhaltigen Mobilitätskonzept und originellen Freizeitaktivitäten.

Alles, was man über die Kulturmetropole wissen muss

Monika Czernin führt durch enge Gassen, in den Prater und…

Zu Gast in der lebenswertesten Stadt der Welt

Alter Adel und angesagte Clubs, Vorstadtromantik und Boomtownflair, streitbare Intellektuelle und trendige Szenekünstler – Wien hat sich zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Neben Opernball und traditionellen Kaffeehäusern kann der Besucher in die innovative Musikszene, in Pop-up-Kunstevents und kulinarische Abenteuer eintauchen. Dabei profitiert er von einem nachhaltigen Mobilitätskonzept und originellen Freizeitaktivitäten.

Alles, was man über die Kulturmetropole wissen muss

Monika Czernin führt durch enge Gassen, in den Prater und ins „rote Wien“, vom Kahlenberg bis in den Wiener Wald. Sie weiß, was den Wiener umtreibt und was den berühmten Schmäh ausmacht. Eine faszinierende Reise in die ehemalige Kaiserstadt, die so lebendig ist wie nie zuvor.

„Die Autorin (...) ist eine exzellente Wien-Kennerin. Charmant führt sie einen durch die prachtvolle Vergangenheit und die spannende Gegenwart - und natürlich in die Kaffeehäuser.“ MERIAN

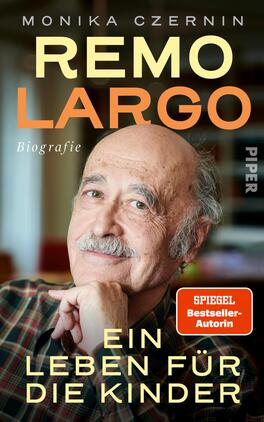

Über Monika Czernin

Aus „Gebrauchsanweisung für Wien“

Warum ausgerechnet Wien?

Wenn ich an Wien denke, überkommen mich Glücksgefühle, nicht mehr diese urwienerische Melange des Hin-und-hergerissen-Seins zwischen Zugehörigkeit und Fremdheit, zwischen Bleibenwollen oder doch lieber Auswandern. Denn Wien hat sich unangefochten zu einer der coolsten Metropolen weltweit entwickelt. Besonders in Deutschland ist man verwundert: ein zweites Berlin, vielleicht sogar noch besser! Wie Kopenhagen! Umfassende Lebensqualität. Eine sagenhaft gute Lokalszene. Das Wiener Popmusikwunder. Woran liegt es, dass Wien kurzerhand alle [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

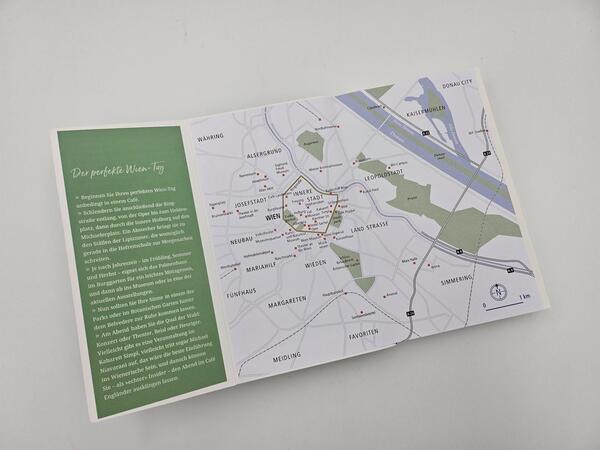

Warum ausgerechnet Wien?

Ankommen im Herzen von Wien

Wo, bitte, ist Ihr „Kaffeezuhaus“?

Einmal um die Ringstraße

Das rote Wien

Der Prater und das jüdische Wien

Alles Walzer!

Schein und Sein

Kunst oder die Steine des Anstoßes

Eine Bühne des Lebens

Wien und der Osten

Wien und die Türken

Wien und sein Grün

Krank sein, sterben und auferstehen

Wehmut by night

Dank

Die erste Bewertung schreiben