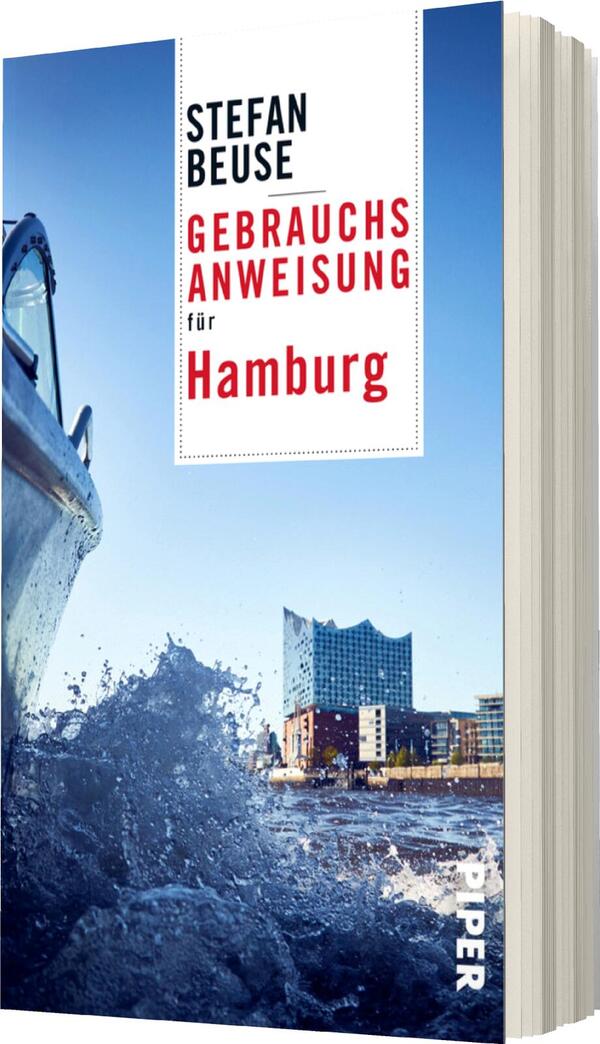

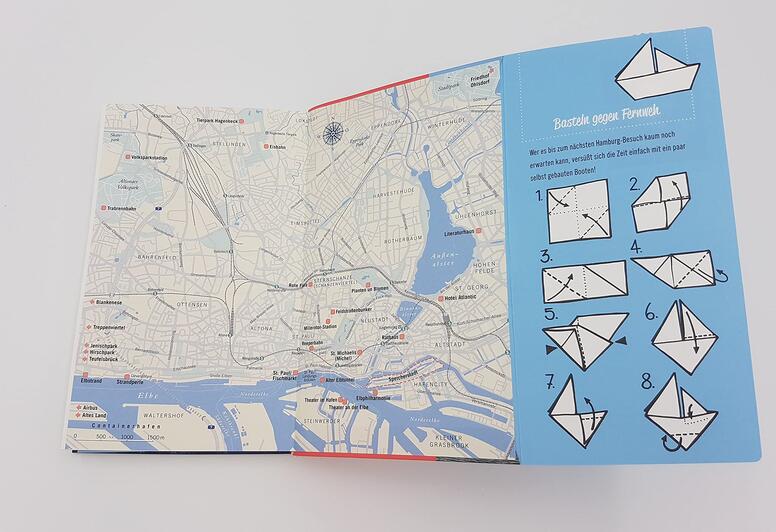

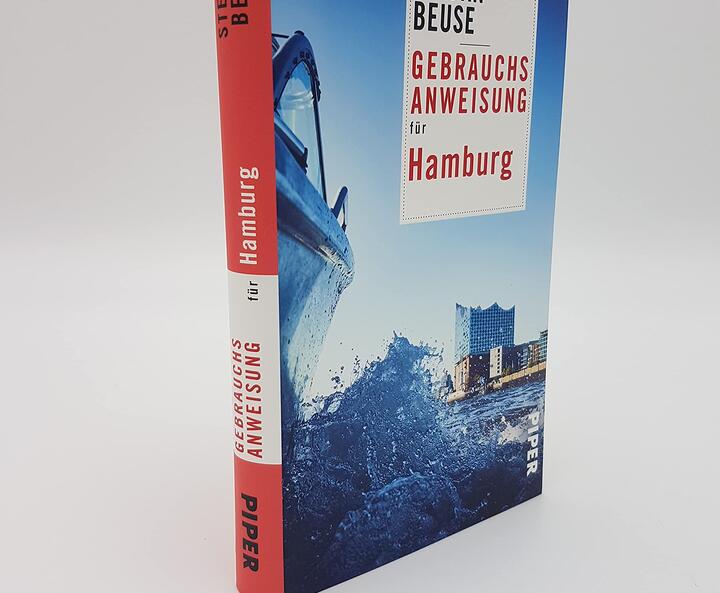

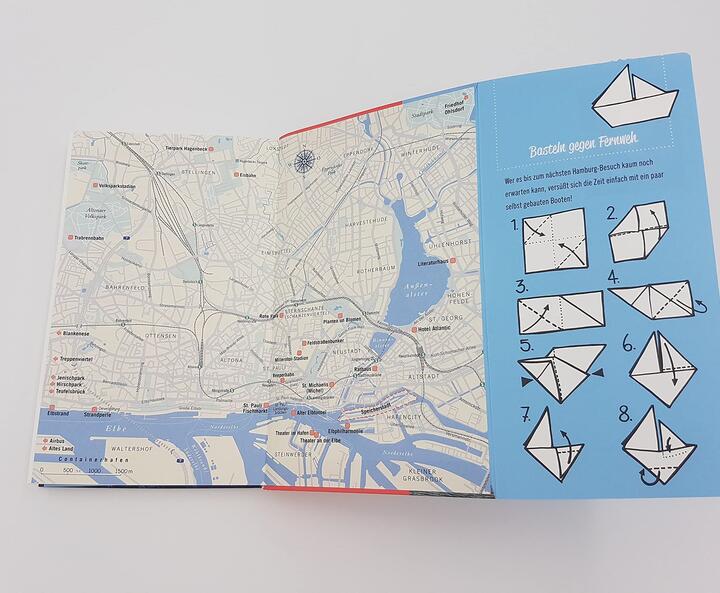

Produktbilder zum Buch

Gebrauchsanweisung für Hamburg

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Ein informatives, mit überraschenden Einblicken und spannenden Fakten gespicktes Buch für jeden Hamburg-Fan und alle die es werden wollen.“

StadtRadio Göttingen „Book’s n‘ Rock’s“Beschreibung

Willkommen in Europas Brückenhauptstadt!

2496 Brücken hat Hamburg – und das ist wenig verwunderlich, denn Wasser ist hier allgegenwärtig. Zwei Meere liegen vor der Haustür, Elbe und Alster durchziehen die Stadt, und der Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands. Die Hansestadt lockt mit rotem Backstein und prachtvollen Villen, Reeperbahn und Elbphilharmonie, Fischbrötchen und Franzbrötchen. Erkunden Sie Hamburg zu Fuß, mit dem Rad oder gar auf dem Stand-up-Paddle-Board. Tauchen Sie ein in die Geschichte und die Geschichten dieser Stadt, und entdecken Sie gemeinsam mit Stefan Beuse…

Willkommen in Europas Brückenhauptstadt!

2496 Brücken hat Hamburg – und das ist wenig verwunderlich, denn Wasser ist hier allgegenwärtig. Zwei Meere liegen vor der Haustür, Elbe und Alster durchziehen die Stadt, und der Hafen ist der größte Seehafen Deutschlands. Die Hansestadt lockt mit rotem Backstein und prachtvollen Villen, Reeperbahn und Elbphilharmonie, Fischbrötchen und Franzbrötchen. Erkunden Sie Hamburg zu Fuß, mit dem Rad oder gar auf dem Stand-up-Paddle-Board. Tauchen Sie ein in die Geschichte und die Geschichten dieser Stadt, und entdecken Sie gemeinsam mit Stefan Beuse hanseatisches Understatement und nordische Ausgelassenheit.

„Der Leser wird sein Herz an Hamburg verlieren.“ Hamburger Wirtschaft

Über Stefan Beuse

Aus „Gebrauchsanweisung für Hamburg“

Eine Reise zum Kern des Hanseaten

Über Hamburg gibt es weit mehr als tausend Bücher. Sie tragen seltsame Titel wie „Mit Hund in Hamburg“ oder „Hamburg von hinten“. Was immer damit gemeint sein mag. Über Hamburg sind mehr Bücher geschrieben worden als über München oder Berlin oder irgendeine andere europäische Stadt. Abgesehen von Rom vielleicht oder Paris, aber selbst da bin ich mir nicht sicher.

Sie könnten sich also fragen, wozu Sie ausgerechnet dieses Buch hier lesen sollten. Zumal es keine Ausflugstipps enthält, keinen Restaurantführer, keinen genauen [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Eine wunderbare Einstimmung auf Hamburg, oder eine schöne Nachschau auf eine schon vergangene Reise.“

Oberösterreichisches Volksblatt (A)„Ein informatives, mit überraschenden Einblicken und spannenden Fakten gespicktes Buch für jeden Hamburg-Fan und alle die es werden wollen.“

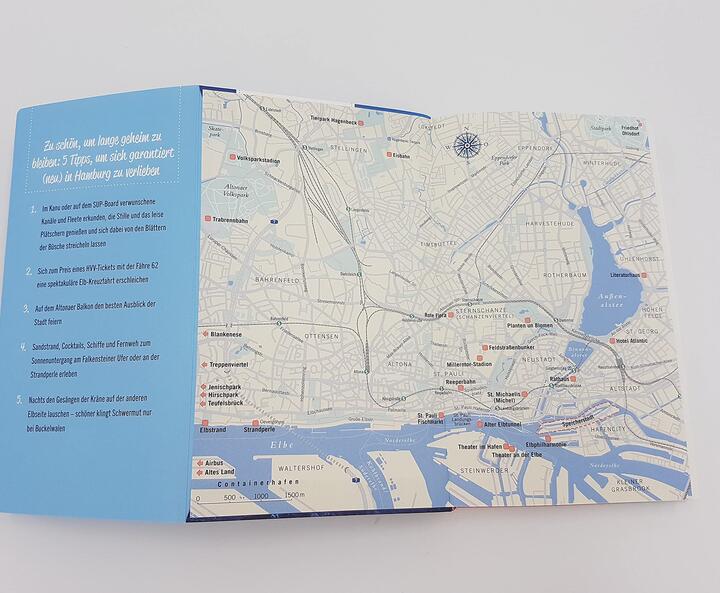

StadtRadio Göttingen „Book’s n‘ Rock’s“1. Im Kanu oder auf dem SUP-Board verwunschene Kanäle und Fleete erkunden, die Stille und das leise Plätschern genießen und sich dabei von den Blättern der Büsche streicheln lassen

2. Sich zum Preis eines HVV-Tickets mit der Fähre 62 eine spektakuläre Elb-Kreuzfahrt erschleichen

3. Auf dem Altonaer Balkon den besten Ausblick der Stadt feiern

4. Sandstrand, Cocktails, Schiffe und Fernweh zum Sonnenuntergang am Falkensteiner Ufer oder an der Strandperle erleben

5. Nachts den Gesängen der Kräne auf der anderen Elbseite lauschen – schöner klingt Schwermut nur bei Buckelwalen

Eine Reise zum Kern des Hanseaten

Hamburg reloaded

1. Station: Lockruf der Kräne

2. Station: Am Ende des Tunnels

3. Station: Hamburg rot-weiß

4. Station: Stadt, Land, Fluss

5. Station: Die Bühnen der Hanseaten

6. Station: HafenCity – Geisterstadt oder Aushängeschild?

7. Station: Das Tor zum Kiez

8. Station: Die Herzen von St. Pauli

9. Station: Alles am Fluss

10. Station: 4864 Stufen zum Himmel

11. Station: Der mit dem Kran tanzt

12. Station: Hamburger Besetzungen

13. Station: Raute oder Totenkopf?

14. Station: Blonder Hans und böser Klaus

15. Station: Menschen, Tiere … Sensationen ?

16. Station: Hamburger Stadtteile

17. Station: Das Zentrum der Macht

18. Station: Das Wetter

19. Station: Hamburger Geschichten

20. Station: Die vierte Gewalt

21. Station: Wasserträger

Endstation: Gebrauchsanweisung für Hamburger – und solche, die es sein wollen

Danke

Die erste Bewertung schreiben