Das Wunder von Bern

Welche Bedeutung hat der WM Sieg 1954 auf den Fußball in Deutschland heute? Prof. Dr. Hermann Schäfer erklärt die gesellschaftliche Bedeutung von dem „Wunder von Bern“

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Jede Objektgeschichte fesselt auf andere Weise, in der Zusammenschau zeigen sie ein großes, facettenreiches Gesamtbild unserer Geschichte – ein rundum gelungenes Buch!“

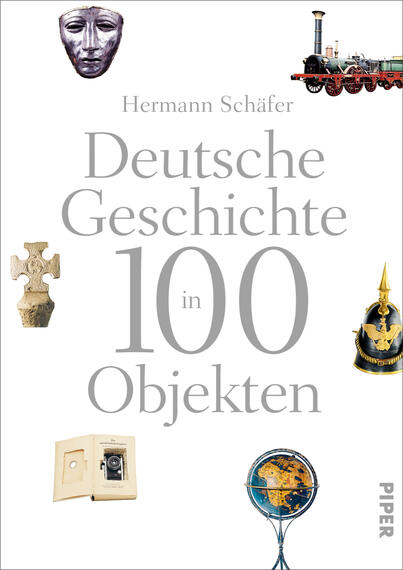

Prof. Dr. Lothar GallWas haben diese Objekte sowie eine Ritterrüstung, die Tabakdose Friedrichs des Großen und der WM-Fußball von 1954 gemeinsam? Es sind drei von 100 Mosaiksteinen der deutschen Geschichte, stumme Zeugen der Vergangenheit. Hermann Schäfer, einer der führenden Vertreter der deutschen Museumsszene, fügt sie in diesem opulent ausgestatteten Band zusammen. Anschaulich und gut verständlich bringt er die Objekte zum Sprechen und macht zugleich auch ihre erstaunliche Umdeutung im Dienst politischer Interessen und gesellschaftlicher Umbrüche deutlich. Für den interessierten Laien leicht zugänglich, eine…

Was haben diese Objekte sowie eine Ritterrüstung, die Tabakdose Friedrichs des Großen und der WM-Fußball von 1954 gemeinsam? Es sind drei von 100 Mosaiksteinen der deutschen Geschichte, stumme Zeugen der Vergangenheit. Hermann Schäfer, einer der führenden Vertreter der deutschen Museumsszene, fügt sie in diesem opulent ausgestatteten Band zusammen. Anschaulich und gut verständlich bringt er die Objekte zum Sprechen und macht zugleich auch ihre erstaunliche Umdeutung im Dienst politischer Interessen und gesellschaftlicher Umbrüche deutlich. Für den interessierten Laien leicht zugänglich, eine Schatzkiste für immer neue Entdeckungen: Aus 100 fesselnden Geschichten wird eine große historische Erzählung. Ein farbiges Panorama der vergangenen über zwei Jahrtausende, von den vorgeschichtlichen Anfängen bis in die jüngste Gegenwart.

Vorwort

Deutsche Geschichte anhand von 100 Objekten zu erzählen ist – schon allein aufgrund des immensen Umfangs eines solchen Projekts – eine gewaltige Herausforderung: Jahrtausende sind in den Blick zu nehmen, in jeder Epoche Erinnerungswürdiges, möglichst Geschichtsträchtiges, vielleicht Überraschendes aufzufinden und am Ende die vielen Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenzufügen – wie farbige Mosaiksteinchen, die jedes für sich, aber erst recht als Gesamtbild ihre magische Wirkung auf den Betrachter entfalten.

Tatsächlich besitzt die Zahl 100 für viele [...]

Welche Bedeutung hat der WM Sieg 1954 auf den Fußball in Deutschland heute? Prof. Dr. Hermann Schäfer erklärt die gesellschaftliche Bedeutung von dem „Wunder von Bern“

weitere Infos„Objekte erzählen Geschichte – aber nur, wenn sie jemand so prägnant zum Sprechen bringt wie Hermann Schäfer.“

Wolfgang Herles„Hermann Schäfer hat 100 Objekte aus 2000 Jahren deutscher Geschichte ausgewählt. Darunter eine Pestarztmaske, die Tabaksdose Friedrich des Großen, der Blitzableiter und die Aspirintablette. Die Geschichten, die sich an jedem einzelnen Objekt ablesen lassen, sind erstaunlich komplex und facettenreich.“

WDR 3 Mosaik„Wie Deutsche ihre Geschichten und Objekte im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neu gedeutet, gebraucht, missbraucht haben, zeigt Hermann Schäfer wunderbar an mehreren Beispielen.“

Sächsische Zeitung„Hermann Schäfer erzählt anhand von 100 Gegenständen vielfältig und lebendig die deutsche Geschichte nach, weiß über die Tabakdose Friedrichs des Großen oder Jakob Hemmers Blitzableiter ebenso spannend zu berichten wie über Merkels Handy.“

Stuttgarter NachrichtenDer persönliche Tipp von Prof. Dr. Rainer Blasius: „Der frühere Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn präsentiert eine höchst informative und vor allem leicht verständliche Objekte-Schau. Ganzseitige, farbige Abbildungen mit Kurzerläuterungen dienen als Aufmacher für die einzelnen Artikel, die vom technikgeschichtlichen Wissen des Autors und von seiner museumspädagogischen Erfahrung sehr profitieren.“

Sachbuch Bestenliste„Der Gründungsdirektor des Hauses der Geschichte in Bonn hat mit einem der schönsten Bücher des Jahres ein neues Meisterstück geliefert: 100 Objekte sind der Anlass für einhundert meisterhafte Essays, die ein Bild deutscher Geschichte zeichnen, das nicht indoktriniert, sondern einlädt, nachzudenken, sich überraschen und verunsichern zu lassen und das Verständnis von Epochen, Ereignissen und fremden Welten verständlich machen will.“

Prof. Dr. Peter Steinbach„Zu jedem der 100 Objekte findet man Überraschendes, manchmal ganz Unglaubliches. Der Kunstgriff, den Zeitgeist einer Epoche, die Entstehungsgeschichte des Objekts, seinen Stellenwert im Kontext vergleichbarer Objekte, die vielfach abenteuerliche Geschichte auf dem Weg in eine Sammlung zu beschreiben, ist für jeden, der Sinn für Geschichte hat, von hohem Reiz.“

Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz„Von der römischen Gesichtsmaske im Teutoburger Wald bis zum Handy von Bundeskanzlerin Merkel schmökert man mit Lust und Gewinn in der deutschen Geschichte.“

NZZ Geschichte„Schäfer möchte den Leser neugierig machen auf die Auseinandersetzung mit der Geschichte. Und dieses Ziel erreicht er auf sehr kurzweilige Weise.“

Mannheimer Morgen„Mit seinen im Buch vorgestellten Gegenständen möchte Schäfer Zusammenhänge zu einem Gesamtbild weben, er wirbt für eine ›Sensibilisierung für die Objekte‹, will eine Auseinandersetzung mit den von ihm vorgeschlagenen Themen provozieren. Es gelingt famos.“

Kölner Stadt-Anzeiger„Hermann Schäfers ›Deutsche Geschichte in 100 Objekten‹ bietet wunderbare Zugänge zu den Epochen deutscher Geschichte. Objekte, die die Schnittstellen deutscher Geschichte markieren, erleichtern die Identifizierung mit der Vergangenheit und machen neugierig auf Museumsbesuche.“

Hans-Martin Hinz, Präsident des International Council of Museums, ICOM„Eine lebendige und anschauliche Schilderung zentraler Wegmarken, Wendepunkte, Wandlungen und Weiterentwicklungen deutscher Vergangenheit. (...) Dringende Empfehlung.“

Gießener Allgemeine„Der Leser erfährt eine Menge über die deutsche Vergangenheit und die kollektiven Erinnerungen einer Nation – und doch dürfen Vergangenheit und Erinnerung die Rätsel bleiben, die sie sind.“

Der Spiegel„Jede Objektgeschichte fesselt auf andere Weise, in der Zusammenschau zeigen sie ein großes, facettenreiches Gesamtbild unserer Geschichte – ein rundum gelungenes Buch!“

Prof. Dr. Lothar GallVorwort

Aus Vorgeschichte und Antike

1 Homo erectus und die „deutsche“ Vorgeschichte

Die Speere von Schöningen

2 Weltsicht in der Bronzezeit

Die Himmelsscheibe von Nebra

3 Die Schlacht im Teutoburger Wald: Arminius contra Varus

Eine römische Gesichtsmaske

4 Die deutsche Weinkultur

Das Neumagener Weinschiff

Aus dem Mittelalter

5 Die Wikinger

Haithabu 1

6 Glocken im kulturellen Wandel

Der Saufang

7 Königsthron – Geschichte und Mythos

Der Karlsthron in Aachen

8 Gottes-, Herrschafts- und Wirtschaftszeichen

Das Trierer Marktkreuz

9 Gottesgnadentum und Kaiserherrschaft

Die Reichskrone

10 Frömmigkeit und Renovatio imperii

Christussäule und Bernwardtür

11 Heldenepik und das Ideal der Treue

Das Nibelungenlied

12 Der Ritter als Idol

Der Bamberger Reiter

13 Gesetzgebung und Rechtsprägung

Der Sachsenspiegel

Vom Spätmittelalter in die Frühe Neuzeit

14 Armen- und Krankenpflege im Spätmittelalter

Kabäuschen im Lübecker Heiligen-Geist-Hospital

15 Klöster als Wirtschaftsunternehmen

Das Tennenbacher Güterbuch

16 Mit den Städten blühen die Zünfte auf

Die Schmiedefenster im Freiburger Münster

17 Königswahl und Kaisermacher

Die Goldene Bulle

18 Die Hanse – eine Wirtschaftsmacht

Die Bremer Kogge

19 Ritter – Söldner – Landsknechte – stehende Heere

Der Plattenrock

20 Universitäten – Gründung und Wandel

Das Große Siegel der Universität Heidelberg

21 Kathedralen und Dombauhütten in der Spätgotik

Das Parlerzeichen auf der Parlerin

22 Revolution der Wissenstechnik

Gutenbergs bewegliche Lettern

23 Globalisierung im 15./16. Jahrhundert

Martin Behaims Erdapfel

24 Körperbilder und Geschlechterrollen in der Renaissance

„Das Frauenbad“ von Albrecht Dürer

25 Stifter, Kunst und Politik

Die „Markgrafentafel“ von Hans Baldung Grien

26 Bier – vom Wasserersatz zum Volks- und Kultgetränk

Das Reinheitsgebot

27 Handel im Frühkapitalismus

In der „Goldenen Schreibstube“

28 Bauernkrieg und frühbürgerliche Revolution

Werner Tübkes Panoramabild in Bad Frankenhausen

29 Bibelübersetzung und Reformation

Martin Luthers Biblia Deutsch

30 Stadtleben in Spätmittelalter und Früher Neuzeit

Die Augsburger Monatsbilder

Aus der Frühen Neuzeit

31 Der Dreißigjährige Krieg

Die Zapfhähne aus der Schlacht bei Wittstock

32 Jüdisches Leben und Traditionen

Ein Chanukka-Leuchter

33 Der Schwarze Tod

Die Pestarztmaske

34 Von der Ewigkeit zur Endlichkeit des Lebens

Der „Tanzende Tod“

35 Einwanderungsland Preußen

Das Edikt von Potsdam

36 Architektur und Baukunst im Barock

Balthasar Neumanns Instrumentum Architecturae

37 Das „Mirakel des Hauses Brandenburg“

Die Tabakdose Friedrich des Großen

38 Erhellende Aufklärung

Der Blitzableiter

39 Französische Revolution in Deutschland

Goethes „Freiheitsbaum“

Aus dem 19. Jahrhundert

40 An der Schwelle zur Moderne: Die preußische Reformpolitik

Das Oktoberedikt

41 Altes Volksgut und neue Ideen: Die Romantik

Die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm

42 Die Völkerschlacht – vom Befreiungskrieg zum Nationalismus

Skelett mit Kanonenkugel

43 Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Beethovens „Neunte“

44 Ingenieurskunst auf der Großbaustelle

Der Grabstein von Johann Gottfried Tulla

45 Erste Demokratieversuche und ihre Niederschlagung

Die Hambacher Fahne

46 Der Deutsche Zollverein

„Gränzverlegenheiten“

47 Die Eisenbahn – Deutschlands Aufbruch in die Industrialisierung

Der Adler

48 „Einigkeit und Recht und Freiheit“

Der Erstdruck des „Deutschlandlieds“

49 Landwirtschaft im Wandel

Der Goldene Pflug

50 Der deutsche Militarismus

Die Pickelhaube

51 Armutsflüchtlinge und Auswanderung

Geburtsmatrikel von Löb Strauß

52 Das Gespenst einer alternativen Gesellschaftsutopie

Das Kommunistische Manifest

53 Die Paulskirche: Wiege der deutschen Demokratie

Der „Zug der Volksvertreter“ von Johannes Grützke

54 Die Elektroindustrie

Die Dynamomaschine von Werner von Siemens

Aus dem Kaiserreich

55 Die Proklamierung des Kaiserreichs

„Versailles“ von Anton von Werner

56 Die Anfänge der Arbeiterbewegung

Die Traditionsfahne der Sozialdemokratie

57 Malerischer Realismus in der Industrialisierung

Das „Eisenwalzwerk“ von Adolph Menzel

58 Grundlegung des Sozialstaats – das Zuckerbrot zur Peitsche

Die Kaiserliche Botschaft vom 17. November 1881

59 Der Start ins automobile Zeitalter

Der Benz Patent-Motorwagen Nummer 1

60 Die pharmazeutisch-chemische Industrie wird Weltmarktführer

Das Aspirin

61 Von der Bildergeschichte zum modernen Comic

Die Bleistifte des „lachenden Pessimisten“ Wilhelm Busch

62 Weltmachtpolitik und Kolonialismus

Der Sarotti-Mohr

Aus dem 20. Jahrhundert

63 Industrialisierter Krieg und Kriegsschuldfrage

Das MG 08/15

64 Die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs

„Der Krieg“ – das Triptychon von Otto Dix

65 Frankreichs Triumph und Deutschlands Rache

Der Waffenstillstandswaggon von Compiègne

66 Ausrufung der Republik

Die Scheidemann-Schallplatte

67 Gleichberechtigung und Emanzipation

„Frauen! – für die Wahl“

68 Der Nationalsozialismus als Weltanschauung und Ideologie

Hitlers Mein Kampf

69 Terror gegen den Geist: Die Bücherverbrennung

Ein Buch, das den Flammen entging

70 Antisemitismus, Rassenwahn und Massenmord

Der „Judenstern“

71 Rundfunk im Dienst der Propaganda

Der Volksempfänger

72 Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Die Werkbank von Georg Elser

73 Staatlicher Willkür und Anmaßung

Nicht einfach „eine“ Guillotine

Aus der Zeitgeschichte seit 1945

74 Der 8. Mai 1945 – Niederlage und Befreiung

Die sowjetische Fahne auf dem Reichstag

75 Flucht und Vertreibung

Die Suchdienst-Kartei

76 Die Nürnberger Prozesse – das erste internationale Strafgericht

Die Anklagebank

77 Hilfe in großer Not: Mythos und Realität

Carepaket und Westpäckchen

78 Die Erfindung des Computers – aus Rechenfaulheit

Zuse-Rechenmaschine Z3

79 Staatsgründung mit eingeschränkter Souveränität

Das Besatzungsstatut

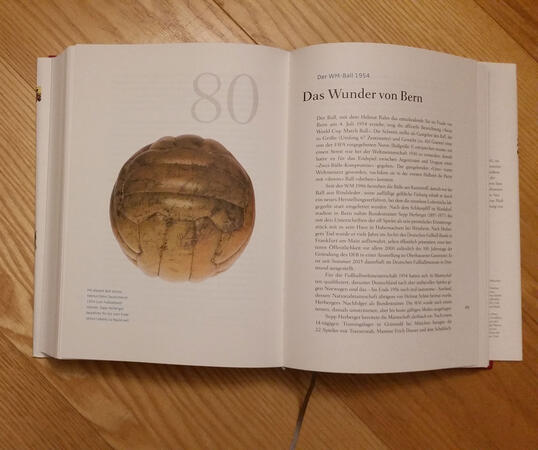

80 Das Wunder von Bern

Der WM-Ball 1954

81 Ein geeinter Kontinent – Idee und Realität

Die Europaflagge

82 Von zwei Armeen im Kalten Krieg zu einer im Einsatz

Helme von Bundeswehr und NVA

83 Antibabypille versus Wunschkindpille

Anovlar und Ovosiston

84 Vom KdF-Automobil zum Wirtschaftswunder-Käfer

Der Volkswagen

85 Einwanderung ins Wirtschaftswunder

Das „Gastarbeiter“-Moped

86 Die RAF und der Deutsche Herbst

Magnum-Revolver

87 Holocaust – eine TV-Serie: Die Vergangenheit holt die Deutschen ein

Bilder einer Familiengeschichte

88 Der Volksaufstand am 17. Juni 1953

Die Geheimkamera

89 Überwachung und „Vorratsdatenspeicherung“ in der Diktatur

Die Geruchsproben der Stasi

90 Grenze im geteilten Deutschland

Abfertigungskabine im Tränenpalast

91 Der erste Deutsche im All – ein Bürger der DDR

Der Raumanzug von Sigmund Jähn

92 Die Friedensbewegung in der DDR

„Schwerter zu Pflugscharen“

93 Die Öffnung der Mauer

Schabowskis Zettel

Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert

94 Die Immer-und-überall-Kultur

MPlayer3 (Pontis)

95 Protestbewegungen in der Bundesrepublik

Sprechende Logos

96 Geld – Währung – Inflation

Die DM-Urpatrize

97 „Wir sind Papst“

Der Stuhl Benedikts XVI.

98 Ausspähen unter Freunden

Merkels Handy

99 Die Energiewende

Großspeicherbatterien

100 Jeder ist ein Fremder – fast überall

Das Plakat „Dein Christus – ein Jude“

Dank

Anhang

Literatur

Bildnachweis

Personenregister

Die erste Bewertung schreiben