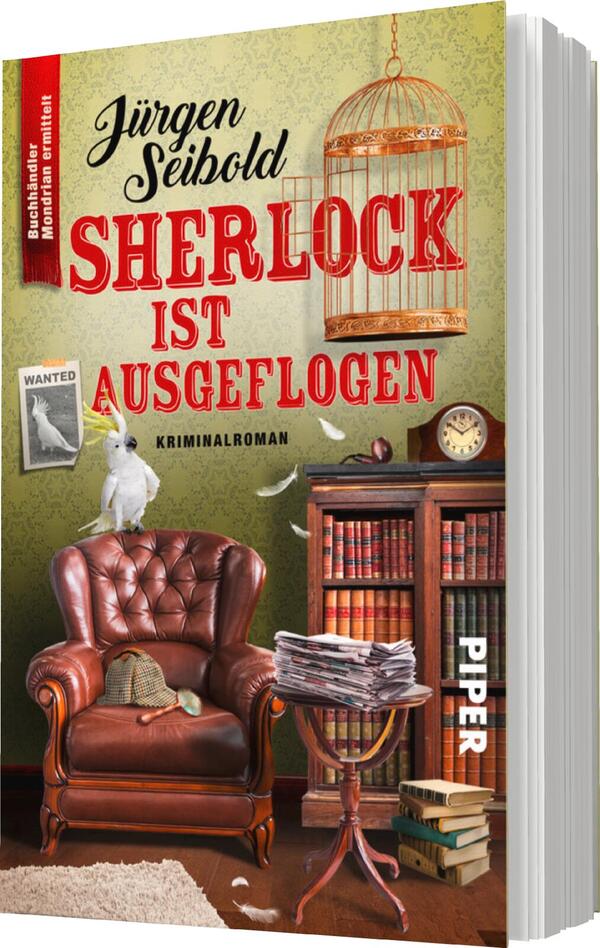

Produktbilder zum Buch

Sherlock ist ausgeflogen (Lesen auf eigene Gefahr 4)

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„In Robert Mondrians Buchhandlung am Marktplatz laufen wie immer die Fäden zusammen bei diesem vergnüglich abgefahrenen Krimispaß.“

frischvomstapel.comBeschreibung

Verbrechen gehören zu Robert Mondrians Vorlieben, nur bitte keines in seiner Buchhandlung. Im vierten Band der Cosy Crime Reihe „Lesen auf eigene Gefahr“ erzählt SPIEGEL-Bestsellerautor Jürgen Seibold von einem skurrilen Fall bei dem ausgerechnet Haustiere verschwinden.

Buchhändler Robert Mondrian ist froh, dass er nicht schon wieder in einem Mordfall ermitteln muss. In Remslingen verschwinden Haustiere – darum braucht er sich nicht zu bemühen. Doch dann ist ein drittes Tier wie vom Erdboden verschluckt: ausgerechnet Sherlock, einer von Mondrians beiden Gelbhaubenkakadus, die in der…

Verbrechen gehören zu Robert Mondrians Vorlieben, nur bitte keines in seiner Buchhandlung. Im vierten Band der Cosy Crime Reihe „Lesen auf eigene Gefahr“ erzählt SPIEGEL-Bestsellerautor Jürgen Seibold von einem skurrilen Fall bei dem ausgerechnet Haustiere verschwinden.

Buchhändler Robert Mondrian ist froh, dass er nicht schon wieder in einem Mordfall ermitteln muss. In Remslingen verschwinden Haustiere – darum braucht er sich nicht zu bemühen. Doch dann ist ein drittes Tier wie vom Erdboden verschluckt: ausgerechnet Sherlock, einer von Mondrians beiden Gelbhaubenkakadus, die in der Buchhandlung in einer Volière gehalten werden. Watson, der zweite Kakadu, blieb zurück – und ein blutverschmiertes Stück Flokati. Nur kurze Zeit später wird ein bestohlener Hundehalter tot aufgefunden. Auf einem Flokati ...

„Genau die richtige Lektüre für alle, die bei Krimis an gute Unterhaltung denken.“ Esslinger Zeitung

„Sherlock ist ausgeflogen“, der vierte Band der lustigen Cosy Crime Reihe „Lesen auf eigene Gefahr“ von Jürgen Seibold, steht ganz im Zeichen des berühmten Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Nach „Schneewittchen und die sieben Särge“, „Sein oder Totsein“ und „Frodo war's nicht“ packt den sympathischen Buchhändler Robert Mondrian nun erneut das Ermittlungsfieber nach bestem Vorbild.

„Robert Mondrian und sein verpeiltes Gehilfenteam fordern Ihre Lachmuskeln heraus!“ Buch-Magazin

Weitere Titel der Serie „Lesen auf eigene Gefahr“

Medien zu „Sherlock ist ausgeflogen (Lesen auf eigene Gefahr 4)“

Über Jürgen Seibold

Aus „Sherlock ist ausgeflogen (Lesen auf eigene Gefahr 4)“

Prolog

Nach dem Frühstück ging er mit seinem Begleiter durch das Foyer und trat vor das imposante Gebäude des Englischen Hofs. Überall waren Gespräche in hartem Schwyzerdütsch zu hören, es gab Tipps für Wanderungen und Tagesausflüge sowie Informationen zum Hotelmenü am Abend. Das Wetter war trocken, aber nicht allzu sonnig für einen Tag Anfang Mai. Ihm war das ganz recht, denn er spürte nach den Wanderungen der vergangenen Tage ein leichtes Ziehen in den Beinmuskeln.

Der Hotelier empfahl den beiden Männern in fast akzentfreiem Englisch eine Bergwanderung hinauf zu [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Humorvoll und spannend“

Waiblinger Kreiszeitung„In Robert Mondrians Buchhandlung am Marktplatz laufen wie immer die Fäden zusammen bei diesem vergnüglich abgefahrenen Krimispaß.“

frischvomstapel.comWer die bisherigen Bände der Krimis um meinen etwas speziellen Buchhändler gelesen hat, weiß es schon: In jedem der Bücher sind Hinweise auf den jeweiligen literarischen Bezug versteckt, mal mehr, mal weniger auffällig. Auch die Zahl der Kapitel ist ein solcher Hinweis: Sieben waren es in Schneewittchen und die sieben Särge, vierzehn in Sein oder Totsein (die Zahl der Zeilen in Shakespeares Sonetten) und neun in Frodo war’s nicht (so viele Ringe der Macht ließ Sauron von den Elben für die Menschenfürsten schmieden).

Diesmal sind es elf Kapitel, passend zur Zahl der Kurzgeschichten in der Anthologie The Memoirs of Sherlock Holmes – dort findet sich die Erzählung The Final Problem, in der Arthur Conan Doyle seinen genialen Detektiv am 3. Mai 1891 im Kampf mit Professor Moriarty in den Tod stürzen ließ. In den vermeintlichen Tod, denn Doyle ließ seinen Helden 1905 wiederauferstehen – wegen neuer Ideen und lukrativer Verlagsangebote.

Bewertungen

sehr lustig - skurrile Charaktere - beschauliches Setting in Baden-Württemberg - Cosy Crime zum Mitraten

Immer wieder kreuzen Kriminalfälle den Weg von Buchhändler Robert Mondrian. Gerne hilft er beim Lösen der rätselhaften Vorkommnisse. Dieses Mal handelt es sich um verschwundene Haustiere, deren Namenspaten berühmte Detektive waren.

Die Titel der Buch-Reihe und der einzelnen Bände sind P…

Immer wieder kreuzen Kriminalfälle den Weg von Buchhändler Robert Mondrian. Gerne hilft er beim Lösen der rätselhaften Vorkommnisse. Dieses Mal handelt es sich um verschwundene Haustiere, deren Namenspaten berühmte Detektive waren.

Die Titel der Buch-Reihe und der einzelnen Bände sind Programm. Sie und einige Textstellen haben immer einen Bezug zur Literatur (hier Sherlock Holmes). Wie alle Überschriften ist auch der Inhalt des Buches ein Angriff auf die Lachmuskeln der Leserschaft. Ich durfte viel schmunzeln und laut lachen.

Besonders gut gefallen hat mir der geheimnisvolle Hauptcharakter Robert Mondrian. Er ist passionierter Buchhändler, aber auch pensionierter Geheimdienstmitarbeiter, was er allerdings nicht jedem auf die Nase bindet. In diesem Band fühlt er sich beobachtet und hat seltsame Träume, die er nicht einzuordnen weiß. In seiner Buchhandlung und in seinem Freundeskreis geht es sehr lebhaft zu. Dabei kann sich jeder auf die anderen verlassen. Er liebt italienisches Essen und den irischen Pup um die Ecke. Aber, wenn er herausgefordert wird, erwachen seine kämpferischen Reflexe, die intuitiven Reaktionen und andere Fähigkeiten aus ehemaligen Spionage-Zeiten. Stets setzt er auf eine Zusammenarbeit mit der Polizei. Sein Verstand arbeitet schnell. Puzzleteile zusammen zu setzen und Verfolgungsjagden machen ihm Spaß. Alle seine Freunde und weitere Nebencharaktere sind humorvoll gestaltet, zusätzlich gibt es lustige tierische Begleitung.

Ein weiteres Highlight ist das Setting in einem beschaulichen imaginären Remslingen in Baden-Württemberg. Bewohner der Region erkennen Züge der Stadt Waiblingen darin wieder. Auch der Autor selbst lebt in dieser Gegend. Mir gefällt es gemeinsam mit den Protagonisten den Ort des Geschehens zu erkunden und das gemütliche Flair zu spüren. Das Leben in der Kleinstadt wird greifbar und anschaulich beschrieben. Gerne würde ich Remslingen besuchen.

Für alle Fans von lustigen Cosy Crime Geschichten die richtige Wahl. Der geheimnisvolle Hauptcharakter und das beschauliche Setting machen Spaß. Der Fall wird mit vollem Körpereinsatz gelöst und die verübten Verbrechen sind teilweise brutal. Die skurrilen Kriminalfälle sind zum Mitraten geeignet, auch wenn viele falsche Fährten verfolgt werden können.