Bücher über Depression

Sachbücher über Depression, Erfahrungsberichte von Betroffenen, Geschichten und Romane, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema aufmerksam machen.

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„ein schonungslos offenes Dokument einer Krankheit“

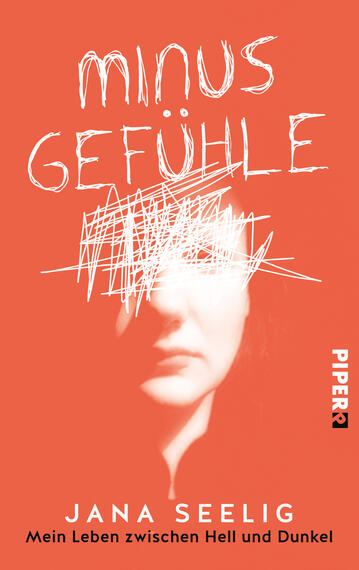

rbb FritzJana Seelig hat im Netz herausgebrüllt, was es heißt, depressiv zu sein, und ist damit zu einer starken Stimme vieler Betroffener geworden. In „Minusgefühle“ beschreibt sie ihre Niederlagen, ihre Chancen, ihre Traurigkeit und ihren ständigen Kampf gegen die Krankheit. Sie erzählt, was man fühlt, wenn man nichts fühlt. Davon, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, um überhaupt etwas fühlen zu können: Alkohol, Sex, Drogen — der Versuch, so viel es geht zu leben, kostet sie genau so viel Kraft wie die vielen Erklärungen für Nichtbetroffene. Sprachmächtig und kompromisslos schreibt sie über…

Jana Seelig hat im Netz herausgebrüllt, was es heißt, depressiv zu sein, und ist damit zu einer starken Stimme vieler Betroffener geworden. In „Minusgefühle“ beschreibt sie ihre Niederlagen, ihre Chancen, ihre Traurigkeit und ihren ständigen Kampf gegen die Krankheit. Sie erzählt, was man fühlt, wenn man nichts fühlt. Davon, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, um überhaupt etwas fühlen zu können: Alkohol, Sex, Drogen — der Versuch, so viel es geht zu leben, kostet sie genau so viel Kraft wie die vielen Erklärungen für Nichtbetroffene. Sprachmächtig und kompromisslos schreibt sie über die Depression, die ein Teil ihres Lebens ist — aber ihr Leben nicht mehr bestimmt.

Prolog

Tagebuchschreiben war noch nie mein Ding. Ich weiß noch, dass ich als Kind immer Unwahrhei ten in mein pinkes Diddl-Buch schrieb. Es hatte Schlösser, die sich viel zu einfach knacken ließen. Man brauchte dazu nicht einmal Haarklammern oder diese anderen Dinge, die Verbrecher immer in Krimis benutzen. Der Verschluss ließ sich mit etwas Fingerspitzengefühl ein wenig eindrücken, und schon waren meine Gedanken nicht mehr privat, sondern zugänglich für jeden, der sie lesen wollte – und ich wollte, dass man sie liest. Es waren ja nicht wirklich meine Gedanken, [...]

Sachbücher über Depression, Erfahrungsberichte von Betroffenen, Geschichten und Romane, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema aufmerksam machen.

weitere Infos

Sachbücher über Depression, Erfahrungsberichte von Betroffenen, Geschichten und Romane, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema aufmerksam machen.

weitere Infos„mitreißend, beklemmend, spiegelnd und vieles mehr. (...) Ehrliche Literatur.“

huffingtonpost.de„Lies dieses Buch, denk über das Gelesene nach und empfehle es weiter – damit wir eher früher als später in einer Welt leben können, in der psychische Erkrankungen keine Tabu-Themen mehr sind.“

fraencisdaencis.de„Jana Seelig hat eines geschafft: Das Tabu Depression ist gebrochen, fast schon gesellschaftsfähig geworden.“

bz-berlin.de„schonungslos, mit Tiefe und Herz. Ein Buch, das beweist, dass es so wichtig ist über psychische Erkrankungen zu sprechen. Dass diese mitten unter uns sind. Und dass diese kein Phänomen unserer Neuzeit sind, sondern ernstgenommen werden müssen.“

amazedmag.de„Jana Seelig gibt in ihrem Roman-Debüt Menschen eine Stimme, die sonst selten von der Gesellschaft gehört werden. (...) ›Minusgefühle‹ ist schonungslos.“

Kinzigtal-Nachrichten„Es ist persönlich, intim und manchmal hart.“

DRadio Wissen„ein schonungslos offenes Dokument einer Krankheit“

rbb FritzINHALT

Prolog

1 Nicht einfach nur traurig

2 Jugend auf dem Land – Teil I

3 Stumme Hilferufe 23

4 Differenzialdiagnosen 28

5 Falsche Freunde und gut gemeinte Ratschläge

6 Therapie

7 Vaterkomplex

8 Minusgefühle

9 Ein neuer Job

10 I’ll Be There For You

11 Online vs. offline

12 Schwarzes Schaf

13 Zu spät

14 The Drugs Do Work

15 Wie man Leben rettet

16 Das Krisengebiet wird evakuiert

17 Das Gefühl der Gefühllosigkeit

18 Leben und Tod

19 Jugend auf dem Land – Teil II

20 Freundschaften

21 Zurück auf dem Land

22 Grenzen

23 Gefühlsmomente

24 Spielplatzgespräche

25 Die Zeit heilt alle Wunder

26 ÜberLeben

27 Ich bin nicht die Depression

Danke !

Die erste Bewertung schreiben