Produktbilder zum Buch

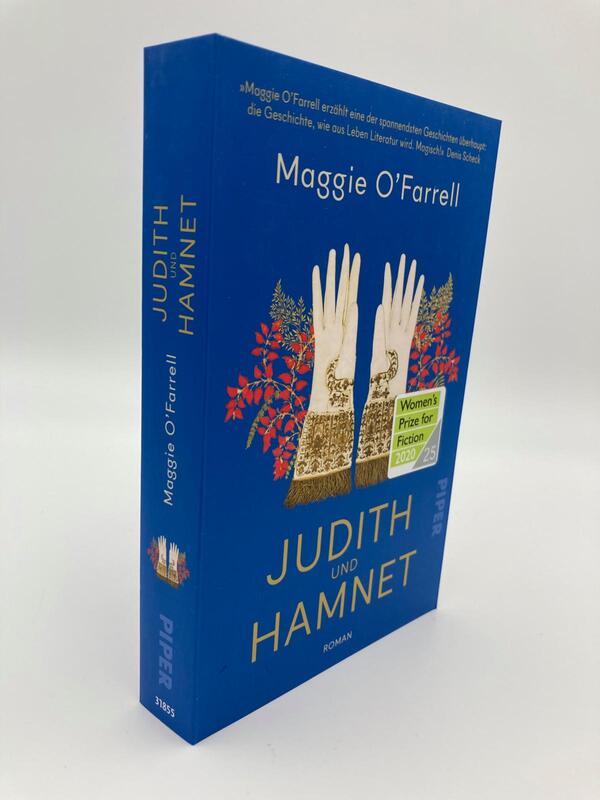

Judith und Hamnet

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Beschreibung

Über ein halbes Jahr in der Top 10 der Sunday Times

Einer der fünf besten Romane des Jahres der New York Times

Verfilmung mit dem Golden Globe für den besten Film und dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet

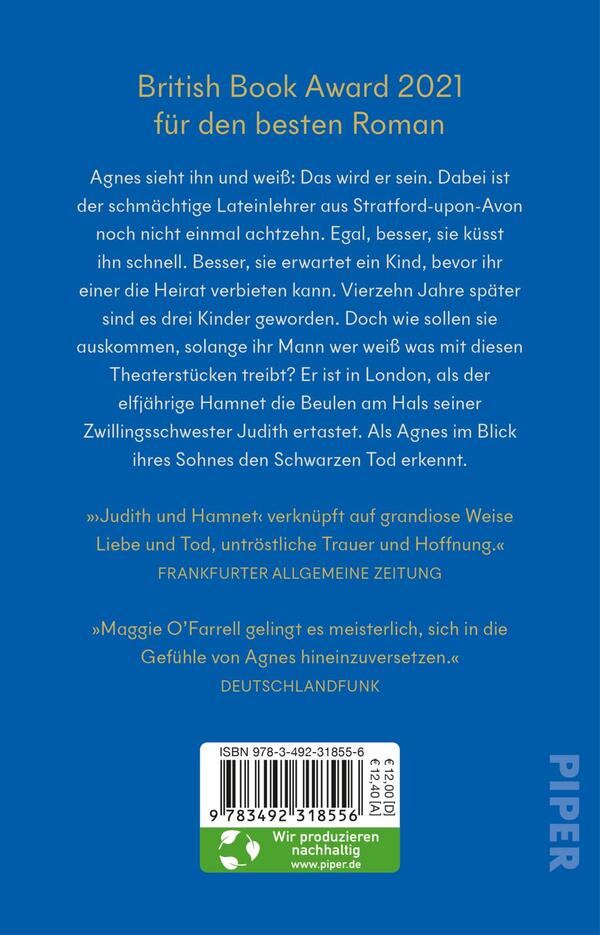

Agnes sieht ihn und weiß: Das wird er sein. Dabei ist der schmächtige Lateinlehrer aus Stratford-upon-Avon noch nicht einmal achtzehn. Egal, besser, sie küsst ihn schnell. Besser, sie erwartet ein Kind, bevor ihr einer die Heirat verbieten kann. Vierzehn Jahre später sind es drei Kinder geworden. Doch wie sollen sie auskommen, solange ihr Mann wer weiß was mit diesen…

Über ein halbes Jahr in der Top 10 der Sunday Times

Einer der fünf besten Romane des Jahres der New York Times

Verfilmung mit dem Golden Globe für den besten Film und dem Golden Globe für die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet

Agnes sieht ihn und weiß: Das wird er sein. Dabei ist der schmächtige Lateinlehrer aus Stratford-upon-Avon noch nicht einmal achtzehn. Egal, besser, sie küsst ihn schnell. Besser, sie erwartet ein Kind, bevor ihr einer die Heirat verbieten kann. Vierzehn Jahre später sind es drei Kinder geworden. Doch wie sollen sie auskommen, solange ihr Mann wer weiß was mit diesen Theaterstücken treibt? Er ist in London, als der elfjährige Hamnet die Beulen am Hals seiner Zwillingsschwester Judith ertastet. Als Agnes im Blick ihres Sohnes den Schwarzen Tod erkennt.

Maggie O’Farrell entdeckt den bedeutendsten aller Dramatiker neu, als Liebenden und als Vater. Vor allem aber erzählt sie zum ersten Mal die unvergessliche Geschichte seiner eigensinnigen, zärtlich kühnen Frau: Agnes.

„Maggie O’Farrell erzählt eine der spannendsten Geschichten überhaupt: die Geschichte, wie aus Leben Literatur wird. Magisch!“ Denis Scheck

„›Judith und Hamnet‹ verknüpft auf grandiose Weise Liebe und Tod, untröstliche Trauer und Hoffnung, Hamnets einsames Sterben und sein Fortleben im Werk des abwesenden Vaters.“ Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Maggie O’Farrell ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Offenbar kann sie beim Schreiben so ziemlich alles tun, was sie will.“ The Guardian

„›Judith und Hamnet‹ ist ein brillanter Roman.“ Süddeutsche Zeitung

„O’Farrells Geniestreich besteht darin, die Spärlichkeit der Informationen über Shakespeares Privatleben als literarische Chance zu begreifen – und in der Verbindung, die sie zwischen seinem toten Sohn und seinem großartigsten Stück herstellt.“ The New York Times

„Was Maggie O’Farrells Schaffen auf eine andere Stufe hebt, sind ihre scharfsinnige Beobachtungsgabe und ihre Figuren, so herzzerreißend lebendig, dass man sie manchmal direkt in den Arm nehmen will.“ The Sunday Times

„Es gibt Bücher, die stoßen eine Tür auf und schubsen einen hinein in ein Jetzt, das so nah, so absolut erscheint wie der eigene Herzschlag. Jede Zeile hat bei Maggie O’Farrell etwas Pulsierendes, und zugleich spürt man in jedem Moment, wie fragil der Lebensstrom ist und dass jede Fülle plötzlich vorbei sein kann.“ Brigitte

„Maggie O’Farrell gelingt es meisterlich, sich in die Gefühle von Agnes, einer Frau, die im 16. Jahrhundert lebte, hineinzuversetzen.“ Deutschlandfunk

„Eine zu Tränen rührende und doch tröstliche Geschichte über Liebe und Tod in Pandemie-Zeiten.“ MDR Kultur

„Ein Buch wie ein schimmerndes Wunder.“ David Mitchell

Medien zu „Judith und Hamnet“

Über Maggie O’Farrell

Aus „Judith und Hamnet“

I

Ein Junge kommt eine Treppe herunter.

Der Abgang ist schmal und macht einen scharfen Knick. Der Junge nimmt, indem er sich an der Wand entlangschiebt, eine Stufe nach der anderen mit polternden Stiefelschritten.

Beinahe am Fuß der Treppe hält er kurz inne und schielt noch einmal über die Schulter hinauf, ehe er kurz entschlossen die letzten drei Stufen überspringt, wie er es immer tut. Beim Aufkommen stolpert er und schlägt mit den Knien auf dem Steinfußboden auf.

Es ist ein drückender, windstiller Tag im Spätsommer. Lange Bahnen aus Licht fallen durch das Zimmer im [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

„Judith und Hamnet“ ist ein Roman, wie ich ihn schon seit langer Zeit habe schreiben wollen. Immer wieder machte ich mich unverzagt an die Arbeit: recherchierte hier und da, kritzelte ein Notizbuch voll, ging in die Bibliothek, schrieb ein paar Seiten und pinnte einige Karten an die Wand.

Um dann doch wieder von einem anderen Projekt, einem anderen Buch abgelenkt zu werden und alle meine Notizen in der Schublade verschwinden zu

lassen. Es ist immer möglich, mehr Gründe gegen als für ein Buch zu finden. Am Ende sind es drei Bücher geworden, die ich anstelle von „Judith und Hamnet“ geschrieben habe, alle mit großer Erleichterung. Da war sie wieder, die legitime Entschuldigung! Niemand würde behaupten können, dass ich nicht gerade an einem Text arbeitete; nur war es eben nicht der, den ich mir als Nächstes vorgenommen hatte.

Vor drei Jahren dann, als ich gerade die letzten Änderungen für „Ich bin, ich bin, ich bin“ durchsah [Piper 2018, übersetzt von Sabine Roth; Anm. d. Verlags],

ging ich mit mir selbst ins Gericht. Hör endlich auf, um diese Idee herumzuschleichen, sagte ich mir. Entweder setzt du dich jetzt hin und schreibst über diesen Jungen aus dem 16. Jahrhundert, oder du vergisst ihn. Jetzt oder nie.

Ich las, was ich bis dahin fabriziert hatte, und stellte schnell fest, dass ich die Geschichte von der falschen Seite aufgezogen hatte, dem falschen Standpunkt aus. Also klemmte ich mich hinter meinen Laptop, öffnete ein neues Dokument und begann noch einmal, mit einem klaren Bild vor Augen: Ein Junge kommt eine Treppe herunter.

Ich assoziierte zunächst frei, was mir zu dieser Szene einfiel. Die Hitze eines Tages im August, der Klang seiner Stiefel auf den Stufen, die Sorge um seine kranke Zwillingsschwester. Ich spürte das leise Pochen der Begeisterung, das sich einstellt, wenn man endlich auf dem richtigen Weg ist. Meine Finger flogen nur so über die Tastatur. Dann gelangt der Junge ans Ende der Treppe, er stolpert und –

Hier hielt ich inne, nahm die Hände von den Tasten. Dieser Boden, auf den er fällt: Was für ein Boden ist das? Ich überlegte hin und her. Aus welchem Material waren die Böden denn im Elisabethanischen Zeitalter? Dielen, Ziegel, Teppiche oder doch nur gehärteter Lehm?

Ich war ratlos. Konnte mir beim besten Willen kein Bild machen. Ich war selbst gestolpert, genau wie der Junge auf der ersten Seite meines Romans. Dann rappelte ich mich auf und blätterte durch die Bücher, die ich für die Recherche angeschafft hatte. Nichts. Ich durchforstete das Internet. Dort fand ich zwar, woraus die Böden in den Schlössern der Tudors bestanden, aber wie sah es mit einem Haus in einer kleinen englischen Marktgemeinde aus? Höchste Zeit, einmal nach Stratford zu fahren.

Das Haus der Familie Shakespeare in der Henley Street in Stratford-upon-Avon zu betreten ist eine verblüffende Erfahrung. Dass dieser Ort überhaupt noch existiert, dass er diese 400 Jahre überdauert hat, scheint ein regelrechtes Wunder zu sein. Da geht man durch Türen, durch Räume, schaut durch die schräg vergitterten Fenster und fragt sich: Wie kann das alles noch hier sein?

Von Shakespeare sind, über seine außerordentlich zahlreichen Theaterstücke und Sonette hinaus, nur wenige Aufzeichnungen überliefert. Da ist gerade einmal eine Handvoll Dokumente, anhand derer sich seine Biografie nachzeichnen lässt. Wir können uns in seine Stücke und Gedichte stürzen, um auf den dahinterstehenden Geist zu schließen, aber ihn als Menschen dingfest zu machen ist eine vertrackte, kaum zu bewältigende Aufgabe.

Am Ende bleiben so viele Lücken, so viele Mysterien und unbeantwortete Fragen über diesen Sohn eines Handschuhmachers, der zu einem der renommiertesten Dramatiker der Welt wurde. Und gerade deswegen ist es ein Geschenk, dass man einfach ein Ticket kaufen und durch die Räume streifen kann, in denen er aufgewachsen ist.

Man betritt das Haus heute nicht durch die Tür, durch die es die Familie damals betreten hat, sondern nimmt einen Eingang an der Seite des Hauses,

der mir zunächst in eine Art Vorzimmer zu führen schien. Von dort gelangt man ins Empfangszimmer, das über einen in die Mauer eingelassenen Kamin und diversen Wandschmuck verfügt. Hier hat im 16. Jahrhundert auch ein Säulenbett für Gäste gestanden.

Von dort aus erreicht man die sogenannte Halle, den zentralen Raum des Hauses, in dem die Familie ihre Mahlzeiten einnahm. Über einen Gang betritt man John Shakespeares Werkstatt, in der er Handschuhe hergestellt und über ein Fenster hin zur Straße verkauft hat.

Mich haben die Wohnhäuser von Schriftstellern schon immer fasziniert. Ich bin zwischen den Spiegeln und Lampen von Tolstoi umhergelaufen, habe den Schreibtisch von Lorca inspiziert, ich stand in dem Raum, in dem Charlotte Brontë gestorben ist, habe einen Blick aus dem Fenster von Beatrix Potters Büro geworfen, habe im James Joyce Tower Ausschau nach dem von ihm so heiß geliebten Konservenfleisch gehalten und unter John Keats’ Pflaumenbaum gestanden.

Das Haus in der Henley Street aber ist und bleibt eine Erfahrung der besonderen Art, weil es so wahnsinnig alt und sonderbar ist – und weil er nun einmal ist, wer er ist. Der Mann, auf dessen Schultern wir alle stehen, dessen Worte unserer Sprache eingewoben sind, dessen Stücke die verborgenen Schichten und inneren Regungen des Menschen immer noch ergründen und freilegen.

Für gewöhnlich setzt man ein Haus in einem Roman Stück für Stück zusammen. Manchmal entwendest du den Treppenaufgang aus einem Haus, in dem du selbst einmal gelebt hast, oder erinnerst dich noch vage an diese Küche im letzten Ferienhaus. Den Blumenkasten oder die Hecke leihst du dir von deiner besten Freundin aus Grundschulzeiten. Oder denkst dir das Ganze einfach aus. Die Straße vor dem Haus bist du vielleicht selbst einmal entlanggegangen, als du mit zwanzig auf dem Weg zu einer Party warst.

Wenn du ein Haus schreibst, flickst du es zusammen wie eine Art Frankenstein. Du erkundest es wie ein nächtlicher Besucher, tastest dich im Dunkeln Schritt für Schritt voran und suchst nach den Lichtschaltern, entdeckst Räume und Verstecke, wo du sie niemals vermutet hättest.

Nur dass das Haus, in dem ich meinen Roman über weite Teile spielen lassen würde, bereits existierte und schon seit fast fünfzig Jahren so aussah, wie ich es vorfand. Es ist schwer zu erklären, wie komisch sich das anfühlte. Den Schauplatz für deine erst noch zu schreibende Geschichte zu betreten, der bereit ist und nur auf dich gewartet hat.

Den ersten Rundgang unternahm ich wie im Traum: durch das Empfangszimmer und die Halle, durch den Flur in die Werkstatt, dann hoch in die einzelnen Zimmer, auch in das, in dem Shakespeare zur Welt gekommen ist. Auf meinem Weg zurück ins Erdgeschoss hielt ich auf der letzten Stufe inne, fuhr mit meiner Hand über die Wandverkleidung, schaute nach oben, nach unten. Steinfliesen. Das war also die Antwort, für die ich fast 500 Kilometer weit gereist war. Der Boden dieses Hauses, am Fuß der Treppe, besteht aus Steinfliesen, die sich wie ein Puzzle ineinander fügen. Wer hier stolpert und hinfällt, tut sich weh.

Bei meinem zweiten Rundgang konnte ich schon mehr Konzentration aufbringen. Ich machte Fotos von so gut wie allem – den Böden, Fenstern, Türrahmen, Kaminschächten und Fensterbänken –, fertigte sogar einen eigenen Grundriss an, stellte dem Aufsichtspersonal ungefähr neunzig Fragen und notierte mir alles, was sie sagten, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass sie mich für übergeschnappt halten könnten. (…)

Die beiden einzigen dokumentierten Fakten über Hamnet Shakespeare finden sich im Kirchenbuch: ein Eintrag zur Taufe und einer zum Begräbnis. Das Echo seines Namens hallt im Titel des Stückes nach, das sein Vater später geschrieben hat, aber alles, was wir mit Sicherheit sagen können, ist dies: Er wurde

geboren, und er starb.

Als ich an diesem Morgen auf der Henley Street stand, wusste ich nur, dass dies der Ort war, an dem Hamnet Laufen und Sprechen gelernt, an dem er getobt und gespielt hat. Jeden Tag seines Lebens muss er durch diese Tür getreten sein, hat in dieser Halle mit dem Rest der Familie gegessen, wurde zu Botengängen ausgeschickt, hat mit seinen beiden Schwestern auf dieser Straße gespielt und ist sie auf dem Weg zur Schule hinuntergegangen. Bis man ihn auf seiner

letzten Reise hinuntertrug.

Wieder daheim, druckte ich alle Fotos aus, die ich gemacht hatte, und hängte sie über meinem Schreibtisch auf. Ich studierte den Grundriss. Natürlich verwendete ich auch, was ich in Büchern las, verband es aber mit den greifbareren, fühlbareren Ergebnissen meiner Recherche.

Und dann war da noch Hamnets Mutter, Agnes. Um mich besser in ihr Leben einzufühlen und es zu verstehen, grub ich meinen Garten um und pflanzte an, womit man schon zur Zeit Elisabeths I. Krankheiten kuriert hat. Ich belegte einen Kurs in Pflanzenheilkunde und lernte, wie man Stängel mazeriert, welche Blüten man trocknet und welche Blätter für Umschläge verwendet, wie man Tinkturen und Tränke herstellt, eine Erkältung mit Holunder und steife Gelenke mit Beinwell behandelt. Im Wald ließ ich mir bei Nebel und Regen zeigen, wie man einen Turmfalken fliegen lässt und das Auf und Ab seiner Flügelschläge beobachtet. Ich las eine seiner Federn auf und hängte sie zwischen die Bilder über meinem Schreibtisch. Ich buk mein Brot nach einem Rezept, wie man es im 16. Jahrhundert verwendet hat, ließ den Teig in einem Topf aus Steingut gehen und versuchte mir vorzustellen, wie es wäre, dies zwei- oder dreimal am Tag zu tun, sieben Tage die Woche. Am Fluss suchte ich nach Hühnergöttern, fädelte sie auf die Stängel von Heilpflanzen und hängte sie an der Vorder- und Hintertür meines Hauses auf, in der Hoffnung, sie mögen böse Geister und Krankheit abwehren. Ich wollte verstehen, welche körperliche Anstrengung viele dieser Tätigkeiten mit sich brachten, wie sie sich anfühlten, welche Hoffnungen und Ängste mit ihnen verbunden waren und wie sie die Menschen, die ihnen nachgingen, verändert haben.

Und dann, natürlich, schrieb ich. Mein Besuch in Stratford hatte, wie mir später klar wurde, eine katalysierende Wirkung. Nun stand mir das Haus vor Augen, die Räume und Böden und Möbelstücke. Ich hatte eine Vorstellung davon, wie es klingt, wenn der Wind hindurchfährt und der Regen aufs Dach prasselt. Wie die Sonne an schönen Tagen durch die Fenster fällt. Ich konnte mir ausmalen, wie es war, durch die Straßen und über den Marktplatz zu laufen. Und wie der Trauerzug der mit Blumen beladenen Bahre folgte, hinüber zum Friedhof gleich neben dem Fluss.

Diesen Brief hat Maggie O’Farrell für die Buchhändlerinnen und Buchhändler von Waterstones verfasst.

Aus dem Englischen von Franziska Zintzsch

Die erste Bewertung schreiben