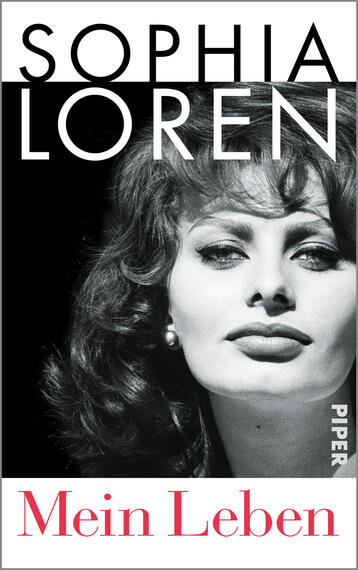

Mein Leben - eBook-Ausgabe

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Die beeindruckende Geschichte einer Frau, die auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken kann. Intensiv und ehrlich erzählt sie aus ihrem Leben.“

janetts-meinungBeschreibung

Von vielen wird sie die letzte wahre Diva genannt. Wie keine andere Frau unserer Epoche verkörpert sie Schönheit, Sex und Sinnlichkeit. In ihrer Autobiographie öffnet Sophia Loren die Schatztruhe ihrer Erinnerungen: Sie erzählt, wie sie als uneheliches Kind in großer Armut in Neapel aufwuchs, wie es war, mit Marcello Mastroianni das Traumpaar der Filmwelt darzustellen, mit dem Regisseur Vittorio De Sica zu arbeiten und mit Charlie Chaplin, Anthony Quinn, John Wayne und Cary Grant, der ihr einen Heiratsantrag machte. Eine mitreißende Reise durch die Welt des Films und eine Liebeserklärung an…

Von vielen wird sie die letzte wahre Diva genannt. Wie keine andere Frau unserer Epoche verkörpert sie Schönheit, Sex und Sinnlichkeit. In ihrer Autobiographie öffnet Sophia Loren die Schatztruhe ihrer Erinnerungen: Sie erzählt, wie sie als uneheliches Kind in großer Armut in Neapel aufwuchs, wie es war, mit Marcello Mastroianni das Traumpaar der Filmwelt darzustellen, mit dem Regisseur Vittorio De Sica zu arbeiten und mit Charlie Chaplin, Anthony Quinn, John Wayne und Cary Grant, der ihr einen Heiratsantrag machte. Eine mitreißende Reise durch die Welt des Films und eine Liebeserklärung an das Leben.

Über Sophia Loren

Aus „Mein Leben“

Prolog

Wieder klingelt es, während ich die letzten süßen Teigbällchen, die struffoli, forme. So gut es geht, wische ich mir die mehlbestäubten Hände an der Schürze ab und laufe zur Tür. Hinter einem riesigen Weihnachtsstern strahlt mir der Blumenbote entgegen.

„Der ist für Sie, Signora Loren. Würden Sie mir ein Autogramm geben?“

Das Logo des Blumenversands auf der Schleife ist mir vertraut, und für einen Moment fühle ich mich nach Italien zurückversetzt.

Ich stelle die Pflanze ab und klappe das Kärtchen auf. Ein herzlicher und fröhlicher Gruß.

Das ausgelassene Geschrei [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Aber besonders beeindruckend ist Lorens Erzählweise, wenn es um das Menschliche geht. (...) Man fühlt sich ihr nah, wen man ihr Buch liest – und das macht es besonders wertvoll.“

business lounge woman„Unterhaltsam, informativ und genau dann belehrend, wenn man es selbst möchte. Die Loren, Heldin der Vergangenheit mit einem festen Platz in der Moderne.“

academicworld.net„Wer mehr über das Leben der zweifachen Oscar-Preisträgerin erfahren will, dem sei die gut lesbare Autobiographie ›Sophia Loren – Mein Leben‹ wärmstens ans Herz gelegt.“

Moviestar„Sophia Loren erzählt ihr Leben und gibt tiefe Einblicke. Ehrlich und spannend.“

Frau von Heute„Offen, ehrlich und warmherzig schildert Sophia Loren die Geschichte ihres Lebens, das so emotional, abwechslungsreich und farbig war wie ein Film mit ›La Loren‹“

(A) Absolut Beautiful„Die beeindruckende Geschichte einer Frau, die auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken kann. Intensiv und ehrlich erzählt sie aus ihrem Leben.“

janetts-meinungProlog

1 Die Bohnenstange

2 Die Traumwerkstatt

3 Der ideale Mann

4 „Wer ist denn die Kleine da?“

5 Mambo

6 Rosen von Cary

7 Eine oscarwürdige Mutter

8 Das süße Leben

9 Hochzeiten

10 Sterne

11 Kommen und Gehen

12 Siebzehn Tage

13 Das Lächeln der Mona Lisa

14 Rückkehr nach Hause

15 Stimmen

Epilog

Personenregister

Bildnachweis

Die erste Bewertung schreiben