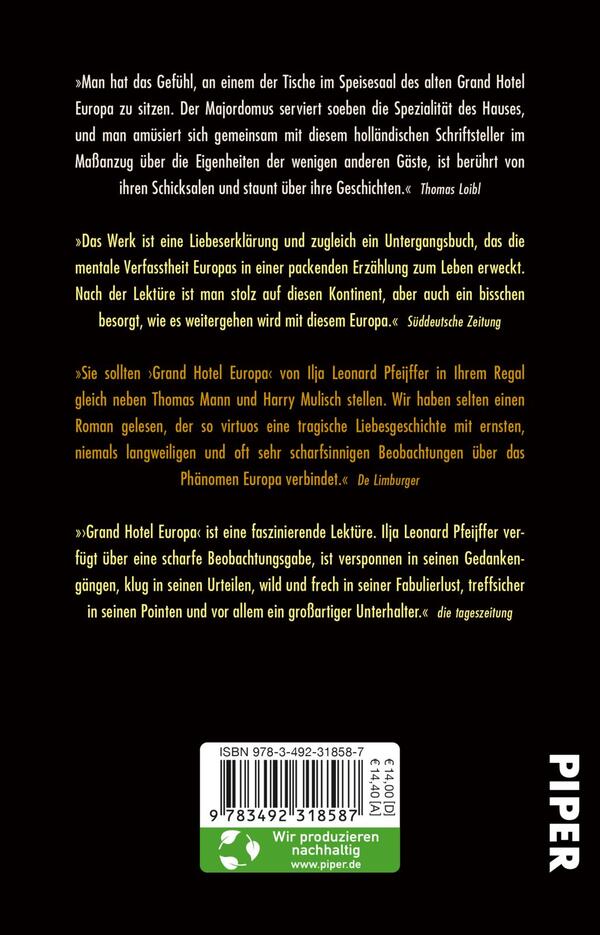

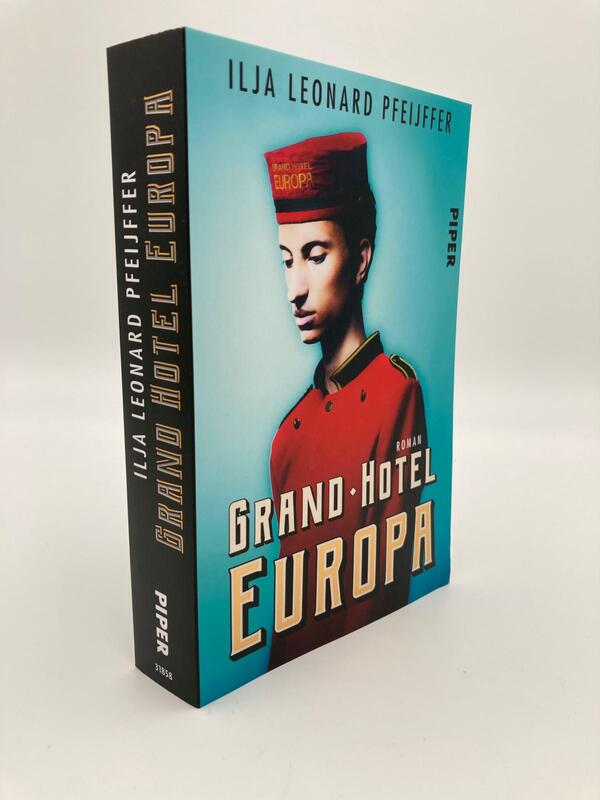

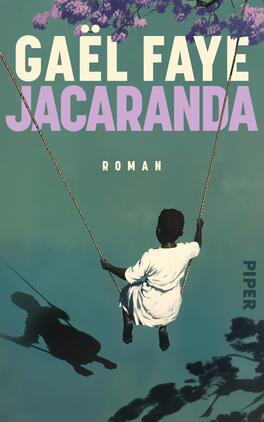

Produktbilder zum Buch

Grand Hotel Europa

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Grand Hotel Europa einen Sog entwickelt, dem man sich nur schwer entziehen kann. Durch die unterschiedlichen Ebenen des Romans ist man als Leser*in nicht nur an der Liebesgeschichte zwischen Clio und Ilja interessiert, sondern auch an den Stammgästen des Grand Hotels und den unterschiedlichen geografischen Stationen wie Venedig, Skopje und Malta. Nicht zuletzt findet in dem Roman auch eine (fiktive) Jagd nach den letzten Kunsthistorischen Geheimnissen des Kontinents statt.

lieschenradieschen-reistBeschreibung

„Mit ›Grand Hotel Europa‹ hat der Niederländer Ilja Leonard Pfeijffer einen europäischen Gesellschaftsroman geschrieben, voller Ironie und Witz.“ Welt am Sonntag

Ein junger Page, Abdul, empfängt den Schriftsteller auf den Marmorstufen des Eingangsportals, über dem in goldenen Lettern der Name "Grand Hotel Europa" zu lesen ist. Sie rauchen eine erste Zigarette und kommen miteinander ins Gespräch. Der Schriftsteller spricht von Venedig und von Clio, seiner großen Liebe, die ihn verlassen hat. Nun ist er hier, bezieht sein Zimmer in diesem geheimnisvollen Hotel, und während er die eleganten Gäste…

„Mit ›Grand Hotel Europa‹ hat der Niederländer Ilja Leonard Pfeijffer einen europäischen Gesellschaftsroman geschrieben, voller Ironie und Witz.“ Welt am Sonntag

Ein junger Page, Abdul, empfängt den Schriftsteller auf den Marmorstufen des Eingangsportals, über dem in goldenen Lettern der Name "Grand Hotel Europa" zu lesen ist. Sie rauchen eine erste Zigarette und kommen miteinander ins Gespräch. Der Schriftsteller spricht von Venedig und von Clio, seiner großen Liebe, die ihn verlassen hat. Nun ist er hier, bezieht sein Zimmer in diesem geheimnisvollen Hotel, und während er die eleganten Gäste kennenlernt, fragt er sich, wie er Clio zurückgewinnen kann. - "Grand Hotel Europa" erzählt von einem alten Kontinent, auf dem vor lauter Geschichte kein Raum für die Zukunft ist und die einzige Perspektive der Tourismus. Es ist ein Roman über unsere europäische Identität und die Nostalgie am Ende einer Ära.

„Das Werk ist eine Liebeserklärung und zugleich ein Untergangsbuch, das die mentale Verfasstheit Europas in einer packenden Erzählung zum Leben erweckt. Nach der Lektüre ist man stolz auf diesen Kontinent, aber auch ein bisschen besorgt, wie es weitergehen wird mit diesem Europa.“ Süddeutsche Zeitung

„Man hat das Gefühl, an einem der Tische im Speisesaal des alten Grand Hotel Europa zu sitzen. Der Majordomus serviert soeben die Spezialität des Hauses, und man amüsiert sich gemeinsam mit diesem holländischen Schriftsteller im Maßanzug über die Eigenheiten der wenigen anderen Gäste, ist berührt von ihren Schicksalen und staunt über ihre Geschichten.“ Thomas Loibl

„Ein europäischer Gesellschaftsroman voller Ironie und Witz“ Welt am Sonntag

Über Ilja Leonard Pfeijffer

Aus „Grand Hotel Europa“

Kapitel Eins

Die Aufgabe

1

Der erste Mensch, den ich nach längerer Zeit sprach, war, abgesehen vom mürrischen Taxifahrer, mit dem ich am Anfang und Ende der Fahrt einige knappe Worte gewechselt hatte, ein magerer, dunkler junger Mann in der nostalgischen roten Livree eines Piccolo. Schon von Weitem sah ich ihn, während das Taxi zwischen den Platanen knirschend auf das Ende der langen Kiesauffahrt zufuhr, auf den von korinthischen Säulen eingerahmten Marmorstufen der Freitreppe zum Eingangsportal sitzen, über dem in Goldbuchstaben der Name Grand Hotel Europa stand. Er [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

Es wird viel reflektiert und philosophiert, Gedanken werden hin- und hergewälzt, zu Europa und dem Rest der Welt, zum Tourismus, zur Einwanderung, zur Flüchtlingsfrage.

LetteraturaDer Autor entführt den Leser in eine spannende Geschichte, von der man gar nicht genug bekommen kann. Es passieren so viele spannende und interessante Sachen, dass ich wirklich wie gefesselt an das Buch war und es kaum aus der Hand legen konnte.

Elis BüchereckeGrand Hotel Europa einen Sog entwickelt, dem man sich nur schwer entziehen kann. Durch die unterschiedlichen Ebenen des Romans ist man als Leser*in nicht nur an der Liebesgeschichte zwischen Clio und Ilja interessiert, sondern auch an den Stammgästen des Grand Hotels und den unterschiedlichen geografischen Stationen wie Venedig, Skopje und Malta. Nicht zuletzt findet in dem Roman auch eine (fiktive) Jagd nach den letzten Kunsthistorischen Geheimnissen des Kontinents statt.

lieschenradieschen-reist„Man sollte die Geschichte Europas neu schreiben“, bemerkt der Erzähler in Ilja Leonard Pfeijffers Grand Hotel Europa, und zwar als Geschichte der Sehnsucht nach Geschichte. Abdul hingegen, der als Piccolo in eben jenem geschichtsversessenen Grandhotel arbeitet, findet die Zukunft wichtiger als die Vergangenheit, weil die sich erst einstellen müsse und dadurch noch beeinflussbar sei.

Das Europa, dem Ilja Leonard Pfeijffer in seinem Roman den Spiegel vorhält, ist so voll von Geschichte, dass es darin mitunter wenig Platz für die Zukunft zu geben scheint.

Genau daran könnte die Gegenwart gerade etwas ändern. Denn Zeit, so räsonniert Pfeijffers Ich-Erzähler, "existiert nur aufgrund von Entscheidungsmöglichkeiten. Entscheidungsmöglichkeiten gibt es nur, wenn es Alternativen gibt, und Alternativen nur, weil wir eine Zukunft kennen. Die Zukunft aber gibt es nur, weil eine Vergangenheit existiert, die vergessen werden muss. Wenn die Erinnerung an die Vergangenheit zum Traum der Gegenwart wird, dann ist Zukunft überflüssig und ein Anhängsel dessen, was einmal war. Die Zeit verwässert und verdünnt sich, bis sie unbrauchbar wird.“

Felicitas von Lovenberg

Die erste Bewertung schreiben