Bücher von Marie Luise Ritter – Inspirierende Geschichten

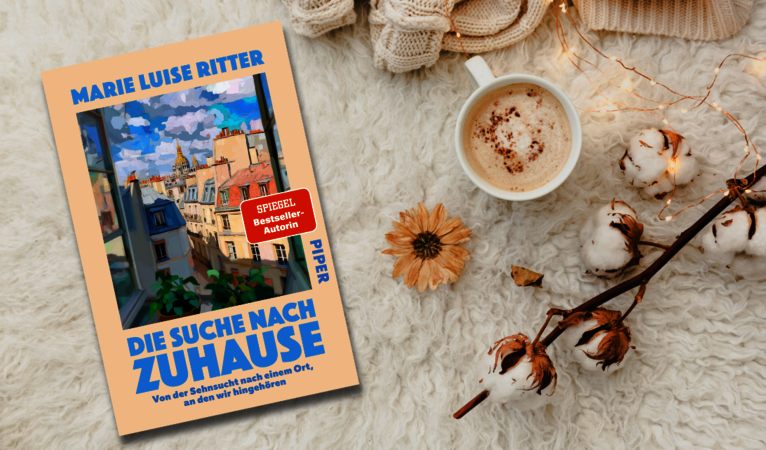

Neues von Bestsellerautorin Marie Luise Ritter: Was ist eigentlich Zuhause? Damit beschäftigt sich die Autorin in ihrem neuen Buch „Die Suche nach Zuhause“.

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Nach dem Erfolg von „Tinder Stories: Ein Jahr voller Dates“ das neue, überraschende Buch von Influencerin luiseliebt: schonungslos offen und maximal lebensbejahend

Sie hatte sich fest vorgenommen, Single zu bleiben und ihre Freiheit zu genießen. Doch dann traf sie Nick. Und auf einmal war alles anders.

Eine reale Geschichte

Marie Luise Ritter erzählt in Notizen über die Liebe: Von der Liebe zu einer Person, der in Freundschaften, der Liebe zur eigenen Heimat und der Liebe zu sich selbst.

Das Buch umfasst in Episoden und Begegnungen die Hürden und Abenteuern einer jungen Liebe, erzählt über…

Nach dem Erfolg von „Tinder Stories: Ein Jahr voller Dates“ das neue, überraschende Buch von Influencerin luiseliebt: schonungslos offen und maximal lebensbejahend

Sie hatte sich fest vorgenommen, Single zu bleiben und ihre Freiheit zu genießen. Doch dann traf sie Nick. Und auf einmal war alles anders.

Eine reale Geschichte

Marie Luise Ritter erzählt in Notizen über die Liebe: Von der Liebe zu einer Person, der in Freundschaften, der Liebe zur eigenen Heimat und der Liebe zu sich selbst.

Das Buch umfasst in Episoden und Begegnungen die Hürden und Abenteuern einer jungen Liebe, erzählt über Freundschaft, Vertrauen, Trauer und Versagen vor dem bunten Gesicht der unbeständigen Großstadt Berlin. Marie Luise Ritter bespricht, wie man sich in einer Partnerschaft öffnet, wenn man vorher allzu gerne Single war, und wie man findet, wo man wirklich hingehört. Das ist mal melancholisch, mal euphorisch, aber immer voller Lebensfreude: Eine Geschichte zum Wohlfühlen, zum Eintauchen und Sichverlieren, zum Nachdenken und Schwelgen.

„Vom Nichts suchen und Alles finden“. Weil das Leben eine Reise ist, auf der man sich genauso gut verlieren wie wiederfinden kann. Weil die besten Dinge sich abseits des Weges ergeben, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Süße Spontanbegegnungen, ein Sommer-Roadtrip mit dem Bulli durch Frankreich, unerwartete Gespräche, die Bar voller Einheimischer auf Reisen, wenn man den Stadtplan wegpackt, und sich einfach treiben lässt. Um von den verschiedensten Menschen über das Leben zu lernen: Von der Rentner-Freundin, vom Wandergesellen im Zug, durch die älteren Damen beim Italiener, beim Vorlesen im Altenheim.

„Vom Nichts suchen und Alles finden“ erzählt hoffnungsvoll vom Loslassen alter Ideen und festgesetzter Muster, vom Zulaufen auf neue Abenteuer. Und von der Liebe. Vor allem von der Liebe.

Playlist

Crow von Bear’s Den

Forever Young von Alphaville

Denmark von Jules Ahoi

Untold von Ry X

Summer of ’69 von Bryan Adams

Wonderwall von Oasis

Heaven von Bryan Adams

Still von AVEC

Cold as Ice von Foreigner

3 Millionen von Bosse

I Was Made for Lovin’ You von KISS

Listen to Your Heart von Roxette

Away from Me von Moglii

Depth over Distance von Ben Howard

Cry to Me von Solomon Burke

Lifetimes von Oh Wonder

Best Fake Smile von James Bay

All My Friends von Dermot Kennedy

This Is Letting Go von Rise Against

I Wanna Dance with Somebody von Whitney Houston

Friday I’m in Love von The Cure

[...]

Neues von Bestsellerautorin Marie Luise Ritter: Was ist eigentlich Zuhause? Damit beschäftigt sich die Autorin in ihrem neuen Buch „Die Suche nach Zuhause“.

weitere Infos

Marie Luise Ritter über ihr neues Buch

„Ich genieße das Gewicht von seinem Arm auf meiner Hüfte, als ich in der gleißenden Morgensonne aufwache. Die Vorhänge sind nur halb zugezogen, das Fenster über uns angekippt. Der Himmel drängt sich strahlend blau in die nackten, weißen Wände rund um unser Pensionsbett. Er riecht gut, hat seine Beine mit meinen verknotet und sein Kinn auf meiner Schulter abgelegt. Ich liege auf dem Rücken, den Blick zwischen Fenster und Decke irgendwo auf einem Punkt an der Raufasertapete verloren. Durch die Sonne in meinem Gesicht sehe ich alles nur in Umrissen. Der Abend davor ist dagegen glasklar. Ich schließe die Augen …“

Das Buch beginnt genau da, wo „Tinder Stories: Ein Jahr voller Dates“ aufhört. In kurzen Notizen habe ich das Jahr danach immer wieder festgehalten. Das ist mal rau, mal melancholisch, mal voller Lebensfreude. Es geht um meine Beziehung zur Liebe, um Liebe in Freundschaften, um die Liebe zu sich selbst — und wie sich genau diese Stück für Stück entwickelt.

Wovon handelt „Vom Nichts suchen und Alles finden?“

Ich schreibe über Liebe in der Großstadt, über meine Freundinnen und mich. Über Erlebnisse auf Reisen, süße Spontanbegegnungen in Hostels und Zügen, über meine Freundschaft mit einer älteren Dame. Ich schreibe über Verluste und übers Trauern, über das Scheitern vor großen Zielen und darüber, nach welcher Liebe wir eigentlich wirklich im Leben suchen.

Für wen ist das Buch etwas?

Für jeden, der eine schöne Reise vor sich oder gerade Liebeskummer hat, mal auf andere Gedanken kommen möchte oder einfach Lust auf ne Dosis Lebens Inspiration verpackt in schönen Sätzen hat. Für jeden, der sich in eine Geschichte voller Gedanken über die Liebe fallen lassen will, die zum Schwelgen und zum Nachdenken bringt. Und für jeden, der auf der Suche nach etwas ist — einer Beziehung, intensiven Freundschaften, einer neuen Heimat oder der großen Liebe.

Bewertungen

Vom nichts suchen und alles finden

Einfach wunderschön! Liebe, Freundschaft und einfach das Leben! Mega sympathische Autorin, verändert den Blick auf’s Leben. Während des Lesens die Spannung wie es weiter geht und doch ein weinendes Auge, je näher man dem Ende kommt! Eine absolute Herzensempfehlung!

Berührend, zum Nachdenken und Mitfühlen

Nachdem ich bereits begeistert von Tinder Stories war und auch sonst die Beiträge von Marie Luise auf ihrem Blog und Instagram wunderschön finde, habe ich auch direkt die “Fortsetzung“ vorbestellt und wurde nicht enttäuscht. Luise nutzt eine besondere, berührende Sprache die einen jeden Satz fühl…

Nachdem ich bereits begeistert von Tinder Stories war und auch sonst die Beiträge von Marie Luise auf ihrem Blog und Instagram wunderschön finde, habe ich auch direkt die “Fortsetzung“ vorbestellt und wurde nicht enttäuscht. Luise nutzt eine besondere, berührende Sprache die einen jeden Satz fühlen lässt! Danke für dieses Bücher-Highlight in 2020 ❤