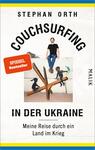

Couchsurfing in Russland - eBook-Ausgabe

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Wer schrille russische Charaktere kennenlernen, den russischen Fahrstil hautnah erleben, etwas über die russische Geschichte und russische Empfindsamkeiten und etwas darüber erfahren möchte, wodurch sich der Wodkarausch von ›anderen Räuschen‹ unterscheidet, dem ist das Buch ›Couchsurfing in Russland‹ wärmstens ans Herz zu legen.“

russland.newsBeschreibung

Das erste Russland-Buch ohne Bären und Balalaikas!

Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt.

Ein wilder Streifzug durch ein Land, das auf der Suche nach sich selbst ist.

»Stephan Orth versteht es hervorragend,…

Das erste Russland-Buch ohne Bären und Balalaikas!

Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt.

Ein wilder Streifzug durch ein Land, das auf der Suche nach sich selbst ist.

„Stephan Orth versteht es hervorragend, Land und Leute für den Leser lebendig werden zu lassen.“ Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Abseits des Mainstreams: ein Journalist mit einem Faible für „Länder mit einem schlechten Ruf“

Der Journalist und SPIEGEL-Bestsellerautor Stephan Orth bereist am liebsten Gegenden, in die sich andere Touristen nicht so schnell verlaufen: Länder abseits des Mainstreams oder gefährliche Zonen.. In der gleichen Reihe sind „Couchsurfing in Saudi-Arabien“, „Couchsurfing im Iran“ und „Couchsurfing im Iran“ erschienen.

Medien zu „Couchsurfing in Russland“

Über Stephan Orth

Aus „Couchsurfing in Russland“

Angekommen

Hinter der Absperrung geht es 500 Meter in die Tiefe, wir stehen am Rand eines riesigen Kraters. „Willkommen am Arschloch der Welt!“, ruft die Leiterin der Dezernate Kultur und Jugend der Stadtverwaltung. Sie hält ihr Handy hoch, um ein paar Selfies unserer kleinen Gruppe zu knipsen. Lächeln. Klick. Victory-Zeichen. Klick. Arme hochreißen, „Ein bisschen näher zusammen!“. Klick. „Und jetzt alle richtig bescheuert gucken!“ Klickklickklick. Wie Teenager am Schloss Neuschwanstein oder am Roten Platz.

Die Luft riecht nach Schwefel und verbranntem Holz, die [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Stephan Orth beschreibt seine Erlebnisse und die gemachten Erfahrungen sehr genau. Sein ganz persönlicher Stil und seine außergewöhnliche Fähigkeit, auch Widrigkeiten mit einer Leichtigkeit zu schildern und alles mit einem feinen Humor wiederzugeben, machen den Reisebericht zu einem lesenswerten Vergnügen für jedermann.“

reisebuch.de„Orth schafft es mit seinem etwas unüblichem Reisebericht ein sehr authentisches und informatives Bild Russlands zu zeichnen. Mit einem Augenzwinkern erzählt er sehr liebevoll von seinen Begegnungen, ohne die Menschen dabei ins Lächerliche zu ziehen. Er lacht nicht über die Menschen und ihre Situation, er lacht mit ihnen. Bei allem Humor kommt dabei auch das Informative nicht zu kurz.“

londonparismailandbla.wordpress.com„Stephan Orth gelingt dabei das Kunststück, humorvoll zu schreiben und sich doch niemals über seine Gastgeber und Begleiter lustig zu machen. Ein außergewöhnliches Reisebuch voller Respekt und Interesse für das erkundete Land, abgerundet durch eine Reihe schaurig-schöner Fotos, lexikalischer Einträge und Verweisen zu schrägen Videos. (...) Große Empfehlung!“

haubentauchers.blogspot.de„Orth zeigt ein bunteres, individuelleres Russland als die Nachrichten, ohne dabei unkritisch zu bleiben. Wie schon im Vorgänger ›Couchsurfing im Iran‹ lässt er sich überraschen.“

Zevener Zeitung„Ein spannendes, sehr unterhaltsames, sehr informatives Buch.“

WDR 5 "Redezeit"„Manches andere ist nur kurios, nicht jede Anekdote erklärt irgend etwas. Das ist eine Qualität von ›Couchsurfing in Russland‹. Es ist ein politisches Reisebuch, aber eben vor allem ein Reisebuch. Orth verweigert sich Verallgemeinerungen, er schließt nie unzulässig aufs große Ganze. Und doch ergibt sich ein Bild.“

Süddeutsche Zeitung„Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt.“

Sommersprossen - das Reise-Ideen-Magazin„In diesem humorvollen, informativen, direkten und spannenden Schreibstil verfasst Stephan Orth sein neuestes Buch ›Couchsurfing in Russland - wie ich fast zum Putin-Versteher wurde‹.“

Shine - ein Reisemagazin„In seinem neuen Buch ›Couchsurfing in Russland: Wie ich fast zum Putin-Versteher wurde‹ sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten.“

Reiselust„Ich finde das unerhört spannend, ich würd's vielleicht nicht mehr machen, aber als Reisebericht ist das wirklich toll und weckt Fernweh.“

Radio Berlin 88,8„Mit humorvoll erzählten Anekdoten zeichnet der Journalist ein differenziertes und persönliches Bild von Russland.“

Pinneberger Tageblatt„Amüsant und informativ.“

OÖ Nachrichten„Authentizität gewinnt sein humorvoller Reisebericht dadurch, dass er sich bei fremden Russen einquartiert, an deren Leben teilnimmt und jeden Unsinn mitmacht, statt die allzu bekannten Sehenswürdigkeiten abzuklappern.“

Nürnberger Zeitung»Wie schon im Vorgänger ›Couchsurfing im Iran‹ lässt er sich überraschen. Er streut Wahrheiten („Mit dem Satz ›Das ist Russland‹ lassen sich viele Dinge erklären“) und ein Alphabet russischer Besonderheiten ein („Putin-Kalender“) und sammelt beim ›Flirten für Profis‹ noch einen literarischen Pluspunkt.«

Nordsee-Zeitung„In seinem Buch beschreibt Stephan Orth nicht nur merkwürdige Bräuche und unbekannte Gegenden, sondern vor allem auch seine Gastgeber. (...) Und doch klingt fast in jeder Zeile eine fast emphatische Sympathie für dieses Land durch, in dem die Menschen Meister im Improvisieren sind und auch unter widrigen Umständen die Tugend der Gastfreundschaft hochhalten.“

Neue Westfälische„Ein Reisebericht, wie er ungewöhnlicher nicht sein kann. Und genau deswegen ist er lesenswert.“

Neue Westfälische„Ein fantastisches Buch und eine grandiose Lesung.“

Münchner Merkur„Stephan Orth ist Deutschlands bekanntester Couchsurfer (…) mehr als 30 Länder hat er bereist. Für sein neues Buch ›Couchsurfing in Russland‹ ist er 10 Wochen lang von Couch zu Couch gereist.“

MDR um 4„Über seine Abenteuer hat er ein mitreißendes Buch geschrieben, dass Lust macht auf ein Land mit und auch abseits von Putin.“

Kleine Zeitung (A)„Orth ist ein wunderbares Porträt des Landes gelungen, fernab von Putin und Politik. (...) In einer Zeit, in der sich der Westen und Russland immer mehr entfremden, werden Bücher, wie das von Stephan Orth, umso wichtiger.“

Donau-Kurier„Lohnt sich!“

Die ZEIT - Campus„Der Autor verschweigt weder Probleme noch Propaganda. Tatsächlich schafft es Orth auf unterhaltsame Art, in seinem Buch ein Bild von Russland zu zeichnen, das frei von Stereotypen und den üblichen Klischees ist.“

Berliner Morgenpost„Über all das schreibt der ehemalige ›Spiegel‹-Redakteur Orth witzig geschliffen und dokumentiert mit Fotos die Authentizität seiner Begegnungen. Ein unterhaltsamer Einblick in ein hierzulande wenig bekanntes Land.“

(CH) Berner Zeitung„Wer schrille russische Charaktere kennenlernen, den russischen Fahrstil hautnah erleben, etwas über die russische Geschichte und russische Empfindsamkeiten und etwas darüber erfahren möchte, wodurch sich der Wodkarausch von ›anderen Räuschen‹ unterscheidet, dem ist das Buch ›Couchsurfing in Russland‹ wärmstens ans Herz zu legen.“

russland.news

Bewertungen

Interessante Einblicke und gute Unterhaltung

Wie schon das Buch "Couchsurfing im Iran" konnte mich auch das neue Werk von Stephan Orth überzeugen. Die Karte war ein sehr hilfreiches Mittel, so dass man immer gut die Route nachverfolgen konnte. Mit Witz beschreibt der Autor seine Reise in das gerade von Deutschen doch sehr zwiespälti…

Wie schon das Buch "Couchsurfing im Iran" konnte mich auch das neue Werk von Stephan Orth überzeugen. Die Karte war ein sehr hilfreiches Mittel, so dass man immer gut die Route nachverfolgen konnte. Mit Witz beschreibt der Autor seine Reise in das gerade von Deutschen doch sehr zwiespältig gesehene Land und die vielen Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen und auch die Unterkünfte, die er erhält, machen das Buch wirklich zu etwas Besonderem. Sehr gut fand ich hier auch wieder die kleinen Informationskästchen zu ganz unterschiedlichen Eigenheiten oder aber Begriffen. Einblicke in den Alltag, die Kultur, aber auch in politische Ansichten. Sehr empfehlenswert, um mit so einigen Vorurteilen aufzuräumen und Einblicke in das uns oftmals so unbekannte Russland zu erhalten.