Classic Krakauer - eBook-Ausgabe

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Krakauer schreibt schnörkellose, extrem detailgenaue Reportagen, deren Spannung von Anfang bis zu Ende anhält.“

trendBeschreibung

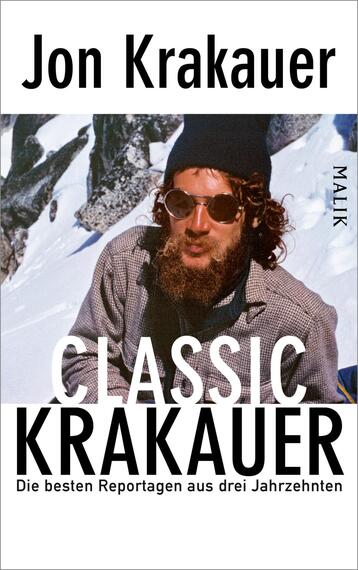

Er gehört zur Crème de la Crème des investigativen Journalismus in Amerika – der Bestsellerautor Jon Krakauer schrieb zahlreiche Reportagen und Essays für Magazine wie The New Yorker, Outside oder das Smithsonian. Dieser Band vereint neun dieser packenden Storys und offenbart das breite Spektrum seiner einzigartigen Berichterstattung. Krakauer versetzt uns in atemberaubende und faszinierende Situationen: in eine dramatische Lawinenkatastrophe am Everest, an den Ort eines drohenden Vulkanausbruchs oder in eine Höhle in Mexiko, in der Bedingungen wie auf dem Mars herrschen. Blendend recherchiert…

Er gehört zur Crème de la Crème des investigativen Journalismus in Amerika – der Bestsellerautor Jon Krakauer schrieb zahlreiche Reportagen und Essays für Magazine wie The New Yorker, Outside oder das Smithsonian. Dieser Band vereint neun dieser packenden Storys und offenbart das breite Spektrum seiner einzigartigen Berichterstattung. Krakauer versetzt uns in atemberaubende und faszinierende Situationen: in eine dramatische Lawinenkatastrophe am Everest, an den Ort eines drohenden Vulkanausbruchs oder in eine Höhle in Mexiko, in der Bedingungen wie auf dem Mars herrschen. Blendend recherchiert und von mitreißender Lebendigkeit zeugt diese Sammlung von Krakauers Liebe zu wilder Natur und seiner unermüdlichen Suche nach der Wahrheit.

Über Jon Krakauer

Aus „Classic Krakauer“

Einleitung

Meine literarische Karriere begann ich Anfang der 1980er-Jahre als freiberuflicher Autor für die Zeitschriften Outside, Rolling Stone, Smithsonian und eine illustre Mischung weiterer, weniger bekannter Publikationen. Um meine Miete zahlen zu können, musste ich dreißig bis vierzig Aufträge im Jahr ergattern, und das meiste, was ich schrieb, war ziemlicher Schrott. Immerhin gelang es mir, damit ein mageres Auskommen zu finden, und bei der Gelegenheit lernte ich mein Handwerk. Im Jahr 1990 stellte ein kleiner, unabhängiger Verleger ein Dutzend kürzerer [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Jon Kraukauer gehört noch einer Journalistengeneration an, die hinaus in die Welt ging, um etwas zu erleben und darüber zu schreiben. Das merkt man seinen Reportagen an. Das macht sie so authentisch.“

Schwäbische Zeitung„Gründlich recherchiert, nah dran.“

Ruhr Nachrichten„Krakauer wagt sich in seinen Reportagen in Bereiche vor, die keine Heldengeschichten hervorbringen. Er ist ein Könner seines Fachs. Wie er dazu geworden ist, lässt sich in Classic Krakauer … nachlesen. Es ist ein Blick in Krakauers Werkstatt, der zeigt, dass kein Meister vom Himmel fällt.“

Profil„vorbildlich recherchiert und lebendig geschrieben erzeugt ›Classic Krakauer‹ eine Spannung, die den Leser bis zum Schluss in ihren Bann zieht.“

Lübecker Nachrichten„Krakauer schreibt schnörkellose, extrem detailgenaue Reportagen, deren Spannung von Anfang bis zu Ende anhält.“

trendEinleitung

Mark Foos letzter Ritt

Leben unter dem Vulkan

Tod und Wut am Everest

Abstieg zum Mars

Nach dem Sturz

Tore zur Arktis

Zu Tode geliebt

Fred Beckey: Immer noch auf Tour

Das Leid annehmen

Die erste Bewertung schreiben