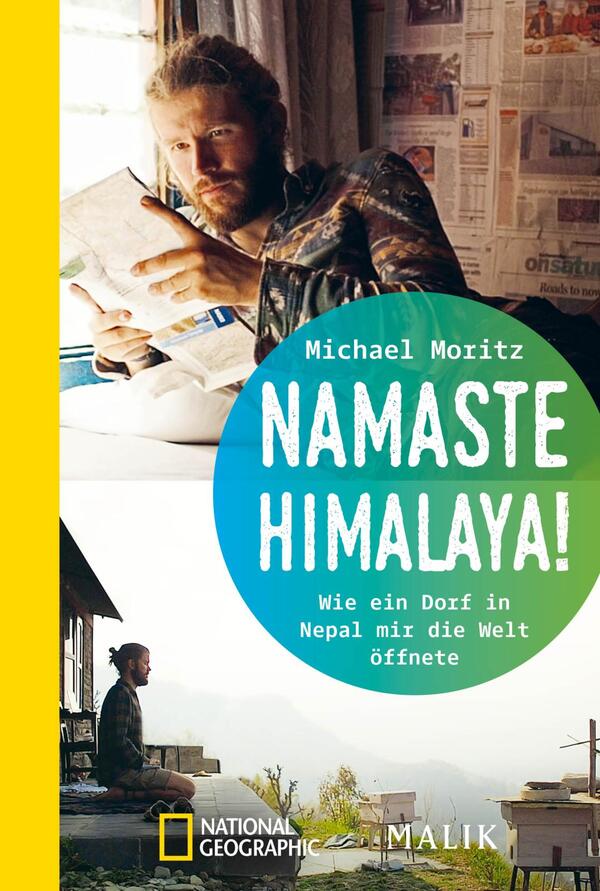

Produktbilder zum Buch

Namaste Himalaya!

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Beschreibung

Gestrandet im Himalaya – wie die innere Reise beginnt, wenn die äußere Reise zum Stillstand kommt

Treffpunkt Himalaya: Hierhin ist der sorglose Weltenbummler Michael gekommen, um seine Reisebekanntschaft Anna wiederzusehen. Monate sind seit ihrer letzten Begegnung vergangen – Monate, in denen Michael Tausende Kilometer immer auf dem Landweg unterwegs war, in China im Kloster gelebt und in Myanmar Waisenkinder unterrichtet hat. Jetzt wollen die beiden Seelenverwandten beim gemeinsamen Trekking herausfinden, ob ihre Beziehung Bestand hat. Pläne sind seit Langem schon geschmiedet, eine Wanderung…

Gestrandet im Himalaya – wie die innere Reise beginnt, wenn die äußere Reise zum Stillstand kommt

Treffpunkt Himalaya: Hierhin ist der sorglose Weltenbummler Michael gekommen, um seine Reisebekanntschaft Anna wiederzusehen. Monate sind seit ihrer letzten Begegnung vergangen – Monate, in denen Michael Tausende Kilometer immer auf dem Landweg unterwegs war, in China im Kloster gelebt und in Myanmar Waisenkinder unterrichtet hat. Jetzt wollen die beiden Seelenverwandten beim gemeinsamen Trekking herausfinden, ob ihre Beziehung Bestand hat. Pläne sind seit Langem schon geschmiedet, eine Wanderung rund um die Annapurna steht auf dem Programm, die Visa für Indien und Pakistan haben sie bereits in der Tasche. Doch dann überrascht der Lockdown die beiden in Nepal. Als die Polizei die Städte abriegelt, fliehen Michael und Anna in einer überstürzten Fahrt mit dem Motorroller in ein kleines Bergdorf. Dort, zu Füßen der Achttausender, finden sie Zuflucht und ein Wellblech über dem Kopf.

Vom Weg abkommen, um den Weg zu finden: Ein mitreißender Bericht darüber, was passieren kann, wenn man sich auf das Unabänderliche einlässt.

Zunächst haben sie sich nicht viel zu sagen, und im Dorf steht man den Reisenden zunächst ablehnend gegenüber. Dann werden Bettler, Verkäufer und Bergführer zu Nachbarn. Die Nahrung wird knapp, der Hunger zieht ein. Alle müssen aufs Feld, Reis anbauen. Sie teilen Linsen, helfen beim Bau eines Stalls für den Ochsen, lachen über ihre Ungeschicklichkeit und überleben ein schreckliches Unwetter, bei dem Erdrutsche eine Nachbarsfamilie in den Tod reißen. Sie erhalten Einblicke in das Leben einfacher Familien und kommen den Menschen und ihren Einzelschicksalen nah. Dabei wandeln die beiden sich: von Travellern auf ihrem Trip um die Welt, von verunsicherten, in der Fremde Gestrandeten hin zu Schülern einer naturverbundenen, sich in Akzeptanz übenden Lebensphilosophie.

Immer mehr verlagert sich der Fokus von sich selbst auf die Schicksalsgemeinschaft, bei der sie gestrandet sind und deren Teil sie werden. Dabei finden die beiden bislang ungebundenen Eigenbrötler nicht nur echte Freunde, sondern auch die Liebe zueinander.

„Wer eine Weltreise und dabei nicht nur egoistische Motive im Sinn hat, ist gut beraten mit diesem Buch.“ SZ

„Moritz ist ein ebenso fesselndes und unterhaltsames wie lehrreiches Buch über Nepal, aber auch über Freiheit, Familie, Armut, Altern und harte Arbeit gelungen.“ travelwithoutmoving.de

Über Michael Moritz

Aus „Namaste Himalaya!“

Prolog

7. Februar 2020, an der Grenze zwischen Myanmar und Indien

Ein trockenes Kratzen zieht durch meinen Hals. Ich unterdrücke den Hustenreiz und halte die Luft für einige Sekunden an. Sollte der Grenzsoldat mit dem Maschinengewehr merken, dass ich krank bin, wird er mich erst gar nicht nach Indien reinlassen. Es fühlt sich in diesem Moment schrecklich an, aber ich muss mir meinen Wunsch erfüllen. Ich muss weiter ins nächste Land, um dem Himalaya und somit auch dem Wiedersehen mit Anna einen Schritt näher zu kommen. Doch seit ich mich als Freiwilligenarbeiter in [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Prolog

Mit dem Kompass Richtung Ferne

Happy Holi – Wir wollen uns gesund feiern

Auf der Flucht

Ein Wellblech über dem Kopf

Namaste Corona

Tag der Entscheidung

Unser Nachbar, der Bettler

Vom Weg abkommen, um den Weg zu finden

Unser Platz in der Kastenwelt

Leben und überleben lassen

Meine Wünsche, deine Wünsche

Wo die Götter zu Hause sind

Meine Reise zu dir

Epilog

Die erste Bewertung schreiben