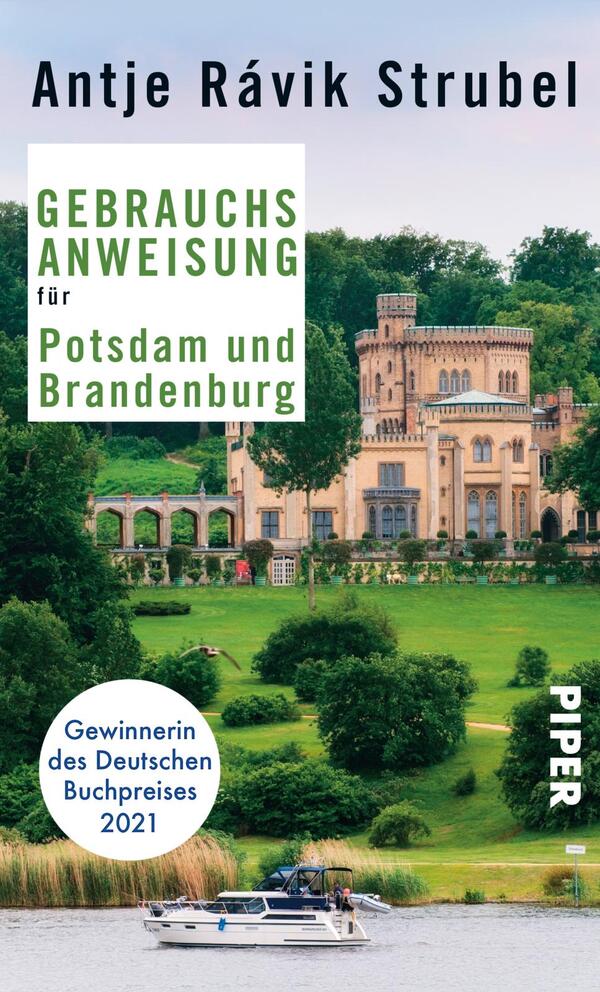

Produktbilder zum Buch

Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„...humorvoll und kurzweilig.“

Potsdamer Neueste NachrichtenBeschreibung

Potsdam - ein ideales Ausflugsziel: Nach Jahren in New York und Berlin ist Antje Rávic Strubel in ihre Geburtsstadt Potsdam heimgekehrt. In ihrer heiterkritischen Hommage erzählt sie vom Leben zwischen Lausitz und Stechlin, zwischen Schorfheide, Sanssouci und Spreewald, Havelland und Hohem Fläming.

Von Lüchen und Brüchen, Wölfen und dem „märkischen Amazonas“. Von Brechts, Kleists und Fontanes Spuren sowie dem Einfluss holländischer Architekten. Vom Siegeszug des Sanddorns und dem Mythos des Beelitzer Spargels. Von Luxusvillen am See oder der Frage, wem das Ufer wirklich gehört. Vom Alltag im…

Potsdam - ein ideales Ausflugsziel: Nach Jahren in New York und Berlin ist Antje Rávic Strubel in ihre Geburtsstadt Potsdam heimgekehrt. In ihrer heiterkritischen Hommage erzählt sie vom Leben zwischen Lausitz und Stechlin, zwischen Schorfheide, Sanssouci und Spreewald, Havelland und Hohem Fläming.

Von Lüchen und Brüchen, Wölfen und dem „märkischen Amazonas“. Von Brechts, Kleists und Fontanes Spuren sowie dem Einfluss holländischer Architekten. Vom Siegeszug des Sanddorns und dem Mythos des Beelitzer Spargels. Von Luxusvillen am See oder der Frage, wem das Ufer wirklich gehört. Vom Alltag im Künstlerviertel Babelsberg. Von tropischen Inseln und anderen Spaßbädern. Von landestypischem Humor, der Bedeutung der Kreissäge und den Vorzügen brandenburgischer Wortkargheit.

Über Antje Rávik Strubel

Aus „Gebrauchsanweisung für Potsdam und Brandenburg“

Preußen und Märker

Märkische Heide, märkischer Sand

Sind des Märkers Freude, sind sein Heimatland.

Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,

Hoch über dunkle Kiefernwälder, Heil dir mein Brandenburger Land.

(Lied vom Roten Adler, 1923, Gustav Büchsenschütz)

Machen Sie sich keine Illusionen: Ich bin kein Fan von Brandenburg. – Ich wurde hier geboren. Ich lebe hier. Das ist alles. Von meiner Geburt bis zu meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich vom Land Brandenburg noch nicht einmal gehört, obwohl ich in der Automobilwerkerstadt Ludwigsfelde am Rand des [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Mit wunderbarem Humor lädt Antje Rávic Strubel, die als Romanautorin deutschlandweit bekannt ist, ein, den Landstrich zwischen Elbe und Oder zu erkunden. (…) Es ist eine Art Brandenburg- Kompendium, das selbst eingeborene Brandenburger, die ihr Bundesland bestens zu kennen glauben, an dieser oder jener Stelle verblüfft.“

Märkische Allgemeine„Strubels literarischer Reiseführer über Brandenburg ist eine wunderbare, ironische Liebeserklärung an das 'Hamwanich'-Land zwischen Prenzlau und Finsterwalde, Rathenow und Frankfurt an der Oder.“

Emma„Sie weiß wovon sie spricht. Strubel kann herrlich respektlos sein und sie kann seelenvoll schwelgen.“

Die Welt„...humorvoll und kurzweilig.“

Potsdamer Neueste NachrichtenInhalt

Preußen und Märker

Wege und Wasser

Gärtner und Schweiger

Militär und Natur

Großer Stolz und kleine Städte

Der ewige Vorposten

Ran an die Buletten!

Bebauter Raum

Leeres Land

Künstler und Autodidakten

Harte Gegenwart und weiche Eier

Ohne Sorge !

Schlösser und Frauen

Sauna und Tropen

Lausitzer Karnickelsand

Kartoffel, Hering und Gurke

Glossar Brandenburgisch-Deutsch

Nachlese

Bewertungen

Vielen Dank für den Beitrag!