Ein schrecklicher Unfall. Eine anonyme Botschaft. Eine neue Hoffnung – oder tödliche Gefahr?

„Atemberaubend und geheimnisvoll.“

„Exzellent gemachte Spannungsliteratur, ein Pageturner à l'américaine.“ Der Freitag

„Ein Buch, das man nicht mehr aus der Hand legen mag.“ Hamburger Morgenpost

31. Juli 2022

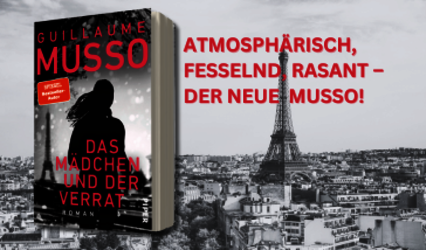

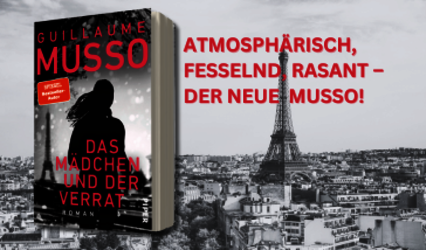

Atmosphärisch, fesselnd, rasant – der neue Musso!

Die Romane des erfolgreichen französischen Autors Guillaume Musso sind internationale Bestseller - Entdecken Sie jetzt den neuen packende Roman vom Bestsellerautor!

18. Oktober 2022

„Seine Romane machen süchtig." Style

Meisterhaft konstruiert, komplexe Charaktere, eine spannende Handlung mit überraschenden Wendungen - auch der neue Roman von Joël Dicker ist ein absoluter Pageturner.