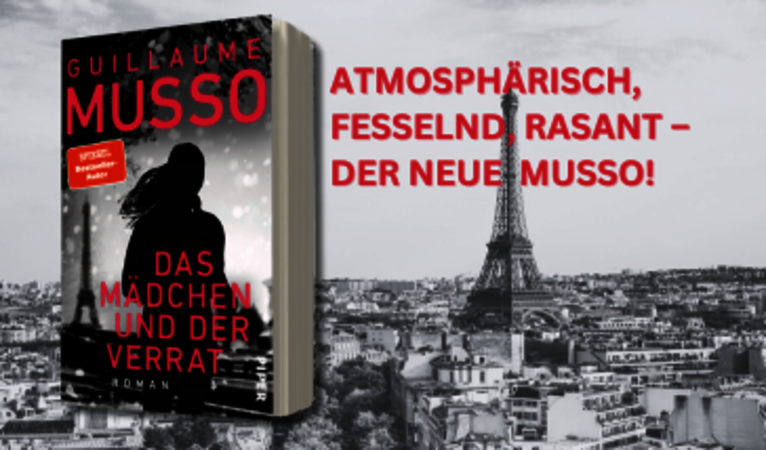

Atmosphärisch, fesselnd, rasant – der neue Musso!

Die Romane des erfolgreichen französischen Autors Guillaume Musso sind internationale Bestseller - Entdecken Sie jetzt den neuen packende Roman vom Bestsellerautor!

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Musso ist einer meiner Lieblingsschriftsteller!“

veraliteraGrenzenlos fantasievoll, endlos vielschichtig: Guillaume Musso hat die außergewöhnlichste Belletristik-Neuerscheinung 2021 geschrieben!

Ein Mädchen verschwindet, eine Mutter steht am Rande des Zusammenbruchs – doch die eigentliche Geschichte schreibt jemand anderes. Dieser Roman ist außergewöhnlich große Literatur.

Eine Geschichte für ein Leben … Jeder Autor ist Herr und Meister über seine Figuren. Doch was passiert, wenn die Konsequenzen jedes geschriebenen Satzes plötzlich ganz real und erschreckend lebensbedrohlich werden?

„Eine Geschichte, die uns verbindet“ von Frankreichs Erfolgsautor…

Grenzenlos fantasievoll, endlos vielschichtig: Guillaume Musso hat die außergewöhnlichste Belletristik-Neuerscheinung 2021 geschrieben!

Ein Mädchen verschwindet, eine Mutter steht am Rande des Zusammenbruchs – doch die eigentliche Geschichte schreibt jemand anderes. Dieser Roman ist außergewöhnlich große Literatur.

Eine Geschichte für ein Leben … Jeder Autor ist Herr und Meister über seine Figuren. Doch was passiert, wenn die Konsequenzen jedes geschriebenen Satzes plötzlich ganz real und erschreckend lebensbedrohlich werden?

„Eine Geschichte, die uns verbindet“ von Frankreichs Erfolgsautor Guillaume Musso hebt den Schleier zwischen Realität und Fiktion nicht nur vorsichtig an. Die außergewöhnliche Erzählung über das Schicksal zweier Literaten reißt diese Grenzen förmlich ein.

Schriftstellerin Flora steht in den USA buchstäblich am Rande des Abgrunds: Nach dem Verschwinden ihrer Tochter keimt in ihr der Verdacht, dass jemand ein Spiel mit ihrem Schicksal spielt. Um die Wahrheit zu erkunden, steigt sie auf ein Dach und tritt immer näher an die Kante.

Auf der anderen Seite der Welt sitzt Erfolgsautor Romain Ozorski in Frankreich wie gelähmt vor seinem Manuskript: Seine Hauptfigur – Mutter, Schriftstellerin, verschwundenes Kind – droht plötzlich, sich mit einem Schritt über die Dachkante umzubringen …

Kein Liebesroman, kein Thriller – und doch alles zusammen. Entdecken Sie das Geheimnis!

Mit unbändiger Fantasie und unkonventionellen Wendungen schraubt sich „Eine Geschichte, die uns verbindet“ zu neuen literarischen Höhen, die nicht nur von der Kritik begeistert aufgenommen wurden. Dieses Buch ist ein eigenes Genre, ein Rätsel der Literatur, ein französischer Roman mit großem internationalem Flair.

So faszinierend wie „Das Papiermädchen“, so spannend wie „Das Mädchen aus Brooklyn“

SPIEGEL-Bestsellerautor Guillaume Musso gilt zurecht als Meister der Raffinesse. Seine zahllosen Leser auf der ganzen Welt folgen begeistert seiner intelligenten Form der Frauenunterhaltung, die Gefahren und Selbstbewusstsein zu dichten Werken mit mehr als Schmöker-Potenzial verwebt.

Die Romane des erfolgreichen französischen Autors Guillaume Musso sind internationale Bestseller - Entdecken Sie jetzt den neuen packende Roman vom Bestsellerautor!

weitere Infos„Musso versteht das Spiel zwischen Fiktion und Realität hier absolut meisterlich und lässt den Leser keine Sekunde zurück… So grandios wurden wir noch nie aufs Glatteis geführt. Großartig!“

pressebuero-m.de„Musso überrascht mit dieser Grenzüberschreitung und vergisst nicht, Kritik an all denen zu üben, die meinen, sie müssten zu allem ihre Meinung sagen und Autoren bashen. Ich wünsche mir mehr von ›freien‹ Geschichten, die sich keine Konventionen unterwerfen, denn das sind genau die, die wir in Erinnerung behalten.“

lesbar-online.blog„Frankreichs sympathisch geerdeter Starautor, der einen Welterfolg an den anderen reiht, hat sich nun selbst übertroffen – in seinem bisher raffiniertesten, bewegendsten und persönlichsten Roman.“

büchermenschen (Hugendubel Magazin)„Ein beeindruckender, vielschichtiger Roman, in dem Fiktion und Realität eng miteinander verwoben sind“

Wochenblatt Lichtenfels„Ein raffiniertes und vielschichtiges Gespinst zwischen Fiktion und Realität“

Westfälische Nachrichten„Eine, wie es so schön heißt, perfekte Urlaubslektüre mit In-einem-Rutsch-durchlesen-Garantie – und Nachhall“

Stern„Verwirrend, spannend, fesselnd“

SR„Ich kann es euch wirklich ans Herz legen und empfehle es euch, wenn ihr einfach ein Buch möchtet, das ihr nicht aus der Hand legen könnt.“

Roxy´s Podcast„Unglaublich fesselnd“

Radio Euroherz„Das ist ein Autor, den ich jedem blindlings ans Herz legen möchte.“

Passau Niederbayern TV "Bücherecke"„Ein clever konzipiertes Verwirrspiel zwischen Traum und Wirklichkeit, Realität und Fiktion.“

Instagram "Niersleser"„Fordernde Auseinandersetzung mit Fiktion und Realität“

Hörzu„Es ist durchaus Mussos Verdienst, in einem wirklich spannenden und bewegenden Roman, auch nicht literaturaffine Leserinnen und Leser dafür empfänglich zu machen.“

(CH) Luzerner Zeitung„Musso ist einer meiner Lieblingsschriftsteller!“

veralitera

Die erste Bewertung schreiben