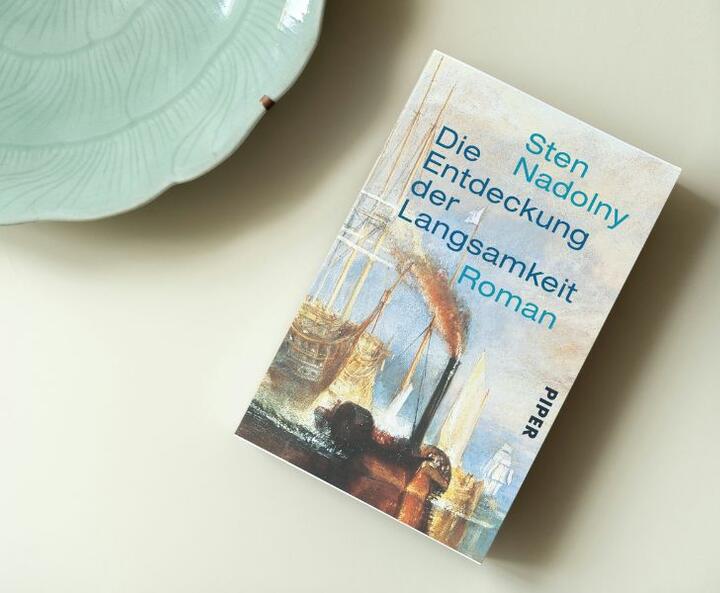

Produktbilder zum Buch

Die Entdeckung der Langsamkeit

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Wieder entdeckt: Was für ein Abenteurer! Die Story des John Franklin fesselt nicht nur, sondern ändert auch Sichtweisen. Dass Schwache sich als stark entpuppen können und Geschwindigkeit nicht alles ist. Sten Nadolny hat sich mit Die Entdeckung der Langsamkeit selbst ein Denkmal gesetzt.“

PlayboyBeschreibung

Seit seiner Kindheit träumt John Franklin davon, zur See zu fahren, obwohl er dafür denkbar ungeeignet ist, denn in allem, was er tut, ist er extrem langsam. Doch was er einmal erfasst hat, vergisst er nicht mehr. Er geht zur Marine und erlebt den Krieg. Insgeheim aber träumt er von friedlichen Fahrten auf See und von der Entdeckung der legendären Nordwestpassage. Als Kommandant eines Schiffes begibt er sich auf die Suche … Sten Nadolnys vielfach preisgekrönter Bestseller ist auf den ersten Blick zugleich ein Seefahrerroman, ein Roman über das Abenteuer und die Sehnsucht danach und ein…

Seit seiner Kindheit träumt John Franklin davon, zur See zu fahren, obwohl er dafür denkbar ungeeignet ist, denn in allem, was er tut, ist er extrem langsam. Doch was er einmal erfasst hat, vergisst er nicht mehr. Er geht zur Marine und erlebt den Krieg. Insgeheim aber träumt er von friedlichen Fahrten auf See und von der Entdeckung der legendären Nordwestpassage. Als Kommandant eines Schiffes begibt er sich auf die Suche … Sten Nadolnys vielfach preisgekrönter Bestseller ist auf den ersten Blick zugleich ein Seefahrerroman, ein Roman über das Abenteuer und die Sehnsucht danach und ein Entwicklungsroman. Doch hat Sten Nadolny die Biografie des englischen Seefahrers und Nordpolforschers John Franklin (1786–1847) zu einer subtilen Studie über die Zeit umgeschrieben.

Medien zu „Die Entdeckung der Langsamkeit“

Über Sten Nadolny

Aus „Die Entdeckung der Langsamkeit“

Erstes Kapitel

Das Dorf

John Franklin war schon zehn Jahre alt und noch immer so langsam, daß er keinen Ball fangen konnte. Er hielt für die anderen die Schnur. Vom tiefsten Ast des Baums reichte sie herüber bis in seine emporgestreckte Hand. Er hielt sie so gut wie der Baum, er senkte den Arm nicht vor dem Ende des Spiels. Als Schnurhalter war er geeignet wie kein anderes Kind in Spilsby oder sogar in Lincolnshire. Aus dem Fenster des Rathauses sah der Schreiber herüber. Sein Blick schien anerkennend.

Vielleicht war in ganz England keiner, der eine Stunde und länger [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Nadolny ist ein Erzähler unvergeßlicher Geschichten.“

Frankfurter Allgemeine ZeitungNadolny und sein John Franklin entdecken die Langsamkeit als menschenfreundliches Prinzip. Man könnte auch sagen: die Bedächtigkeit, den vorsichtigen Umgang mit sich selber und den Dingen.

Die Zeit„Wieder entdeckt: Was für ein Abenteurer! Die Story des John Franklin fesselt nicht nur, sondern ändert auch Sichtweisen. Dass Schwache sich als stark entpuppen können und Geschwindigkeit nicht alles ist. Sten Nadolny hat sich mit Die Entdeckung der Langsamkeit selbst ein Denkmal gesetzt.“

Playboy

Die erste Bewertung schreiben