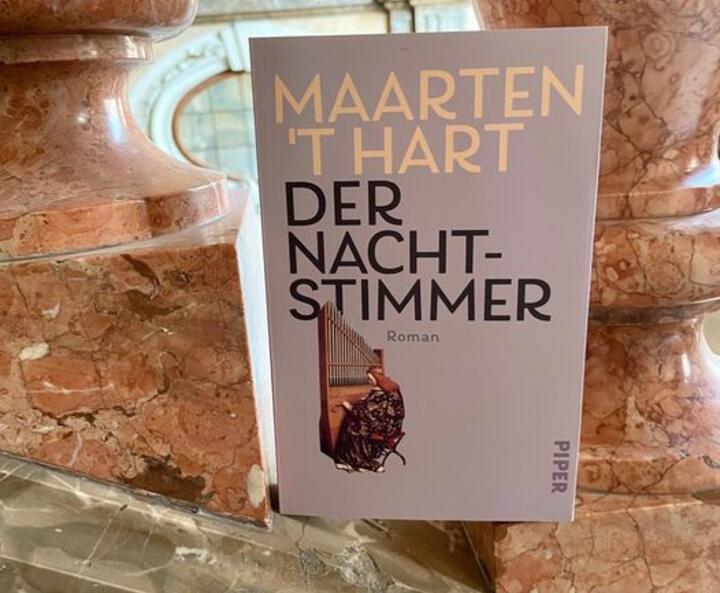

Produktbilder zum Buch

Der Nachtstimmer

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Poetisch-skurriler Roman“

tzBeschreibung

Vom taumelnden Glück eines Sonderlings: „Ein echter Maarten ’t Hart.“ Trouw

Gabriel Pottjewijd ist bestürzt. Er ist nach Südholland gereist, um dort eine der letzten Garrels-Orgeln zu stimmen. Nun aber dröhnt die Schiffswerft, die Ankerketten klirren – und die der Unrast anheimgefallenen Städter machen Gabriel das Leben schwer. Allein die sonderbare Lanna steht ihm beim Stimmen geduldig zur Seite. Bis er anonyme Drohbriefe erhält, die auf ihre kratzbürstige Mutter Gracinha anspielen. Denn die hat schon ganz anderen den Kopf verdreht.

Nach zehn Jahren Abstinenz erscheint nun endlich ein neuer…

Vom taumelnden Glück eines Sonderlings: „Ein echter Maarten ’t Hart.“ Trouw

Gabriel Pottjewijd ist bestürzt. Er ist nach Südholland gereist, um dort eine der letzten Garrels-Orgeln zu stimmen. Nun aber dröhnt die Schiffswerft, die Ankerketten klirren – und die der Unrast anheimgefallenen Städter machen Gabriel das Leben schwer. Allein die sonderbare Lanna steht ihm beim Stimmen geduldig zur Seite. Bis er anonyme Drohbriefe erhält, die auf ihre kratzbürstige Mutter Gracinha anspielen. Denn die hat schon ganz anderen den Kopf verdreht.

Nach zehn Jahren Abstinenz erscheint nun endlich ein neuer Roman des ewig staunenden, ewig zweifelnden Meisters des skurril Poetischen.

„Eine Groteske rund um Religion und Musik, Liebe und Sprache, um die Schrullen und Abgründe der Menschen.“ WAZ

„In was für einem Buch ist man hier bloß gelandet, denkt man, wenn man nach dem Lachanfall wieder Luft kriegt. Und schon geht es weiter, dieses ausufernde Fabulieren, das sich um Dramaturgie, Spannungsökonomie und sonstige Formfragen nicht die Bohne schert.“ Süddeutsche Zeitung

„›Der Nachtstimmer‹ ist schlichtweg wunderbare Literatur aus der Provinz des Menschen, gewürzt mit einer Prise von magischem Realismus und hervorragend übersetzt von Gregor Seferens.“ SWR 2 „Lesenswert“

Über Maarten 't Hart

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Eine Groteske rund um Religion und Musik, Liebe und Sprache, um die Schrullen und Abgründe der Menschen.“

Westdeutsche Allgemeine Zeitung„Der Roman entfaltet eine stille Intensität, durchwebt von Passagen düsterer Poesie und voller leisem Humor.“

WDR 3 „Buchkritik“„In was für einem Buch ist man hier bloß gelandet, denkt man, wenn man nach dem Lachanfall wieder Luft kriegt. Und schon geht es weiter, dieses ausufernde Fabulieren, das ständig auf Abwege gerät, zwischen makabren, empfindsamen und hochkomischen Assoziationen hin- und herflitzt und sich um Dramaturgie und sonstige Formfragen nicht die Bohne schert.“

Süddeutsche Zeitung„Herzerwärmend wie immer“

Stern„Schlichtweg wunderbare Literatur aus der Provinz des Menschen, gewürzt mit einer Prise von magischem Realismus und hervorragend übersetzt von Gregor Seferens.“

SWR Kultur - lesenswert„Eine sanfte Liebesgeschichte gewürzt mit ein wenig Krimihandlung.“

schreiblust-leselust.de„Eine klangreiche, vielstimmige Reflektion über das merkwürdige Leben, die Schönheit der Musik, die menschlichen Schwächen, denen man ausgesetzt ist.“

neue-buchtipps.de„Eine herrliche Geschichte. In diesem launigen Buch steckt alles drin, was Maarten ’t Hart ausmacht. Seine liebevoll altmodische Fabulierlust muss man einfach mögen.“

Schweriner Volkszeitung„Vom Schluss dieses Romans ist man übrigens derart entzückt, dass man, wie in der beschriebenen Musik, jubilieren möchte vor Freude.“

NDR Kultur„Was für ein irrer Wahnwitz das folgende Geschehen, was für ein unbändiges Lesevergnügen. Man wähnt sich in einer nahezu kafkaesken Parallelwelt, wird von einer Absurdität in die Nächste getrieben, das Lachen und das Staunen halten einander die Waage, der Einfallsreichtum dieses Autors scheint nie zu versiegen.“

Kleine Zeitung Steiermark Newsletter„Poetisch-skurriler Roman“

tz

Die erste Bewertung schreiben