Die historischen Hintergründe der Bodensee-Saga von Gaby Hauptmann

Die Menschen und Gegebenheiten hinter meiner Geschichte

Nachdem ich in „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“ auf den Spuren der dreizehnjährigen Anna durch deren Leben im Hofgut „Kraftstein“, in Steckborn und schlussendlich in Horn gewandert bin, beschäftigt mich nun ihre Erstgeborene Tochter Anni. Um diese beiden realen Vorbilder in meinem Roman möglichst nicht miteinander zu verwechseln, habe ich mich dazu entschieden, Anni in „Traum vom besseren Leben“ den Namen Maria zu geben.

Maria wird nach dem Tod ihrer Mutter in die Situation gestürzt, den „Hirschen“ unter Mithilfe der jüngeren Geschwister führen zu müssen.

Ich habe versucht, mich in Marias Situation hineinzudenken. Ihre eigenen Pläne und Hoffnungen sind schon durch den frühen Tod ihrer Mannes Alois zunichte gemacht worden, der kurz nach ihrer Hochzeit vor Kriegsende in einem der sinnlosen Durchhaltekämpfe der deutschen Wehrmacht den Tod fand.

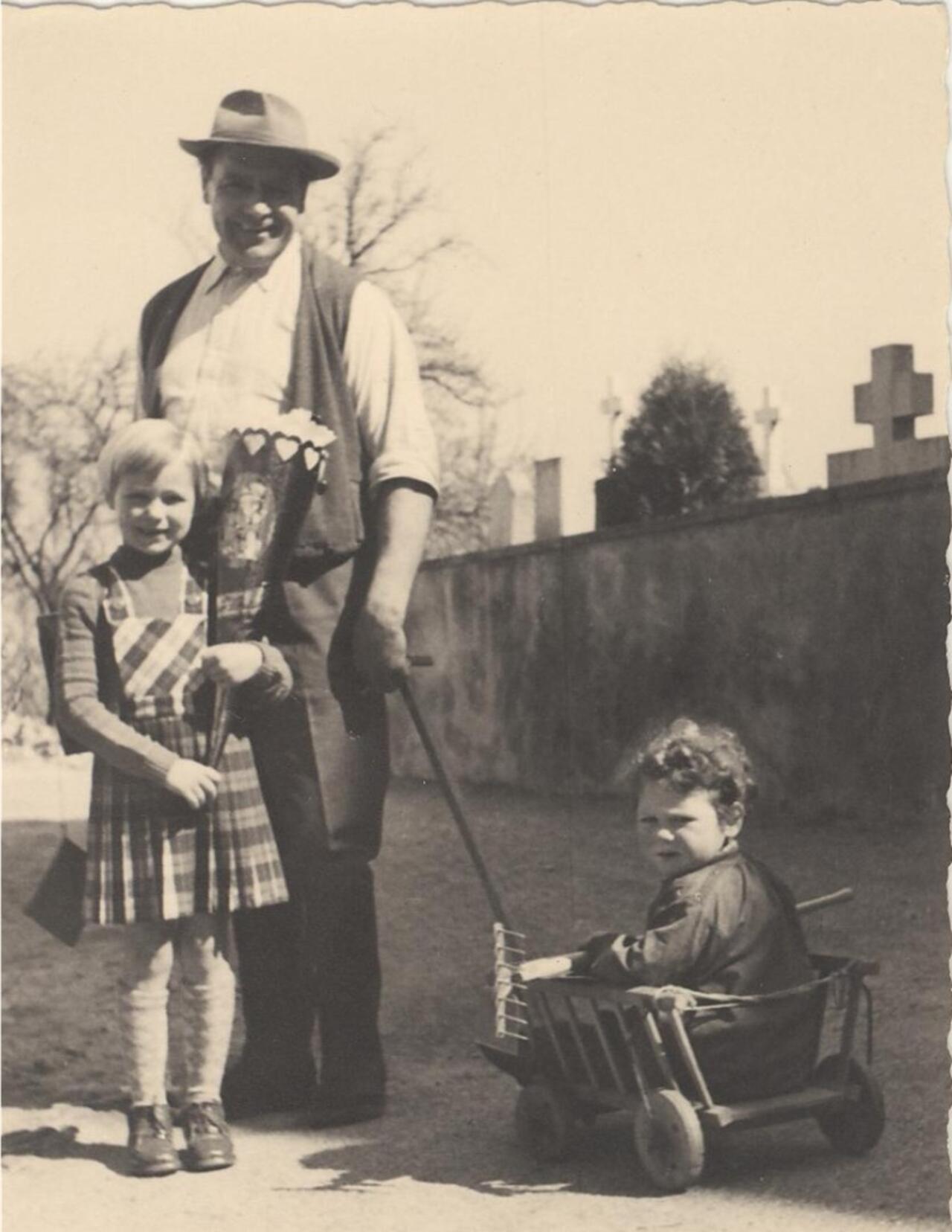

Mein Buch endet, als Marias Kinder noch klein sind, weil ich ihnen keine erfundenen Geschichten auf den Leib schreiben wollte. Ihre Geburtstage habe ich den Erfordernissen im Roman angepasst, denn mein „Traum vom besseren Leben“ basiert zwar auf wahren Begebenheiten, ist aber doch ein Werk der Fiktion.

Während ich bei Anna in „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“ vier Historiker zur Seite hatte, die die geschichtlichen Hintergründe kannten, waren es in diesem Buch die Erinnerungen von Karl Amann, dem heutigen Wirt vom „Hirschen“, die mir weitergeholfen haben.

Zeitgeschichtlich wertvoll war ein Besuch im Archiv des Südkurier und das Blättern durch den Jahrgang 1950. Es zeigte mir, wie sich Geschichte immer wiederholt. Vieles, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Probleme der Landwirtschaft, das Abwägen zwischen Tourismus und Naturschutz erschien mir wie aus einer aktuellen Ausgabe.

Die Menschheit dreht sich im Kreis, dachte ich dabei. Aber es fanden sich natürlich auch witzige Anekdoten, die ich zur Aufheiterung gut gebrauchen konnte.

Nun hört der Roman in einem Moment der Familiengeschichte auf, wo viele sicherlich gern wissen würden, was denn nun aus den vier Kindern geworden ist, die fast alle im Zimmer Nr. 4 im „Hirschen“ auf die Welt gekommen sind.

Sie haben ihre Geschichten, ihr Leben und ihre Erinnerungen in dem Buch „200 Jahre Hirschen“ selbst dokumentiert.

Besonders schön ist, dass sich durch die Hochzeit von Karl und Verena der Kreis der Vorbesitzer des „Hirschen“ geschlossen hat, denn jeweils drei ihrer Vorfahren waren im Besitz des Gasthofs auf der Höri. So ist es auch eine Geschichte mit Happy End.

„Gaby Hauptmann entführt mich an einen meiner Sehnsuchtsorte: ihre Bodensee-Saga ist ein mitreißendes, spannendes und ganz und gar emotionales Lesevergnügen, das man sich nicht entgehen lassen darf.”

Foto: Hirschen Horn | Refugium am See

Karl Amann (Jg. 1955) und der „Hirschen“

Wirt wollte ich eigentlich gar nicht werden. Meine Leidenschaft war immer der Viehhandel, raus, auf die Märkte, mit Tieren umgehen, dorthin zog mich mein Herz. Als sich aber mein älterer Bruder Klaus, der das Gasthaus übernehmen sollte – und auch dafür ausgebildet worden war –, mit unserem Vater überwarf und wegzog, war klar, dass der nächstältere Sohn dran war. Und das war ich. Da gab es keine Diskussion – ich musste nun eine Metzgerlehre machen. Zur Überbrückung wurde der „Hirschen“ verpachtet. Am 1. Oktober 1980 war es dann so weit. Ich war vierundzwanzig Jahre alt und bin eingestiegen in den elterlichen Betrieb. Gut war, dass ich meine Leidenschaft, den Viehhandel, mit meinem neuen Beruf als Wirt verbinden konnte.

Draußen, wo heute das Gästehaus steht, war der Stall. Man darf sich das alles nicht so vorstellen wie heute – damals gab es kaum Tourismus, die Wirtshäuser lebten von den Einheimischen: Frühschoppen, Kartenspielen, Hochzeiten und Beerdigungen. Eigentlich passte dies auch für mich, denn ich liebe den Umgang mit Menschen. Je mehr um mich herum sind, umso wohler fühle ich mich. Darum bin ich bei den Heufressern bei der Fasnacht beispielsweise auch Narrenpräsident geworden – es liegt mir einfach. Alleinsein kann ich eher schlecht. So gesehen hätte ich auch Pfarrer werden können. Mein Freund, Franz Schwörer, war von Herzen für die Menschen da und hatte stets eine volle Kirche. Der hätte Eintritt verlangen können … Und wie er denke auch ich: Erst der Umgang mit vielen Menschen gibt dem Leben einen Sinn. Und genaugenommen sind Wirte wie Pfarrer und Friseure: Ansprechpartner für alles – und manchmal auch Beichtvater. Es geht nicht darum, nur Essen und Trinken hinzustellen, es gehört auch Herzlichkeit dazu und Interesse am Gast.

Wenn ich so zurückdenke, sind die letzten einundvierzig Jahre wie im Flug vergangen, als wäre ich die Kirchgasse einmal rauf- und wieder runtergelaufen. Ich bin Gott sei Dank in eine gute Zeit hineingeboren worden. Nach dem Krieg ging es immer bergauf, wir hatten Freiheiten, und wir hatten die junge Demokratie. Mein persönliches Glück hat schon mit meiner Hochzeit angefangen. Vreni war neunzehn Jahre alt, als wir vor den Traualtar traten. Fünf Monate, nachdem ich den „Hirschen“ übernommen hatte. In dieser Zeit musste renoviert, unzählige Erledigungen getätigt, Personal eingestellt und nebenbei unsere Hochzeit vorbereitet werden. Vreni besuchte noch kurzentschlossen die Hotelfachschule in Bad Wiessee am Tegernsee. Ihren beruflichen Lebensweg hatte sie eigentlich anders geplant, aber sie wurde Wirtin. Und ich muss sagen, ich liebe sie heute mehr als damals. Wir sind verschieden. Ich bin der rustikale Macher, der Kaufmann, ich nehme das Leben nicht so ernst. Ein Tag nicht gelacht ist für mich ein Tag nicht gelebt. Vreni ist der Feingeist und hat Sinn für Schönes – aber gerade das passt perfekt zusammen. Natürlich gab es in den vielen Jahren Höhen und Tiefen, aber das hat uns nur noch fester zusammengeschweißt. Wir waren uns immer einig: Der Betrieb muss auf Vordermann gehalten werden, und das haben wir die letzten einundvierzig Jahre auch getan. Das Geld, das wir verdient haben, haben wir zu neunzig Prozent wieder in den Betrieb fließen lassen. Und wir waren uns auch darin einig, dass man Gastronomie nicht wegen des Geldes macht, sondern wegen der Liebe zum Beruf. Wir stehen beide hinter dem, was wir tun, hinter jedem Produkt. Da hilft mir auch meine Ausbildung als Metzger, Schund kommt mir nicht auf den Tisch. Und auch das ganze Drumherum muss stimmen, denn ein Gast, der zu uns in den Urlaub kommt, soll es richtig schön haben. Glücklich sind wir darüber, dass unsere Söhne Sebastian und Martin in den Betrieb eingestiegen sind. Und zwar freiwillig und mit viel Herzblut. Ebenso wie ihre Partnerinnen. Deshalb stelle ich mich heute in die zweite Reihe und genieße es, vieles einfachabgeben zu können und so etwas mehr Freizeit zu haben. Und überhaupt – ganz wichtig: Vreni und ich nehmen uns jede Woche einen Tag für uns allein frei! Da unternehmen wir etwas gemeinsam, tauschen uns aus, reden viel und genießen den Tag zu zweit. Und zwar nur zu zweit, da brauch ich keine andere Gesellschaft. Ist das nicht schön?

Foto: Hirschen Horn | Refugium am See

Verena Amann (Jg. 1961), Karls Ehefrau, geb. Bürgel

Die erste jugendliche Schwärmerei für Karl hat an meinem dreizehnten Geburtstag angefangen. Wir musizierten zusammen im Musikverein, er spielte Tuba, und ich habe mich am Waldhorn versucht. Hum-ta-ta … Nicht zu glauben, aber das musikalische Muster ist bis heute geblieben. Wir sind ein super Team, jeder spielt etwas vollkommen anderes, aber zusammen passt es perfekt.

Nach einer Musikprobe saßen wir alle noch zusammen, und Karl schenkte mir völlig überraschend eine duftende rote Rose aus Nachbars Garten. Das beeindruckte mich schon schwer. Nun, drei Jahre später an der Fasnacht im „Hirschen“ hat es dann gefunkt. Ich hatte mich in seine dunklen Augen, sein lockiges Haar und in seine unbändige Energie verliebt. Das ist bis heute so geblieben, obwohl die Haare weniger geworden sind. Wir sahen uns nun oft und trafen uns mehr oder weniger heimlich, da seine Eltern von unserer Verbindung nicht gerade angetan waren. Er sollte sich nach einer gestandenen Wirtin umsehen, fit im Service und auch sonst gastroaffin.

Diesem Muster entsprach ich überhaupt nicht. Obwohl, eigentlich jobbte ich schon mehrere Sommer über im „Hirschen“, ansonsten wollte ich damit nichts zu tun haben. Mein Weg ging über die kaufmännische Wirtschaftsschule zur mittleren Reife und dann in die Verwaltung, als Sekretärin des Bürgermeisters. Im Nachhinein war diese Ausbildung mein bestes Handwerkszeug an Karls Seite im „Hirschen“.

Noch gut erinnern kann ich mich an ein Gespräch meines damaligen Chefs, Bürgermeister Hensler. Ihm war überraschend zu Ohren gekommen, dass ich mit Karl liiert war und er eines Tages den „Hirschen“ übernehmen sollte. Bürgermeister Hensler sprach mich darauf an und wollte wissen, was meine Pläne für die nahe Zukunft seien. Selbst noch nicht gewiss antwortete ich, dass dies für mich derzeit kein Thema sei.

Zu meiner völligen Überraschung bat mich Karl nur wenige Wochen später, ihn zu begleiten. Er hatte einen Anruf des Pächters vom „Hirschen“ erhalten. Er lud zum Gespräch, ausgerechnet an meinem neunzehnter Geburtstag 1980. Dies gab meinem Leben dann eine vollkommen andere Wendung.

Der Pächter teilte uns mit, seinen Pachtvertrag nicht mehr bis zu Ende einhalten zu wollen, da er schon in ein paar Wochen ein anderes Hotel in Bayern übernehme. Kurzerhand erklärte Karl, dass es nun für ihn mit fünfundzwanzig Jahren an der Zeit sei, das Haus selbst zu übernehmen, und fragte mich, ob ich mit ihm den Schritt wagen würde. Jung und unbedarft war sofort klar: Ja, ich will!

Meine Eltern fielen aus allen Wolken, mein Chef war irritiert, doch schon wenige Wochen später drückte ich in Bad Wiessee auf Speisers Hotelfachschule die Schulbank und absolvierte dort ein wirklich tolles Semester, konnte in alle Fachgebiete eintauchen und erwarb so auf die schnelle ein tieferes Rundumverständnis für die Hotellerie.

Während ich die Hotelfachschule besuchte, modernisierte Karl den „Hirschen“ und organisierte unsere Hochzeit. Dann passierte alles Schlag auf Schlag: Am siebten September erst hatte ich Geburtstag, ab zehnten Oktober war ich bis Mitte März auf der Hotelfachschule. Am achtundzwanzigsten März feierten wir unsere Hochzeit und am dritten April die Eröffnung vom „Hirschen“. Kurze Zeit später trug ich unser Wunschkind Sebastian unter dem Herzen. Er kam dann im Januar des darauffolgenden Jahres zur Welt. Unser Glück war perfekt. So ging es dann weiter auf der Überholspur. Immer war etwas los bei uns, es wurde renoviert, umgebaut, geplant. Ich erinnere mich noch, dass ich mit Anfang dreißig nach meinem Alter gefragt wurde, und meine Antwort war: neunzehn Jahre. Das gab mir dann schon zu denken. Wo war die Zeit nur geblieben? Wir wohnten damals noch im „Hirschen“, hatten zwei Zimmer und ein Büro für uns eingerichtet. Als Küche nutzten wir an den freien Tagen die Gastroküche. Unsere dreiwöchigen Betriebsferien im Januar waren mal wieder mit Renovierungsarbeiten überplant. Die Vorhänge im Restaurant – unserem Speiseraum – waren alle in der Reinigung, die Stühle hoch gestuhlt, die Küche von den Handwerkern abgesperrt, und dadurch keine Möglichkeit zu kochen, und das mit einem Kleinkind. Jeden Tag haben wir bei unseren Familien um eine warme Mahlzeit gebeten. Karl war da relativ entspannt. Für ihn war das Gasthausleben normal. Für mich war das der Anlass, endlich etwas zu ändern. Eine eigene Wohnung musste her. Nach sechs Jahren war das dann endlich der Fall. Die erste Wohnung mit Küche im neuen Gästehaus. Jetzt gab es auch Platz für unser zweites Wunschkind, „Martin“. Zwei Buben, unser ganzer Stolz und unser Glück heute. Für das Familienleben blieb nicht viel Zeit, und Gott sei Dank waren unsere Buben nur wenige Schritte entfernt bei „Tante Maria“, die ebenfalls wieder über drei Ecken mit mir verwandt war, in den Sommermonaten sehr gut aufgehoben. Dort oben, in der heutigen Villa Maria, dem ältesten Haus und ehemaligen Schulhaus von Horn war schon für Karl und nun auch für unsere Buben ein kleines Paradies. Auch meine Schwiegermutter Anni war eine Seele von Frau, wir begegneten uns mit liebevollem Respekt und wechselten in all den Jahren kein böses Wort.

Karl, der geborene Wirt, kümmerte sich mit Inbrunst ums Gasthaus, den Viehhandel, und in der fünften Jahreszeit war er als langjähriger Narrenpräsident an Fasnacht unterwegs. Ich kümmerte mich um die Hotelgäste, um Zimmervermietung und das Büro und arbeitete natürlich im Service mit. Mein Herz brannte für die Einrichtung des weiterwachsenden Hotels, um die Gemütlichkeit und das Design in allen Räumen, und so war ich viel beschäftigt mit Einrichten, Planen und Gesprächen mit Handwerkern und Architekten. Nebenbei widmete ich mich noch immer der Musik. Mit Gesang und Gitarre spielte ich mehrere Jahre in verschiedenen Bands und unterhielt unsere Gäste mit Klassikern aus Pop und Rock sowie den neuesten Schlagern. Ein tolles Hobby, zumal ich im „Hirschen“ immer ein treues und dankbares Publikum hatte. Schöne Erinnerungen, die sicher bis an mein Lebensende nicht an Bedeutung verlieren werden.

Bartholomäus Dietrich, der Gründer des „Hirschen“, und seine Frau waren die Großeltern meiner Großmutter Berta Dietrich. Und diese Familie blieb in Folge drei Generationen Eigentümer des „Hirschen“. Einhundert Jahre später betrat dann Karls Großvater aus dem Schweizer Graubündnerland – August Ruggli – die Bühne. Im Anschluss lenkte seine Familie drei Generationen lange die Geschicke vom „Hirschen“. Durch Karls und meine Hochzeit und unsere Söhne Sebastian und Martin schließt sich der Kreis. Die siebte Generation verbindet die beiden Familien, heilt, was nicht immer gelungen war, und fügt sie zusammen wie eine Pyramide. Ich blicke zurück voller Dankbarkeit und Freude.

Foto: Hirschen Horn | Refugium am See

Klaus August Amann (Jg. 1949), Karls ältester Bruder

Mit meinem zweiten Vornamen wurde ich auf den Namen meines Opas August getauft. Ich habe ihn in seinen letzten Lebensjahren erlebt und bin sehr stolz auf ihn.

Ich erinnere mich gerne daran, dass ich oft bei Opa auf dem Boden saß und seinen Erzählungen lauschte. Zum „Hirschen“ gehörten mehrere Weinberge, die Opa bewirtschaftete. Beim Rebenspritzen hat oft Onkel Xaver geholfen. Ich erinnere mich, dass es jedes Mal ein Drama war, bis die motorbetriebene Rebenspritze endlich in Gang kam.

In meiner Jugend war Tisch eins (am Kachelofen) in der Wirtschaft das Wohnzimmer der Familie. Schön war, dass ich viele interessanten Menschen kennen lernte und auch mit ihnen zusammen war. Dabei gewann ich sehr früh an Selbstbewusstsein. Ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren. In der Familie sagt man scherzhaft: Der Klaus schwätzt viel. Das hat mir auch in meinem späteren Leben viele Vorteile gebracht.

Zum Beispiel hat mir der Künstler Otto Dix hier und da bei den Hausaufgeben geholfen. Um manches zu erklären, malte er mir auch Bilder auf Servietten. Wenn ich die nur noch hätte!

In den Fünfzigerjahren gab es in Horn noch keinen Kindergarten. Deshalb mussten Elisabeth und ich nach Weiler. Der Lastwagenfahrer, der am Horner Milchhäusle die Milch abholte, nahm uns von dort morgens nach Iznang mit. Das letzte Stück nach Weiler mussten wir zu Fuß laufen. Der Kindergarten wurde von Ordensschwestern geleitet. Wir durften mit den Schwestern zu Mittag essen. Dafür haben unsere Eltern die Schwestern großzügig mit Fleisch und Wurst versorgt.

Weniger schön war, dass unser Vater sehr dominant und oft auch sehr ungerecht war. Was ich auch durch Strafen und Schläge zu spüren bekam. Mit vierzehn Jahren wurde ich von einem Tag zum anderen von der Realschule genommen und zur Ausbildung als Koch in eine sehr harte Lehre nach Meersburg geschickt. Arbeitszeit elf bis dreizehn Stunden täglich. Sechs-Tage-Woche.

Im „Hirschen“ war an Fasnacht stets „der Teufel“ los. Als Kinder legten sich meine Schwester Elisabeth und ich oben auf den Kachelofen. Von hier hatten wir einen guten Überblick und konnten unbemerkt das Treiben in der Wirtschaft beobachten. Keiner merkte, dass wir noch nicht im Bett waren. Am Aschermittwoch kamen die Narren in den „Hirschen“, um Schnecken und Heringe zu essen. Bei diesem Essen gab es, sehr zum Leidwesen unserer Mutter, die Unsitte, Heringsschwänze an die Wirtshausdecke zu werfen. Gewonnen hat derjenige, dessen Heringsschwanz am längsten oben hängen blieb. Der Gewinner bekam von den Mitstreitern ein Bier spendiert. Nach der Fasnacht musste Onkel Gustel regelmäßig die Decke neu streichen.

Als Kinder durften wir nur unseren eigenen Apfelsaft trinken. Wenn viel Wirtshausbetrieb war, mussten Elisabeth und ich in den Keller und leere Flaschen in Kisten sortieren. Die Zeit im Keller nutzten wir, um heimlich die uns verbotene Coca-Cola oder Sinalco zu trinken.

Pünktlich um elf Uhr samstags und sonntags mussten wir Kinder den Gästen hinter dem „Hirschen“ dicht an dicht Parkplätze zuweisen. Der Platz musste für möglichst viele Autos reichen. Das Wichtigste war, dass kein Gast mangels Parkmöglichkeit wegfuhr. Schön für uns war, wenn die Gäste großzügig waren und uns ein paar Pfennige „Trinkgeld“ gaben.

Das eine Jahr als „Hirschen“-Wirt und mein weiteres Leben:

Das schlechte Verhältnis zu meinem Vater mit den ständigen Streitereien war der Grund, weshalb ich bereits nach nur einem Jahr als „Hirschen“-Wirt mit meiner jungen Familie Ende des Jahres 1972 den „Hirschen“ und meine Heimat verlassen habe. Ich habe im Kreis Ludwigsburg, der Heimat meiner Frau, einen neuen beruflichen Anfang gemacht. Gastronomie war dabei keine Option mehr. Dank des LKW-Führerscheins, den ich bei der Bundeswehr hatte machen können, fand ich sofort eine gute Stelle als Fahrer für Transporte von Gefahrgut.

Die Entscheidung, den „Hirschen“ zu verlassen, habe ich nie bereut. Es geht mir und meiner Familie hier sehr gut. Wir können heute unserer Leidenschaft – dem Reisen – ausgiebig nachgehen.

Der „Hirschen“ ist mir trotzdem sehr wichtig. Er ist Heimat für mich und übt eine große Faszination auf mich aus. Vor allem das persönliche Verhältnis zu meinem Bruder Karl bedeutet mir viel. Im Nachhinein gesehen hat uns Brüdern das Schicksal jeweils den richtigen Platz im Leben zugewiesen. Ich bin sehr stolz auf meinen Bruder Karl und was er zusammen mit seiner Frau Verena aus dem „Hirschen“, gemacht hat. Es ist auch wunderbar zu sehen, dass meine Neffen Sebastian und Martin mit ihren Frauen Nina und Maria die Tradition der „Hirschen“-Wirte mit viel Sachverstand und Herzblut fortführen.

„Gaby Hauptmann breitet mit dieser zutiefst menschlichen Geschichte ein großes Panorama der Zeit aus.“

Elisabeth Bosch (Jg. 1951), Karls Schwester, geb. Amann, geb. im „Hirschen“, Zimmer Nr. 4

Als einzige Tochter von Anna und Karl Amann wurde meine Kindheit durch viele schöne und manchmal auch traurige Erlebnisse geprägt.

Schon als kleines Mädchen wurden mir Aufgaben im Gastbetrieb übertragen.

Meine und die Kindheit meiner Brüder spielte sich in der Gaststube ab. Hier machte ich meine Hausaufgaben am Stammtisch im Ofeneck zwischen qualmenden Stumpen vom Heinrich Markgraf, dem Schlosser Griß und dem Gaienhofner Lehrer Höfle.

Ich war nie gerne ein Wirtshauskind, war auch etwas eifersüchtig auf meinen jüngeren, kleinen Bruder Karl, der es so schön hatte bei der Tante Maria oben bei der Kirche und der immer schnell dorthin verschwunden war, wenn es mal Ärger gab.

Sobald im Sommer die Betten im „Hirschen“ ausgebucht waren, musste ich mit den Anreisenden zu den gemieteten Zimmern im Dorf gehen. Manchmal musste ich mich etwas schämen, denn dort gab es einen dunklen Flur, und es roch eigenartig nach Bohnerwachs und Mottenkugeln. Ein Pärchen, das auf Hochzeitsreise war, reiste dann einmal kurz entschlossen wieder ab, und ich fühlte mich deshalb schuldig.

Am Freitagabend, wenn noble Gäste zum Essen kamen, war es meine Aufgabe, die teuren Pelzmäntel der reichen Damen ins Zimmer Nr. 1 zu tragen, damit diese nicht an der Garderobe gestohlen werden konnten, was ich damals schon etwas seltsam fand.

Bereits als Mädchen war ich ein Bücherwurm, und meine Mutter unterstützte mich dabei. So zog ich mich am Abend recht bald in mein Zimmer zurück, denn ich liebte die Stille.

Von meiner Freundin wurde ich aber immer etwas beneidet, denn bei uns gab es bereits ein richtiges, eigenes Badezimmer, und wir waren durch vielerlei andere Dinge schon etwas verwöhnt worden.

Als Mädchen musste ich mich gegen meine drei Brüder oft durchsetzen, aber meine Liebe zu ihnen ist bis heute geblieben.

Foto: Hirschen Horn | Refugium am See

Wolfgang Amann (Jg. 1959), Karls jüngerer Bruder, geb. im „Hirschen“, Zimmer Nr. 4

Am 26. September 1959 wurde ich als viertes und letztes Kind von Anna und Karl Amann geboren. Somit war ich das Nesthäkchen, und mein Kleinkindalter habe ich als sehr behütet in Erinnerung.

Da es keinen Kindergarten gab, hing ich meistens am Viehmantelzipfel meines Vaters. Er hat mich überallhin mitgenommen, ob zum Viehhandel (auch abends), Fleischholen oder Einkaufen in Singen oder Konstanz.

Das klassische Familienleben haben wir nie genossen, da unser Wohnzimmer die Wirtschaft war und wir nie allein waren. Am Ruhetag fuhr man meistens nach Stein am Rhein, auch zum Einkaufen (Zucker, Mehl, Kaffee). Die Angestellten mussten auch mit, damit man mehr einkaufen konnte. In der Drogerie Merz kaufte meine Mutter immer eine sehr parfümierte Seife. Ich bekam eine Schokolade oder ein Eis.

Während der Saison hatten die Eltern kaum Zeit für mich. Mein Rückzugsort war unser Bad, in dem eine Kommode mit meinen Kleidern stand, oder eine Telefonzelle zwischen Wirtschaft und Metzgerei. Dort bin ich auch öfters auf dem Boden eingeschlafen. Wir hatten langjährige Mitarbeiter, wie z. B. die Köchin Irma, die immer nach mir schaute und mir auch öfter was Leckeres zusteckte. Sie hat immer einen leckeren Nusszopf gebacken. Leider haben den die Skatbrüder meines Vaters des Öfteren gleich am Abend verspeist. Bei den Aushilfen Friedel und Vreni aus Böhringen durfte ich immer in die Tasche des Kittelschurzes fassen. Da gab es Gummibärchen.

Bevor ich eingeschult wurde, durfte ich einmal mit den Eltern in den Urlaub ins Tessin. Sonst mussten wir immer bei Tante Maria bleiben. Da ich sehr schüchtern war, ging ich nicht so gern in die Schule. Die Hausaufgaben musste ich bei Tante Maria machen, damit sie überprüft wurden. Dort lernte ich auch regelmäßig zu essen, da ich lange ziemlich dünn war.

Sobald ich kräftig genug war, musste ich mit anpacken. Der Vater hatte immer eine Aufgabe für mich. Holz hacken, Äpfel schütteln und auflesen oder Fässer putzen. In der Wirtschaft mussten wir das Leergut aufräumen. Wenn ich sonntags bei Schulfreunden zum Fernsehschauen war (wir selbst hatten noch keinen Fernsehapparat) und dann zu spät nach Hause kam, war das Donnerwetter groß.

Obwohl ich gerne Elektriker geworden wäre, suchte mein Vater eine Lehrstelle als Konditor für mich.

Da der Großvater dies schon werden wollte, sollte ich nun das Konditorhandwerk erlernen. Nach einigen Stationen kam ich in die Schweiz, wo ich bis heute als Konditormeister und Patissier arbeite.

Mit der Übernahme des „Hirschen“ durch meinen Bruder Karl und seine Frau Vreni schloss sich der Kreis. Wir haben zusammen viele lange „Hirschen“-Nächte erlebt. Wenn ich heute irgendwo meinen Namen nenne, werde ich immer gefragt, ob ich etwas mit dem „Hirschen“ zu tun habe. Voller Stolz sage ich dann, dass ich der Bruder vom Karl bin.

Foto: Hirschen Horn | Refugium am See

Zur Recherche

Bei der Beantwortung einiger meiner Fragen hat mir Uwe Schmidhäusler von der Deutsch-Französischen Freundschaft in Radolfzell geholfen.

Und wie schon im ersten Bodensee-Band war mir Dr. Tobias Engelsing, der Direktor von vier Städtischen Museen in Konstanz, als promovierter Historiker von unschätzbarer Hilfe. Danke dafür!

Als auch in Radolfzells Kaserne der Frieden einzog

Das ehemalige Offiziersheim – zur NS-Zeit „Führerheim“ genannt – am Kasernenweg war in den letzten Kriegstagen zusammengeschossen worden. Im Südkurier vom 18. November 1950 hieß es unter dem Titel „Eine Ruine verschwindet“, dass das ehemalige Kasino, „das seit 1945 als Ruine in die Landschaft hineinragt“, bis auf die Grundmauern abgetragen sei. Unter Wiederbenützung der Trümmersteine werde es nun als französisches „Casino“ neu erstellt. Das geschah dann bis zum 18. Juli 1951, als man das Richtfest feierte.

Immerhin hatten sich Anfang der fünfziger Jahre das Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten in Radolfzell wieder so weit normalisiert, dass der damalige Bürgermeister der Stadt vom Kommandanten der französischen Garnison zum Richtfest eingeladen wurde, das zunächst auf der Baustelle und dann in einem Radolfzeller Lokal gefeiert wurde. Hierbei wurden erste zarte Bande zwischen Siegern und Besiegten geknüpft.

Französische Einheiten und Kommandanten kamen und gingen. Die französischen Soldaten wurden allmählich in den fünfziger Jahren zu oft und gern gesehenen Personen im Städtle. Und auch umgekehrt trat nach einem Jahrzehnt kühler Distanz zwischenmenschliche Normalität ein.

Nachkriegszeit in Südwestdeutschland

Wenn man als Maßstab die anfänglich gesetzten Ziele der Alliierten zugrunde legt, muss man die Entnazifizierung als gescheitert ansehen. Sie bedeutete allenfalls einen Denkzettel für diejenigen, die interniert worden waren oder längere Zeit einem Berufsverbot unterlagen. Keinesfalls aber führte sie bei den Eliten in Verwaltung, Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur zu einer „Stunde null“. Zu groß waren die Kontinuitäten, zu rasch reifte bei der deutschen Bevölkerung die „Schlussstrich-Mentalität“, heran und zu früh dominierte die kollektive Amnesie. Hinzu kam die problematische Gesetzgebung der jungen Bundesrepublik mit mehreren Straffreiheitsgesetzen ab 1949 und mit dem berühmten Artikel 131 des Grundgesetzes, auf dessen Basis ab April 1951 alle „131er“, alle Beamten also, die bei der „Säuberung“ nicht als Hauptschuldige oder Belastete eingestuft worden waren, wieder verbeamtet wurden. Das neu geschaffene Land Baden-Württemberg zog im Juli 1953 mit dem „Gesetz zur einheitlichen Beendigung der politischen Säuberung“ einen Schlussstrich unter die Entnazifizierung.

Auch was die Demontage ganzer Fabrikanlagen betrifft, war man in der französischen Besatzungszone deutlich stärker betroffen als in der US-amerikanischen. Schon bei der militärischen Einnahme des Südwestens war es zu „wilden“ Entnahmen aus Industrie- und Handelsbetrieben sowie zur Konfiszierung von Autos, Lastkraftwagen und anderen beweglichen Gütern gekommen. Die rigorose Demontagepolitik von Industrieanlagen, Maschinen und Wirtschaftsgütern hielt hier bis über die Währungsreform und über die Startphase des Marshall-Plans hinaus an und belastete das Verhältnis zwischen der Besatzungsmacht und der einheimischen Bevölkerung immer wieder massiv. Für viele Deutsche hatte die Reparationspolitik der Franzosen Plünderungscharakter. Und sie war nicht geeignet, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Die gewaltigen Transferleistungen drohten die wirtschaftliche Gesundung der französischen Besatzungszone auf lange Zeit zu gefährden. Vor allem die „Franzosenhiebe“ in den Wäldern – auch „E- und F-Hiebe“ genannt, wobei „E“ für Export und „F“ für Frankreich standen – machten der Bevölkerung die rigorose Besatzungspolitik augenfällig. Noch lange prägten die kahlen Flächen das Gesicht der Landschaft in Südwürttemberg und Südbaden.

Kommentare

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.