Gewinnspiel

Mitmachen & gewinnen!

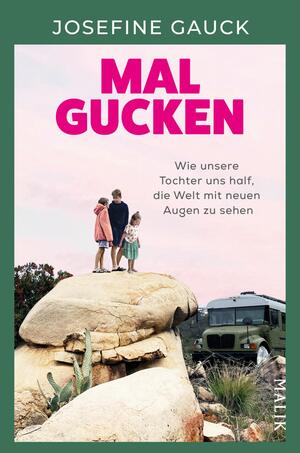

Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück eins von drei Exemplaren von Mal gucken von Josefine Gauck.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für Gewinnspiel / Newsletter Piper Verlag

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info(at)piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Anrede, Nachname, E-Mail, ggf. Vorname, Geburtsdatum, PLZ, Interessen) zum Zwecke der Ziehung sowie Benachrichtigung der Gewinner, und gegebenenfalls, bei entsprechender Auswahl (Newsletter-Einwilligung) zu Werbung, Information und Marktforschung (Analyse des Öffnungs- und Leseverhaltens der Newsletterempfänger). Die personenbezogenen Daten der Gewinner werden zum Versand der Buchgewinne verwendet und dazu in unserem CMS sowie der Salescloud gespeichert. Wenn Sie sich zu unserem Newsletter/Gewinnspiel anmelden, können wir Ihre davor stattfindenden Interaktionen auf unserer Website (etwa Ihren Klickpfad, ausgefüllte Formulare etc.) nach der erfolgten Anmeldung Ihrer Person zuordnen. Der Newsletter informiert über neue Bücher, Veranstaltungen und Gewinnspiele des Piper Verlags und, je nach ausgewählten Interessengebieten, weiterer Verlage der Bonnier-Gruppe. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6 I a), 7 EU DSGVO sowie § 7 II Nr. 3 UWG. Sie sind bei Teilnahme am Gewinnspiel nicht zur Abnahme von Marketingmaterialien verpflichtet.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie an dem Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen und gegebenenfalls zukünftig die oben benannten Marketingmaterialien an die angegebene Adresse zugesendet erhalten möchten, und, dass Sie mit der absendenden Person identisch sind.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinnspiels notwendig sind, bzw. Sie die Zusendung unserer Marketingmaterialien wünschen. Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns für das Gewinnspiel bzw. den Newsletterversand zur Verfügung gestellt haben, werden in der Salesforce Salescloud auf Servern in der EU gespeichert und im Falle eines Gewinns zur Gewinnerbenachrichtigung sowie zum Newsletterversand und -analyse in die Salesforce Marketing Cloud auf Server in den USA importiert und dort verarbeitet. Die Daten der Salesforce Marketing Cloud werden auf Salesforce-Servern in den USA gespeichert und verarbeitet. Salesforce verpflichtet sich mit verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Art. 46 Abs. 2 b) und Art. 47 EU-DSGVO (sog. binding corporate rules), auch bei der Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union ein angemessenes Datenschutzniveau einzuhalten.

Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie danach keine weiteren Marketinginformationen mehr von uns zugesandt. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Zudem können Sie einen Newsletter am Ende eines jeden Newsletters über einen Link einfach abbestellen. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten, ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz(at)piper.de erreichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober 2025