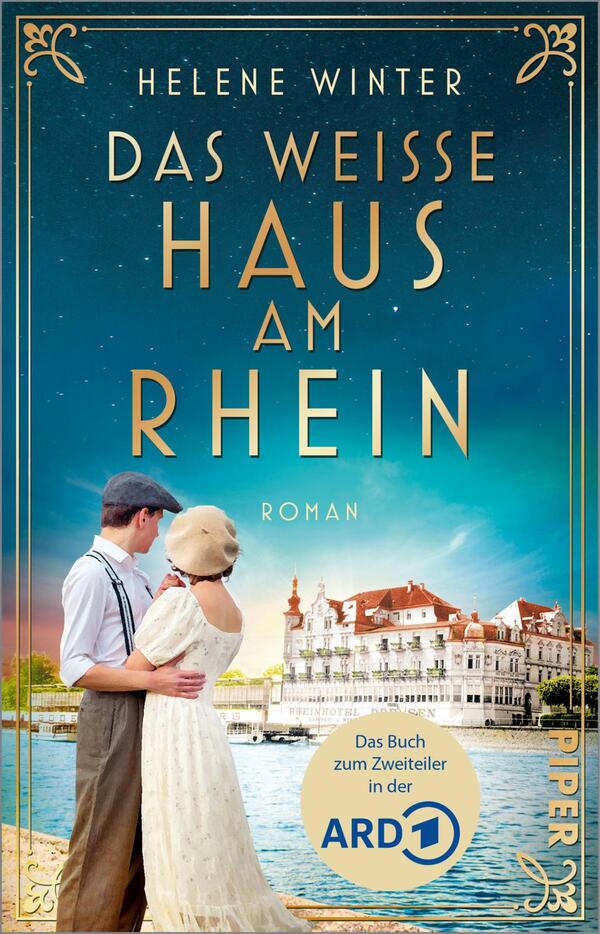

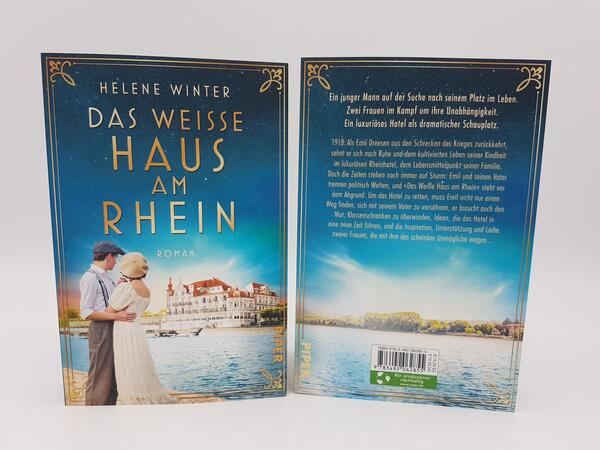

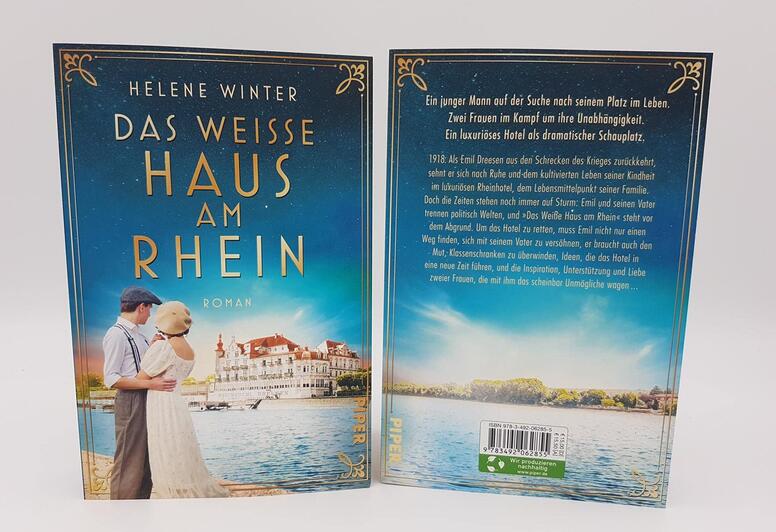

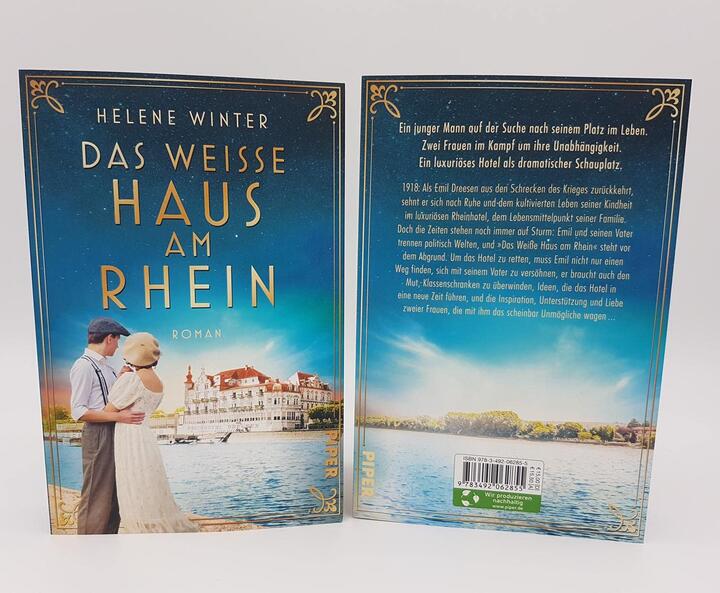

Worum geht es in Ihrem Roman „Das Weiße Haus am Rhein“?

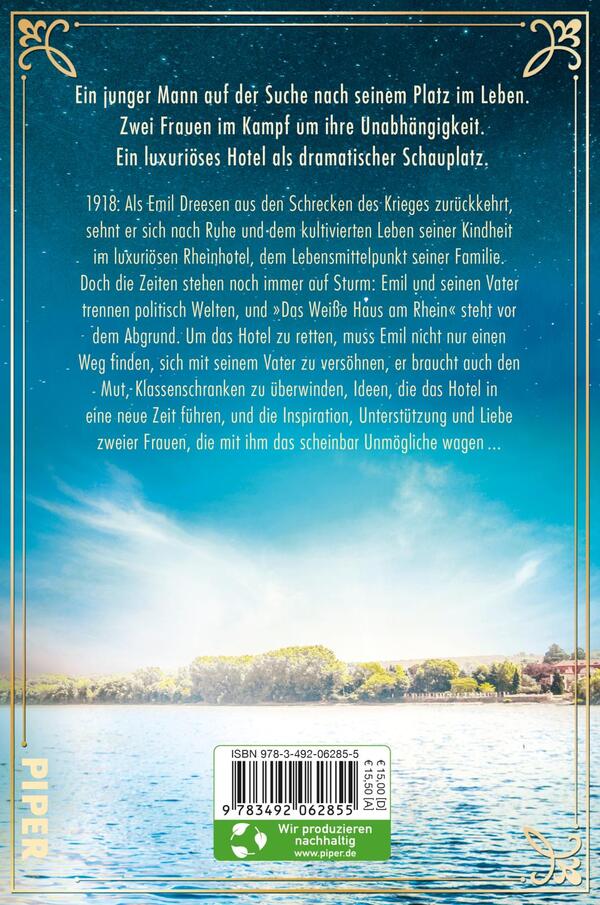

Um einen realen, geschichtsträchtigen Ort, nämlich das Rheinhotel Dreesen in Bonn/Bad Godesberg, das auch „Das Weiße Haus am Rhein“ genannt wird, und um die (fiktionalisierte) Geschichte der Familie Dreesen, die dieses Hotel seit über einem Jahrhundert führt. Im Zentrum der Geschichte steht dabei der Sohn der Familie, Emil Dreesen. Gerade zurück aus dem Ersten Weltkrieg, muss er sich dem Kampf um das von den Siegermächten besetzte Hotel stellen, in dessen Mikrokosmos sich die Zerwürfnisse der Weimarer Republik und das pulsierende Leben der 1920er Jahre ebenso spiegeln wie der Wahnsinn des Dritten Reichs.

Hier trifft Emil zwei Mal auf die große Liebe: auf die rebellische, faszinierende Elsa, die seine vom Krieg geprägte Weltanschauung beeinflusst, und auf die schillernde Künstlerin Claire, die mit ihm die Zeitenwende zur Moderne einläutet, bis Hitlers Machtergreifung diese in Deutschland wieder erstickt.

Was ist das Besondere an Ihrem Roman „Das Weiße Haus am Rhein“?

Die Verquickung von erzählter Geschichte und Fiktion. Das Rheinhotel Dreesen war schon 1897 eines der modernsten Hotels seiner Zeit, mit fließendem Wasser, Zentralheizung und elektrischem Licht in allen Zimmern. Kaum verwunderlich, dass es die entsprechende Klientel angelockt hat – vom kaiserlichen Kronprinzen über die bekanntesten Politiker der Weimarer Republik bis hin zu Adolf Hitler, der dort als Stammgast eine ungewöhnliche Verbindung zu dem Hotelbesitzer aufbaute – trotz dessen jüdischer Wurzeln. Eine großartige Kulisse für einen mitreißenden Roman, in dem fiktive Charaktere und realhistorische Figuren miteinander verquickt werden.

Fühlt es sich anders an, in einem Roman Figuren auftreten zu lassen, hinter denen realhistorische Personen stehen, als rein fiktive Charaktere?

Absolut. Ich gehe als Autorin mit sehr viel Respekt an diese Figuren heran. Ich möchte ihnen gerecht werden, sie nicht in einem verzerrten oder gar falschen Licht darstellen. Das hemmt natürlich. Glücklicherweise hat mir die Familie Dreesen Zugang zu ihrem Privatarchiv gegeben und mir bereitwillig Auskunft erteilt. Das hat sehr geholfen.

Welche Ihrer Romanfiguren imponiert Ihnen am meisten?

Elsa. Sie ist eine Vorreiterin ihrer Zeit, eine mutige und kluge Frau, die an der Front des Ersten Weltkriegs als Krankenschwester gelernt hat, beherzt zu handeln. Beeinflusst von den Frauenrechtlerinnen und bestärkt durch die ersten Errungenschaften des Feminismus, setzt sie sich unerschrocken für ihre Kolleginnen ein und kämpft in der jungen Republik gegen Nationalismus und für eine gerechtere Welt.

Wie sähe ein Tag im Rheinhotel anno 1900 aus?

Für das Personal wäre er geprägt von viel harter Arbeit. Zu dieser Zeit hatte das Hotel noch eigene Gemüseund Obstwiesen, Hühner, Schweine, eine eigene Bäckerei und Patisserie und natürlich eine Waschküche, in der die Angestellten per Hand die Hotelwäsche reinigten. Wurde geschlachtet, kam ein Schlachter ins Haus. Obgleich das Hotel auf der Höhe der modernen Technik war und voll elektrifiziert, gab es damals natürlich keine Wasch oder Spülmaschinen und ähnliche moderne Hilfsmittel.

Die für damalige Zeiten revolutionär moderne Zentralheizung musste angeschürt und am Laufen gehalten werden, ebenso der Kohleherd in der Küche. Die Speisen wurden auf Silber vorgelegt, das regelmäßig geputzt werden musste, ebenso die vielen Jugendstilornamente des Prachtbaus. Dazu betrieb die Familie Dreesen den Rheinpavillon, eine Gaststätte direkt am Rhein, neben der das imposante Hotel erbaut wurde.

Die Gäste erfreuten sich im Hotel an dem modernen Komfort und der unmittelbaren Nähe zum Rhein und auch an vielen Veranstaltungen. So der wöchentliche Tanztee mit hauseigener Musikkapelle, mannigfaltige weitere Musikveranstaltungen, Soireen, Karnevalfeste und so weiter.

Die erste Bewertung schreiben