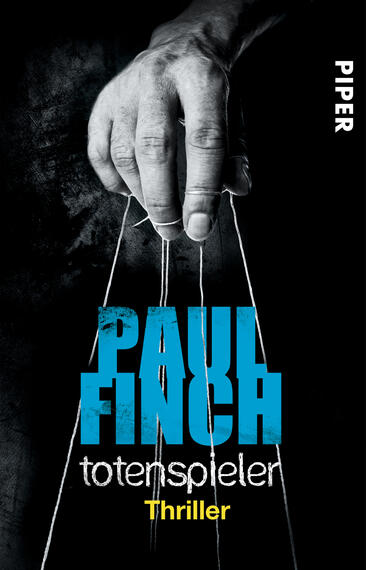

Totenspieler (Mark-Heckenburg-Reihe 5) - eBook-Ausgabe

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Paul Finch gelingt in seiner Serie mit Mark Heckenburg das Kunststück, mit dem 5. Band ›Totenspieler‹ einen der besten Romane der Reihe zu veröffentlichen. Ein hochspannender Plot und eine rasante Handlung.“

dpa-StarlineBeschreibung

Eine Serie tödlicher Unfälle im Süden Englands macht Detective Mark Heckenburg misstrauisch: Kann es sich bei einer Reihe derart skurriler Unglücke noch um einen tragischen Zufall handeln? Oder hat Heck es tatsächlich mit einem Mörder zu tun, der Schicksal spielt? Sein Verdacht, die vermeintlichen Unfälle seien makabere Inszenierungen, bekräftigt sich mehr und mehr. Doch mit jedem Schritt, dem er sich dem Killer nähert, droht er selbst sein Opfer zu werden …

Weitere Titel der Serie „Mark-Heckenburg-Reihe“

Über Paul Finch

Aus „Totenspieler (Mark-Heckenburg-Reihe 5)“

Kapitel 1

Dazzer und Deggsy scherten sich einen Dreck um irgendjemanden. Das erzählten sie zumindest, wenn sie sich auf Partys vor ihren Kumpels aufspielten. Oder wenn die Bullen sie aufgriffen und ihnen einzureden versuchten, sie hätten etwas ausgefressen.

Sie taten, was ihnen gerade in den Sinn kam. Sie zogen nicht los, um irgendjemandem etwas anzutun, aber wenn ihnen jemand in die Quere kam, hatte der Störenfried eben verdammt noch mal Pech gehabt. Sie klauten Autos und hatten ihren Spaß mit ihnen. Das war ihr Ding. Und sie würden damit weitermachen, denn es [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Paul Finch mischt schwärzesten Humor mit einer hochspannenden Krimihandlung. Heckenburg ist ein Draufgänger, der auch die härtesten Actionszenen besteht und immer noch realistisch wirkt.“

dpa-Starline„In seinem fünften Roman über den Ermittler Mark Heckenburg mischt Paul Finch schwärzesten Humor mit einer hochspanneden Krimihandlung.“

Lübecker Nachrichten„Paul Finch hat mit ›Totenspieler‹ einen der bislang besten Bände seiner Krimireihe um den Ermittler Heckenburg geschrieben.“

Frankfurter Neue Presse„Paul Finchs Reihe um den eigensinnigen Ermittler garantiert bei jedem Fall Höchstspannung. (...) Nervenkitzel von der ersten bis zur letzten Seite.“

Cellesche Zeitung„Paul Finch gelingt in seiner Serie mit Mark Heckenburg das Kunststück, mit dem 5. Band ›Totenspieler‹ einen der besten Romane der Reihe zu veröffentlichen. Ein hochspannender Plot und eine rasante Handlung.“

dpa-Starline

Die erste Bewertung schreiben