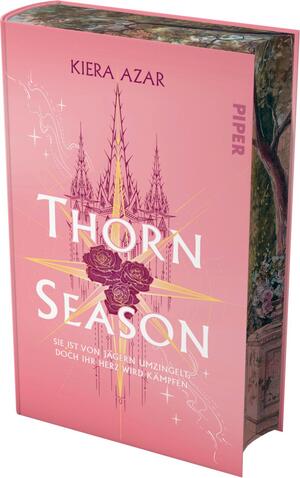

Ein Blickfang fürs Buchregal − das sind unsere Bücher mit farbigem Buchschnitt

Sammeln, staunen, schwelgen: Piper-Bücher mit Farbschnitt

Ob als Geschenk für buchbegeisterte Freund:innen oder als Belohnung für sich selbst – Farbschnitt-Bücher sind etwas ganz Besonderes. Mit sanften Farbverläufen oder kunstvollen Mustern erzählt jeder Schnitt die Geschichte des Buchs auf seine eigene, visuelle Weise und verwandelt Ihr Buchregal in eine kleine Galerie. Diese jahrhundertealte Buchbinderkunst erlebt derzeit eine Renaissance – und das aus gutem Grund.

Warum Buchschnitte gerade so beliebt sind

Die Buchbranche erlebt derzeit einen spürbaren Wandel. Plattformen wie Instagram und TikTok haben das Bewusstsein für die Ästhetik von Büchern geschärft. Plötzlich zählen nicht nur Inhalt und Autor:innen, sondern auch die visuelle Wirkung.

Was einst exklusiven Sammlerausgaben vorbehalten war, hält nun Einzug in reguläre Editionen. Verlage haben dies erkannt. Bücher müssen heute auch optisch überzeugen, um in der Flut der Neuerscheinungen aufzufallen.

Parallel dazu wächst die Wertschätzung für das physische Buch. Je digitaler unser Alltag wird, desto kostbarer werden haptische Erfahrungen.

Als Farbschnitt bezeichnet man die farblich gestalteten Kanten von Buchseiten. Diese können einfarbig oder mit Mustern und Verzierungen gestaltet sein und sich auf einer Seite oder umlaufend befinden.

Meistens wird der Farbschnitt mithilfe moderner Digitaldruck- oder Spritztechniken direkt auf die Seitenkanten aufgetragen – häufig bereits, bevor das Buch gebunden wird.

Nein, bei Piper und Everlove ist die Ausstattung mit Farbschnitt üblicherweise auf die erste Auflage eines Buches begrenzt und kostet genauso viel wie die „reguläre“ Ausgabe.

Wenn Sie Ihr Buch vor dem Erscheinungstermin bestellen, erhalten Sie in der Regel die exklusive Sonderausgabe mit Farbschnitt. Sollte diese Edition in Ausnahmefällen noch als verfügbar angezeigt werden, obwohl sie bereits vergriffen ist, bitten wir um Ihr Verständnis. Wir setzen alles daran, solche Überschneidungen zu vermeiden und Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

Bewahren Sie Ihre Bücher mit Farbschnitt an einem trockenen, kühlen Ort auf und schützen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung, damit die Farben nicht verblassen. Verwenden Sie Buchstützen, um ein Verformen zu verhindern. Damit Sie lange Freude an den leuchtenden Buchschnitten haben, empfehlen wir, sich vor dem Berühren des Buchs die Hände zu waschen. So vermeiden Sie, dass Öle oder Schmutz die Farben oder das Papier beeinträchtigen.

Bücher mit Farbschnitt finden Sie in gut sortierten Buchhandlungen, bei Online-Händler oder direkt bei uns im Verlag. Halten Sie Ausschau nach besonderen Editionen und limitierten Auflagen – diese sind oft schnell vergriffen.

Solche Ausgaben behalten häufig ihren Wert oder können sogar im Wert steigen – insbesondere, wenn sie limitiert sind und sorgfältig gepflegt werden.

Das ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Gemeinsam mit unseren Buchhandelspartnern veranstalten wir regelmäßig Events, bei denen Sie unter fachkundiger Anleitung eigene Farbschnitte gestalten können. Abonnieren Sie am besten unseren Romance-Newsletter, um keine Veranstaltung zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Das Einfärben der Buchschnitte ist ein zusätzlicher Produktionsschritt, der erst ab einer gewissen Menge möglich ist. Zudem sind die Ressourcen oder die Zeit für die Produktion einer speziellen Ausgabe begrenzt. Der Farbschnitt ist daher oft nur für die erste Auflage machbar.