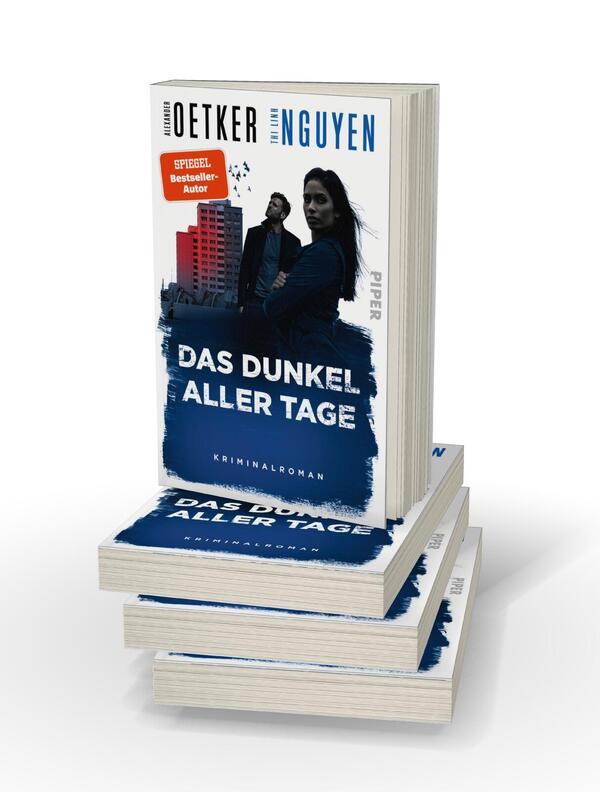

Produktbilder zum Buch

Das Dunkel aller Tage (Schmidt & Schmidt 2)

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Die beiden bisherigen Krimis der Reihe sind rasante Pageturner mit durchaus komischen Momenten.“

tip BerlinBeschreibung

Und die Wahrheit ist noch dunkler

Eine Explosion hüllt den Berliner Osten in Rauchschwaden: Im hinteren Teil des Dong Xuan Centers fliegt eine Baracke in die Luft, mehrere Menschen sterben. Schnell wird klar, dass dort Drogen gekocht wurden – und ausgerechnet der Bruder von Kommissarin Linh Schmidt wird als Drahtzieher festgenommen. Überzeugt von seiner Unschuld, mischt sich Linh in die Ermittlung ein.

Dass mit Rabenstein der ärgste Feind ihres Mannes die ermittelnde SEK leitet, macht die Sache nicht leichter. Die größten Sorgen bereitet Linh jedoch Adam selbst: Ihr Ehemann steckt mitten in…

Und die Wahrheit ist noch dunkler

Eine Explosion hüllt den Berliner Osten in Rauchschwaden: Im hinteren Teil des Dong Xuan Centers fliegt eine Baracke in die Luft, mehrere Menschen sterben. Schnell wird klar, dass dort Drogen gekocht wurden – und ausgerechnet der Bruder von Kommissarin Linh Schmidt wird als Drahtzieher festgenommen. Überzeugt von seiner Unschuld, mischt sich Linh in die Ermittlung ein.

Dass mit Rabenstein der ärgste Feind ihres Mannes die ermittelnde SEK leitet, macht die Sache nicht leichter. Die größten Sorgen bereitet Linh jedoch Adam selbst: Ihr Ehemann steckt mitten in einer schweren Depression. Als er eines Tages durch das offene Fenster einen Streit im Nachbarhaus mithört und glaubt, Zeuge häuslicher Gewalt zu werden, quält er sich gegen seine Angstattacken aus dem Bett. Er bittet die Mutter zweier Kinder, gegen ihren Mann auszusagen – und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Bis der Mann die Treppe des Hauses herunterfällt und stirbt. War es wirklich ein Unfall?

Um die beiden Fälle zu lösen, müssen Linh und Adam nicht nur gegen die Zeit und die eigenen Geheimnisse ankämpfen, sondern auch gegen Verräter in den eigenen Reihen ...

Hochspannend und hochaktuell – in ihrem zweiten Fall wird es für das deutsch-vietnamesische Ermittlerpaar persönlich!

Die neue Krimi-Serie von SPIEGEL-Bestsellerautor Alexander Oetker und Linh Thi Nguyen.

Thi Linh Nguyen, 1991 im vietnamesischen Bac Ninh geboren, kam mit drei Monaten nach Deutschland und wuchs in Berlin-Marzahn auf.

Alexander Oetker, geboren 1982 in Berlin, ist Bestsellerautor französischer Kriminalromane und Preisträger der DELIA für den besten Liebesroman 2022. Er hat Thi Linh Nguyen unterstützt, ihre Geschichte in dieser Krimiserie zu erzählen.

„Das Dunkel aller Tage“ ist der perfekte Krimi für Fans von Wolfgang Schorlaus Dengler-Reihe und der Serien „Im Angesicht des Verbrechens“ und „4 Blocks“.

„Schmidt & Schmidt dürfen gerne in Serie gehen!“ Rhein-Neckar-Zeitung

„Ein geschickt geplotteter und rasant erzählter Großstadtkrimi.“ Der Freitag über „Die Schuld, die uns verfolgt“

Weitere Titel der Serie „Schmidt & Schmidt“

Über Thi Linh Nguyen

Über Alexander Oetker

Aus „Das Dunkel aller Tage (Schmidt & Schmidt 2)“

PROLOG

Es piepte zweimal, dieses kleine metallische Geräusch, das tagein, tagaus Nachrichten ankündigte. Vielleicht war es diesmal eine Bitte um Mietrückstellung, eine hoffnungsvolle Frage nach einem Kredit – oder sogar eine Nachricht der jungen Frau, die er kürzlich im Internet kennengelernt hatte. Er hatte sich nie ins Dating gestürzt, weil das Geschäft für ihn immer Vorrang hatte, aber seit ein paar Wochen war er bei Tinder angemeldet, und irgendwie hatte es diese junge Vietnamesin, die er zweimal getroffen hatte, vermocht, ihm ein Lächeln aufs Gesicht zu [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„Nach ›Die Schuld, die uns verfolgt‹ erscheint nun der spannende zweite Fall.“

Westfälische Nachrichten„wie es Oetker und Nguyen gelingt, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen […] ist exzellent.“

Rhein-Neckar-Zeitung„Die deutsch-vietnamesische Mischung funktioniert erneut sehr gut. So kann die Serie weitergehen.“

Hallo München„Die beiden bisherigen Krimis der Reihe sind rasante Pageturner mit durchaus komischen Momenten.“

tip Berlin

Die erste Bewertung schreiben