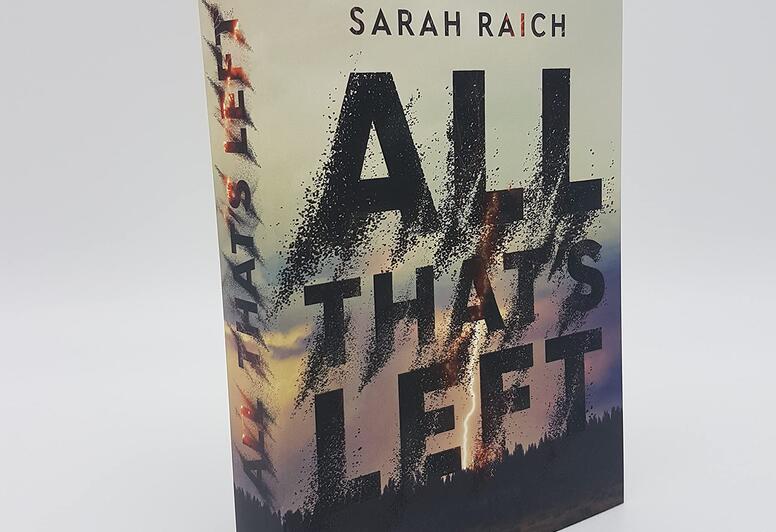

All that's left All that's left - eBook-Ausgabe

Roman

— Ein dystopisches Jugendbuch für die Generation „Fridays for Future“„Raich zwingt die Leser, ihre jetzige Situation und ihr alltägliches Leben zu reflektieren.“ - Der Tagesspiegel

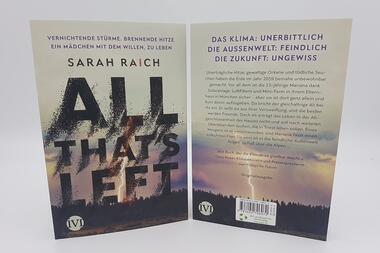

All that's left — Inhalt

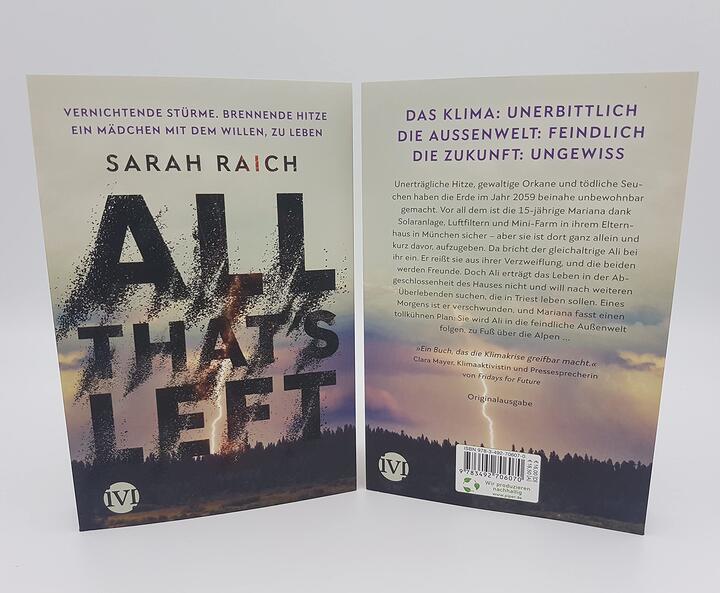

Das Klima: unerbittlich

Die Außenwelt: feindlich

Die Zukunft: ungewiss

… es sei denn, man nimmt sie in die eigene Hand!

Unerträgliche Hitze, gewaltige Orkane und tödliche Seuchen haben die Erde im Jahr 2059 beinahe unbewohnbar gemacht. Vor all dem ist die 15-jährige Mariana im Haus ihrer Eltern in München sicher – doch sie ist ganz allein und kurz davor aufzugeben. Das ändert sich, als der gleichaltrige Ali bei ihr einbricht. Er reißt sie aus ihrer Verzweiflung und die beiden werden Freunde. Ali will jedoch nicht bleiben. Er erträgt die abgeschlossene Welt im Haus nicht und will weitere Überlebende suchen. Eines Morgens ist er verschwunden, und Mariana fasst einen tollkühnen Plan: Sie wird Ali in die feindliche Außenwelt folgen, zu Fuß über die Alpen …

Mit einem Nachwort von Clara Mayer, Klimaaktivistin und Pressesprecherin von Fridays for Future.

„Ein Buch, das die Klimakrise greifbar macht.“

Clara Mayer

„›Mad Max: Fury Road‹ trifft Marlen Haushofers ›Die Wand‹: Dieser schonungslose und doch hoffnungsvolle Jugendroman verbindet Feminismus, Klimakrise und knallharte Action zu einem unglaublich spannenden dystopischen Plot, der nicht nur räumlich gar nicht so weit von unserer Realität entfernt scheint.“

Magda Birkmann, Buchhändlerin bei Ocelot

Leseprobe zu „All that's left“

I DAS HAUS

Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich weiß ja auch gar nicht, wer du bist, was dich interessiert, was du schon weißt. Was du erlebt hast. Wer weiß, vielleicht hast du dir die ganze Zeit auf irgendeinem Südsee-Atoll die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, kühle Drinks geschlürft und im Fernsehen zugesehen, wie hier alles zusammengebrochen ist. Vielleicht tust du das ja auch immer noch. Vielleicht gibt es noch immer diese Orte, wo es einfach nett ist. Ohne fiese Krankheiten, Dürre und Tod. Vielleicht liegst [...]

I DAS HAUS

Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich weiß ja auch gar nicht, wer du bist, was dich interessiert, was du schon weißt. Was du erlebt hast. Wer weiß, vielleicht hast du dir die ganze Zeit auf irgendeinem Südsee-Atoll die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, kühle Drinks geschlürft und im Fernsehen zugesehen, wie hier alles zusammengebrochen ist. Vielleicht tust du das ja auch immer noch. Vielleicht gibt es noch immer diese Orte, wo es einfach nett ist. Ohne fiese Krankheiten, Dürre und Tod. Vielleicht liegst du da jetzt, hörst meine Geschichte und denkst dir: O Mann, die Arme. Was für ein trauriges Leben, buhuhuuu, und dann schlürfst du ein bisschen Ananas-Saft, bevor du ins klare Meer springst und ein paar Züge schwimmst. Vielleicht hört mich ja auch nie jemand.

Aber das bin ich gewöhnt. Ist ja niemand hier. Da kann ich auch gleich mit mir selbst reden. Oder mit Herrn Meyer da drüben. „Hallo, Herr Meyer, wie geht’s denn so? Wollen Sie nicht mal wieder Ihr Auto putzen? Nein? Hmm. Sie waren aber auch schon mal gesprächiger!“

Ich versuche sonst eigentlich, nicht so sehr zu ihm zu schauen. Mittlerweile geht’s, jetzt ist er ein Skelett. Aber eine Zeit lang sah es wirklich fies aus. Als die Haut an den Armen langsam schwarz wurde … es war mir gar nicht klar, wie ekelig der Tod sein kann. Ich hab darüber nicht so viel nachgedacht. Ich meine, über den Tod hab ich schon viel nachgedacht. Sehr viel. Aber das Vermodern danach. Das war mir nicht so bewusst. Es tut mir auch leid, dass ihn keiner begraben hat. Aber Papa hat gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Das Risiko ist viel zu hoch. Da können wir uns anstecken. Oder überfallen werden.

Nun ist er da also noch immer, ein Haufen Knochen, der über dem Lenkrad seines geliebten Autos hängt. Sieht nicht so crispy aus, der Herr Meyer. Nicht dass er je crispy aussah.

Früher hab ich übrigens nie „crispy“ gesagt. Jedenfalls nicht vor anderen. Höchstens so für mich. In mir drinnen. Wenn ich mir vorgestellt habe, wie die Dinge sonst sein könnten. Wie sich ein anderes Leben anfühlen würde, eines mit Freunden und Partys.

Zu Hause will Papa solche Worte nicht hören. Das findet er ganz schlimm. „Als hätten wir nicht schon eine schöne, funktionierende Sprache, mit der man alles sagen kann, was zu sagen ist.“

Und in der Schule? Niemals. In der Schule kannst du „crispy“ sagen, wenn du „crispy“ bist. Sonst hältst du besser die Fresse. Und wenn du doch was sagen musst, dann sag bitte so wenig wie möglich, so unauffällig wie möglich. Wenn du ein Wort in den Mund nimmst, das die Coolen benutzen – dann bist du fällig. Justus zwei Klassen über mir hat mal „killer“ benutzt. Zwei Tage später kam er heulend vom Klo. Auf seiner Stirn und den Wangen stand mit Edding: „Ich bin killer scheiße.“

Ich frag mich, was mit dem ist. Mit dem Justus. Ob der noch lebt? Ich glaub nicht. So verstrahlt, wie der war. Obwohl. Ich bin ja auch noch hier. Und wenn jetzt überhaupt irgendwer an mich denkt, dann bestimmt: Die olle Mariana? Die ist doch schon lange abgekratzt, so blöd, wie die war.

Der Zusammenbruch ist jetzt etwa zwei Jahre her. Obwohl ich das nicht so richtig benennen kann, wann das war, der Zusammenbruch. War das, als die Schule aufgehört hat? Erst mal auf Zeit und dann einfach für immer? Oder war es, als es keine Nachrichten von der Regierung mehr gab? Oder als die Leichen auf der Straße liegen blieben, weil sie keiner mehr beerdigt hat? Mir hat nie jemand gesagt: So, Mariana, das war’s jetzt. Die Welt, die du kanntest, die ist jetzt wirklich erledigt.

Mir war es schon klar, dass das nichts mehr werden konnte. Ich hab nur auf den Knall gewartet. Aber geknallt hat es nie. Es ist einfach so alles zerbröselt. Wahrscheinlich ist das eine unserer vielen Schwächen. Von uns Menschen, meine ich, dass wir immer denken: Bevor es vorbei ist, bekommen wir noch eine letzte Warnung, damit wir wissen: Jetzt ist wirklich Schluss! Aber so ist die Welt nicht. Da muss man nur der Natur zusehen. Riesen-Bambus zum Beispiel. Der kann 70 Zentimeter am Tag wachsen. Aber SEHEN kannst du es trotzdem nicht.

Ich glaube, als ich geboren wurde, war bei uns noch alles ganz fein. Also in Europa, Deutschland. Vielleicht noch USA. Alle hatten Essen, 50 Fernsehkanäle, jeden Tag fünf heiße Duschen, wenn man wollte. Die Leute lagen an Schwimmbecken und tranken ständig irgendwelche tollen Getränke, solche mit Obst am Glas und Schirmchen, die nach irgendwas schmeckten, oder aßen ein Eis.

Im Rest der Welt war’s da schon nicht so toll. Aber wenn ich meinen Geschichtslehrer richtig verstanden habe, dann war das eine ganze Weile so. Europa war okay für die meisten, Nordamerika im Großen und Ganzen auch. Der ganze Rest: großer Mist für quasi alle. Und jetzt ist halt großer Mist überall. Soweit ich das beurteilen kann jedenfalls. Denn die Wahrheit ist: Ich weiß nichts über den Rest der Welt. Ich weiß eigentlich nur, dass ich hier in diesem Haus sitze und keinen dran kriege an dieses blöde Funkgerät. Und meine Eltern sind seit drei Wochen verschwunden. Meine Mutter seit 21 Tagen und fünf Stunden, mein Vater seit 20 Tagen und 18 Stunden. Seitdem habe ich keinen lebenden Menschen mehr gesehen. Es könnte also auch sein, dass genau niemand mehr da ist. Gar niemand. Dass ich der letzte Mensch bin auf diesem verdammten Planeten. Und ich sitze hier in diesem Haus, gieße das Gemüse im Keller, kontrolliere die Belüftung, die Wasserfilter, die Sicherheitsschleusen und hoffe, dass alles gut geht.

Mein Vater sagt immer: Funk kommt von Geduld. Weil man stundenlang dasitzen muss und hören muss und was sagen muss und wieder hören und wieder Frequenz verstellen. Immer so weiter. Das dauert halt.

Theoretisch kann ich auch mit Leuten in Australien sprechen. Wenn denn da jemand ist, wenn er dieselbe Frequenz hätte wie ich und er oder sie mir antworten würde. Bisher hat noch keiner geantwortet. Immer nur Rauschen und Zirpen. Manchmal glaube ich, dass ich da eine Stimme höre, ganz weit weg, zwischen dem Zirpen, im Zirpen drin, fremde Sprachen, die mir etwas zuflüstern. Papa hat immer gesagt, das ist Unsinn. Das Zirpen sind atmosphärische Störgeräusche. Und, hat er gesagt, selbst wenn es Stimmen sind, ist es egal. Denn du verstehst sie nicht, Mariana. Du kannst nicht mit ihnen sprechen, also ist es nutzlos.

Ehrlich gesagt, ich finde es nicht egal. Wenn ich wüsste, dass in dem Zirpen Stimmen sind, dann wüsste ich, da ist jemand. Irgendwo. Ob die nun Kisuaheli sprechen oder Urdu – das wäre mir erst mal nicht so wichtig. So ist es aber nur die Stille, die mal kurz zuckt.

Internet war praktisch. Jedenfalls, als es noch richtig funktioniert hat. Als ich noch zur Schule gegangen bin, sind immer mehr Server-Farmen ausgefallen, die Stromspargesetze haben dem Internet auch geschadet, sagt Papa, aber sie haben dennoch nur beschleunigt, was kommen musste.

Mein Vater hat im Keller ein paar Server stehen. Da ist eine Menge drauf von dem, was mal das Internet war. Er hat immer gesagt, Mariana, das ist das Wichtigste. Das Wissen aufheben. Damit es weitergeht. Deshalb haben wir auch einen Kellerraum voller Bücher. Und einen voller Filme, Fotos, Zeitungen.

Vielleicht denkst du jetzt: komischer Typ, der Vater. Ich weiß nicht, kann sein. Meine Mutter sagt immer, total einen an der Klatsche, dein Vater. Und ein bisschen hat sie vielleicht auch recht. Mein Papa hat sich nie für das interessiert, was die anderen gut fanden. Aber deshalb bin ich überhaupt noch hier.

Er hat es kommen sehen. Er hat dieses Haus so gebaut, damit wir hier alles überleben können. Dass wir wie eine Insel sind, im verseuchten Meer.

Bis es aber so weit war, war ich nur die bekloppte Mariana mit dem noch bekloppteren Vater. Und als es so weit war, ist auch keiner mehr gekommen und hat gesagt: Sorry, Mariana. Dein Vater hatte ja doch recht. Und ach so: Tut uns leid, dass wir dich in die Kloschüssel gesteckt haben. Ach ja, wir hätten dich vielleicht auch mal zum Geburtstag einladen sollen. Und der Spitzname FETTI-Ana war natürlich auch nicht okay. Nee, hat leider keiner gesagt. War dann eben so. War dann eben vorbei. Recht haben hilft irgendwie auch nicht.

Und jetzt sitz ich hier und hangel mich von Fiepsen zu Fiepsen in diesem Monsterkasten. Bis nach Australien. Wow. Dabei wüsste ich eigentlich gern, ob hier in der Gegend noch jemand ist.

Papa hat gesagt, bei den meisten geht es schnell. Wenn das Wasser aus ist und sie rausgehen, sind sie erledigt. Da machen die Bakterien ganz schnell. Wir haben vor der Schleuse vier ABC-Anzüge hängen. Na ja, mittlerweile nur noch zwei.

Ja, in den ersten Monaten, nachdem uns Papa eingeschlossen hat, liefen dann immer mal solche an unserem Haus vorbei. „Weg von den Fenstern, sofort!“, hat Papa dann immer gesagt. Und dann sind wir für zwei Stunden in den Keller, haben einen Film geschaut oder so. Ich hab mich immer gefragt, was das soll. Ich meine, wir haben Panzerglas-Fenster, wir haben Stahlplatten in den Türen. Wir haben sogar ein Maschinengewehr auf dem Dach. Für alle Fälle. Wir haben die besten Luftfilter, die es auf der Welt gibt. Wir haben also gar nichts zu befürchten.

Einmal bin ich dann geblieben und hab nachgesehen, wer da ist. Und dann hab ich gewusst, warum mein Vater immer wollte, dass wir uns verstecken.

Es war eine Frau. Schon ziemlich angeschlagen. Die Haare fielen aus, und die Blasen hatten schon angefangen. Sie schleppte sich die Straße entlang. Hinter sich zog sie einen Bollerwagen. Fotoalben, eine Plane, ein paar Konserven. Sachen halt, die Menschen zu brauchen glauben. Und dann sah sie mich. Ich weiß noch, wie ihr Blick mich traf, wie er sich richtig an mir festfraß. Sie hatte blaue Augen und dunkle Haare. Wie sie Hoffnung schöpfte. Sie hob die Hand, als wollte sie nach mir greifen. Dann wedelte sie damit durch die Luft und fing an zu rufen.

Ich verzog mich schnell an die Zimmerwand, sodass sie mich nicht mehr sehen konnte. Aber es war zu spät. Sie ging nicht mehr weg. Sie begann, an die Tür zu schlagen. Und zu betteln. Und zu weinen. Und zu flehen. Und zu fluchen. Beschimpft hat sie uns. Und dann hat sie wieder gebettelt und geweint. Und sie hat nicht aufgehört. Und immer wieder schlug sie gegen die Tür. Hat am Holz gekratzt, einen Stein aus dem Garten genommen und gegen die Fenster geschlagen. Sie sind aus bruchsicherem Glas. Ich meine wirklich bruchsicher, nicht nur ein bisschen. Sie hat es aber ziemlich lang versucht. Stundenlang hat sie nicht aufgehört. Sie wurde immer schwächer, hat geblutet. Es war schrecklich. Aber ich habe es nicht geschafft wegzuschauen. Ich bin am Fenster sitzen geblieben. Ich dachte, wenn ich gehe, dann verrate ich sie noch einmal. Ich dachte, ich darf sie nicht allein lassen. Niemand will allein sterben.

Vater hat mich dann weggetragen, in den Keller, bevor es wirklich mit ihr zu Ende ging. Am nächsten Morgen habe ich ihm geholfen. Wir haben sie in ein Tuch gewickelt und in die Verbrennungsanlage geworfen. Ich wollte ihr noch ein Buch dazulegen. Emily Dickinson. Die mag ich sehr, auch wenn ich eigentlich nie so ganz weiß, was sie eigentlich meint. Aber das ist es vielleicht gerade, was mir so gefällt. Und es klingt so schön.

„The soul has moments of escape –

When bursting all the doors –

She dances like a Bomb, abroad,

And swings upon the Hours“

Daran musste ich denken, als die Frau dalag. In ihrem Tuch. Wahrscheinlich einfach nur, weil mir ihr Hämmern an der Tür nicht mehr aus dem Kopf ging. BÄMM BÄMM BÄMM. Ich kann das noch heute hören. BÄMM BÄMM BÄMM. Oder vielleicht, weil ich gehofft habe, dass im Tod ein kleiner Teil von ihr entkommen ist. Jedenfalls habe ich ihr das sehr gewünscht.

Mein Vater hat das Buch zurück in den Keller gestellt. „Das reicht, Mariana.“ Hat er gesagt. So richtig hab ich es nicht verstanden. Aber ich wollte ihn nicht fragen. Ich war ehrlich gesagt ganz froh, dass er nichts mehr gesagt hat. Eigentlich wollte ich sie wirklich gern beerdigen. Noch was für sie tun. Aber so etwas interessiert meinen Vater nicht. Das kenne ich schon. „Halte dich nicht mit Sentimentalitäten auf, Mariana.“ Das sagt er oft.

Wir haben sie verbrannt. Das bringt Energie, und die kann man immer gebrauchen. Ich war einfach froh, dass er nicht gesagt hat: Siehst du, ich hab’s dir ja gesagt. Denn er hatte natürlich recht. Und die Frau war tot. Deshalb habe ich auch nichts gesagt.

Wir haben sowieso immer weniger geredet. Ich weiß auch nicht. Man könnte ja denken, es gibt viel zu besprechen, aber irgendwie ist es ja auch immer dasselbe. Man sieht sich jeden Tag, es passiert nichts mehr. Außer dem, was eben immer passiert, was passieren muss, damit es weitergeht. Irgendwann wusste ich ja auch, wie die Dinge funktionieren. Wir haben die Sachen erledigt, ohne zu reden. Zu tun gibt es immer genug.

Er hat einen Plan erstellt und einen Zeitablauf für uns. Damit es uns leichter fällt, hat er gesagt.

Jetzt mach ich einfach weiter damit. Das klappt ganz gut.

Ich muss jetzt den Abendrundgang machen. Am wichtigsten ist das Lüftungssystem. Ist ja klar. Alles andere kann warten. Die Luft nicht.

Ich schlafe schlecht. Vielleicht, weil mein Körper nicht müde ist. Es ist schwierig, müde zu werden, wenn man sich immer und immer und immer auf knapp 400 Quadratmetern bewegt. Aber mein Kopf ist müde. So müde. Vielleicht sind es aber auch die Träume. Oder die Träume kommen vom schlechten Schlafen? Ich weiß es nicht. Was mich nervt, ist, dass die Träume gar nicht vorwärtskommen. Immer dieselben, immer im Kreis. So wirr. Ich träume oft, dass ich wieder in der Schule bin. Ich warte auf Papa. Er wird mich abholen, sagt die Lehrerin, er hat angerufen. Sie geht. Ich höre noch ihre Schuhe auf den Fliesen klacken. TACK TACK TACK … Ich sitze auf einer Bank und warte. Dann kommt der Wind. Leicht erst. Ein paar Blätter treiben vorbei. Er wird immer stärker und stärker. Fast stößt er mich von der Bank. Aber ich bleibe sitzen. Kralle mich ins Holz. Warum schiebt der Wind eigentlich nicht die Bank weg, frage ich mich im Traum. Ist doch total unlogisch. Jedenfalls bleiben wir, wo wir sind. Die Bank und ich. Und dann kommt mein Vater. Ich sehe ihn über den Schulhof kommen. Die Wand ist ganz aus Glas, deshalb sehe ich ihn ganz deutlich. Ich will aufstehen und ihm zurufen: Hier bin ich! Endlich bist du da! Doch da sehe ich auf einmal: Das ist gar nicht mein Vater. Er sieht ihm ähnlich. Aber er ist mir vollkommen fremd. Mein Herz beginnt wie wild zu schlagen. Ich denke, es reißt mir die Rippen auseinander. Und dann, wenn ich ganz sicher bin, dass jetzt mein Brustkorb platzen wird, dann wache ich auf. Und kann nicht mehr einschlafen.

Danach gucke ich meistens nach den Pflanzen. Ist ein bisschen überdreht, denn ich schaue eh schon ständig nach ihnen. Aber ich denke mir, öfter ist besser. Und meistens finde ich dann noch was, das ich für sie tun kann.

Ich mag Pflanzen. Ich lese auch gern über sie. Ich glaube, Pflanzen sind total unterschätzt. Na ja, wenn man es mal genau betrachtet, ist ohne Pflanzen alles verloren. Mit den Pflanzen fängt alles an. Die Energie der Sonne fängt sich in ihnen. Die Nahrungskette beginnt. Ist doch total krass! Wir können uns selbst ja noch so toll finden, wenn wir nichts zu fressen haben, dann ist es eben schnell vorbei. Und auch wer nur Fleisch isst, braucht ja Tiere – und die müssen auch von irgendwas leben. Irgendwo muss es anfangen. Das Leben. Und es beginnt eben immer bei den Pflanzen.

Neben der Luft sind die Gewächshäuser im Haus das Wichtigste. Genau genommen hängen sie auch zusammen. Weiß ja jeder, dass Pflanzen verbrauchte Luft in Sauerstoff umwandeln. Und das tun sie auch hier.

Mein Vater hat wirklich ein ziemlich gutes Haus gebaut. Also gut für die Apokalypse. Früher war es wohl eher ein bisschen überdreht.

Es ist wie ein kleines Tier, das ganz für sich lebt. Das sich nach außen schützt. Zum Angeben in besseren Zeiten war es vielleicht nicht so toll. Meine Mutter findet es schrecklich hier. Da war es ja nur konsequent, dass sie abgehauen ist.

Mein Vater hat gesagt, er hat schon lange gewusst, dass irgendwann mal alles in die Binsen geht. Aber es war ihm irgendwie egal. Er hat sich einfach gesagt: Es läuft, solange es läuft. Und dann kam meine Mutter. Und dann ich. Und dann war alles anders, hat er gesagt. Dann konnte er nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken, wann, wo und wie genau die Welt untergeht. Und was ich dann wohl mache.

Ich habe viel geweint als Baby, sagen meine Eltern. Meiner Mutter ging es da nicht so gut, sie musste viel im Bett liegen und schlafen und hat selbst geheult. Und so hat mein Vater mich durch die Wohnung getragen und darüber nachgedacht, was er damit angerichtet hat, dass er mich in die Welt gesetzt hat – und wie er das wiedergutmachen kann. Da musste er schon lange nicht mehr arbeiten, deshalb hatte er viel Zeit zum Nachdenken.

Er hatte ein Programm geschrieben, das in großen Datenmengen Regelmäßigkeiten erkennt. Solche, die Menschen nicht erkennen können. Und das, hat er mir erklärt, war dann wie Geld drucken.

Er hat ein und dasselbe Programm, also jedenfalls den Kern, immer neu verpackt, ein bisschen was dazuprogrammiert und verkauft. Supermärkte, Atomkraftwerke, die Polizei. Alle haben seine Software benutzt. Jedes Mal hat er eine neue Firma gegründet. Und niemand wusste, dass es immer er war. Und dann hat er meine Mutter kennengelernt.

Das muss sehr schön gewesen sein, damals. Da war die Welt in Europa noch so richtig heil. In einer Stadt, die Saint Tropez hieß, war das. Im Sommer haben sich dort damals die Menschen getroffen, die reich waren oder schön, oder beides, und die jeder kannte. Mein Vater hat mir erzählt, dass er in dem Sommer hatte ausprobieren wollen, wie das ist, als reicher Mensch zu leben. Er hatte zwar schon eine Weile einiges an Geld. Aber es hatte ihn nicht so interessiert. Und dann hat er aufgehört zu arbeiten. Und dann war ihm langweilig. Und dann hat er sich ein Boot in Saint Tropez gemietet. Ein riesiges Boot. Das haben die reichen Leute damals so gemacht: große Boote mieten. Mit Menschen, die alles für dich erledigen. Das Essenmachen, das Bootfahren, das Putzen. Das muss total großartig gewesen sein!

Ich meine, damals ging es hier ja eigentlich jedem gut. Alle hatten ständig immer Essen, warmes Wasser zum Duschen und Baden, immer! Wer krank war, kam sofort zum Arzt und kriegte irgendwas. Und das half. Jedenfalls meistens.

Die Leute fuhren ständig in der Gegend rum, um andere zu treffen, um Urlaub zu machen, ständig kauften sie neue Klamotten …

Ich sehe mir ja manchmal Filme und so von damals an, oder Fotos oder Sachen aus dem Fernsehen. Es muss total abgefahren gewesen sein. Und dann das noch in, ich weiß nicht, noch mehr! Noch krasser! Das beste Essen, die tollsten Klamotten, nichts mehr selber machen, gar nichts, nur noch machen, wozu man Bock hat – und wenn es 50 Duschen am Tag sind. Oder rumfliegen, auf der ganzen Welt. Und überall ist es schön. Alles riecht toll und sieht toll aus um dich herum. Es gab damals ganze Internetseiten, Zeitungen und Fernsehsendungen über die reichsten und berühmtesten Menschen, Millionen haben sich das angeschaut und wollten auch gern so sein.

Na ja, und mein Vater wollte sich das dann auch mal ansehen. Oder besser, es auch mal ausprobieren. Er hatte ja Geld. Und dann Zeit.

War total langweilig, hat er gesagt. Er saß auf seinem Boot, hat gegessen, geschlafen, ist schwimmen gegangen und hat sich gelangweilt. Weil es irgendwie nichts zu tun gibt. Es machen ja alles andere. Auch das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Dass man nur Tolles hat – und dann ist es nicht toll? Ich wär so gern dabei gewesen. Nur mal für kurz. Ich hätte mich auch bestimmt nicht gelangweilt. Die Sonne, das Meer, Schwimmen, Schokolade und Erdbeeren mit Sahne, ein Steak … so Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das schmeckt. Sahne, Steak … mein Vater meint, das war alles langweilig nach ein paar Tagen.

Hier jahrelang rumsitzen ist allerdings auch nicht besonders prickelnd.

Er hat dann den Kapitän von dem Schiff gefragt, was die anderen so machen, die so ein Schiff mieten. „Leute einladen, Partys feiern“, hat der gesagt, nachdem er sich wohl ziemlich gewundert hat. „Ich kenn keinen, den ich einladen kann“, hat mein Vater geantwortet. Aber die Leute auf dem Boot wussten auch da Abhilfe. Am nächsten Abend waren 50 Gäste auf dem Boot. Und da war dann meine Mutter dabei. Sie war die schönste Frau, die er je gesehen hat, sagt mein Vater. Sie war gerade in irgendeinem Model-Wettbewerb Dritte geworden, im Fernsehen. Sie war jung, hatte ihr Studium abgebrochen und lebte aus dem Koffer. Sie wollte groß rauskommen. Auch in den Zeitungen stehen, ihre Bilder ins Internet schicken, und Millionen Menschen schauen ihr dabei zu. Ich habe Fotos von ihr gesehen. Sie war wirklich wunderschön. Blonde, schwere Locken, große blaue Augen, ein Mund wie eine dicke Kirsche, rund und rot, weiße, gerade Zähne. Sie sah damals aus wie die perfekte Puppe. Mein Vater sagt, als sie reinkam, wurde die Musik lauter und das Licht heller. Er war sofort verliebt und wollte nichts anderes. Nur sie.

Wie meine Mutter das sieht, weiß ich nicht so richtig. Sie will darüber nicht reden. Das macht sie traurig, über früher reden, sagt sie. Ich glaube, sie ist zu traurig über all das, was weg ist. All das, von dem sie geträumt hat und das dann nicht passiert ist. Berühmt ist sie auch nicht geworden. Dafür hat sie meinen Vater und mich bekommen. Ich glaube, mit dem Tausch war sie nicht glücklich. Über mich will sie auch nicht reden. Und jetzt ist sie weg.

Ob ich auch mal jemanden kennenlerne, der die Musik lauter macht und das Licht heller?

Die Schneckenfarm stresst mich irgendwie. Die Heuschrecken auch. Dieses Gewusel. Sie krabbeln und kriechen übereinander, die Heuschrecken fressen sich auch manchmal gegenseitig. Glaube ich jedenfalls, manchmal liegen nämlich einzelne Beine herum. Und wo soll der Rest sonst sein? Es sind ja nur Heuschrecken darin. Und Futter. Und auch wenn Papa sagt, die merken nichts, das sind nur Proteine auf Beinen mit einfachen elektrischen Informationsstrecken. Sie wollen raus. Das merke ich. Sie kratzen mit ihren Beinchen am Glas, kriechen ganz hoch, bis sie wieder runterfallen, weil es auch dort kein Entkommen gibt. Den Heuschrecken macht das nichts. Für die Schnecken ist das schlimmer. Sie zerschlagen sich dabei die Häuser.

Die Schnecken machen wenig Geräusche, die Heuschrecken umso mehr. Es ist gar nicht das Zirpen. Sie zirpen gar nicht so viel. Aber ihre harten Körper klackern ganz leise, wenn sie übereinanderkriechen, auf der Suche nach einem Ausweg. Und ihre Münder. Diese Scheren darin. Ich glaube, die machen auch Geräusche. So ein Schaben. Oder Kratzen. Ganz leise. Aber immer da.

Manchmal träume ich von ihnen. Vor allem von den Heuschrecken, von ihren Köpfen, die wie losgelöst am Körper schweben. Sich drehen, hin und her, die Fühler immer auf der Suche, die Augen auf mich gerichtet, ich weiß gar nicht, wo sie anfangen und wo sie aufhören. Und die Zangen gehen auf und zu, als wollten sie sich durchs Glas fressen, Molekül für Molekül die durchsichtige Masse abschaben, bis sie zu mir können, nachts, und bei mir weitermachen, meiner Haut, meinem Fleisch.

Die Stürme machen mir Angst. Wenn der Wind am Dach zerrt, als wollte er das Haus aus der Erde reißen und mitnehmen. Dann beginnt es zu knacken und zu quietschen im Haus. Fast, als ob es lebendig wäre. Als ob es Schmerzen hätte. Und ich denke dann immer: Dieses Mal hält es das nicht mehr aus. Dieses Mal bricht es zusammen. Papa hat immer gesagt, so weit wird es nicht kommen. Er habe das beim Bau berechnet. „In diesem Haus steckt mehr Stahl als im Eiffelturm“, hat er immer gesagt. Er ist trotzdem immer mit uns in den Keller gegangen, wenn ein Sturm kam. Und es ist auch ein blöder Satz. Der Eiffelturm steht ja schon lange nicht mehr.

Die Stürme sind einfach nur eine logische Folge vom radikalisierten Wetter, sagt Papa. Hätte jeder wissen können. Hat aber auch keinen interessiert. Wenn es heißer wird, dann wird es eben nicht nur heißer. Dann kommt auch krasserer Regen oder gar keiner. Und dann kommen auch mehr Stürme.

Hätte man alles wissen können. Konnte man sogar ausrechnen, wenn man ein bisschen rechnen und nachdenken kann, hat Papa gesagt.

Ich kann mich nicht daran erinnern, aber früher waren die Stürme eben nicht so schlimm. Es gab schon welche, nur nicht so wie jetzt. Irgendwann haben sie sich verändert. Stärker. Immer stärker. So stark, wie früher keiner dachte, dass sie werden könnten. Sie mussten sogar neue Sturmstufen benennen. Einen neuen Namen gab es auch irgendwann. Triorkan. Dreifacher Orkan. Sie dauern länger, und sie kommen schneller. Und öfter. Der Wald hinter unserem Haus sieht auch nicht mehr so aus wie auf den Fotos, als ich Baby war. Die großen Bäume, die sind weg. Der Sturm hat sie mitgenommen. Also, ob man das noch Wald nennt, weiß ich gar nicht. Wir nennen es immer noch so, weil früher einer dort stand.

Das Blöde ist eben auch, dass der Regen oft so heftig ist – oder es ist monatelang alles trocken. Jetzt sind es eher Büsche, die dort wachsen. Und in unserem Garten, da ist nicht mehr so viel. Ein bisschen Disteln, Acker-Senf, ein Natternkopf. Deswegen finde ich ja die Forsythien von Frau Meier so krass. Die halten irgendwie durch.

Ich kann mich noch erinnern, ich war noch nicht in der Schule, da hat meine Mutter total geheult. Ihre Hortensien waren wieder eingegangen. Die haben die Trockenheit nicht ausgehalten. Und gießen durfte man da schon lange nicht mehr. Das war wohl früher so. Man hat einfach Wasser in seinen Garten geschüttet – und gut war. Krass, oder? Mein Vater hat ihr dann Hortensien aus Stoff geschenkt. Das fand sie aber auch nicht so toll. Sie hat eine Woche mit niemandem geredet.

Sie ist jetzt 23 Tage fort. Ungefähr. Und Papa 21 Tage und acht Stunden. Eine Woche, hat er gesagt, maximal. Bisher halte ich alles ganz gut am Laufen, glaube ich. Ich schaff das schon. Irgendwie schaff ich das schon.

Ich würde gern mehr machen. Ich würde gern irgendetwas tun. Also klar, ich mach ja Dinge. Ich gieß die Pflanzen, checke die ganzen Systeme. Neulich hatte das Entwässerungssystem ums Haus eine Macke. Da habe ich wirklich Angst bekommen. Denn wenn ein Sturm mit richtig Regen kommt, und dann funktioniert der Ablauf nicht … Die anderen Häuser überfluten regelmäßig. Papa hat um unser Haus Schächte bauen lassen, die gehen bis zu hundert Meter tief. Wir hatten es immer trocken. Aber wie gesagt, wenn die nicht mehr mitmachen … Dann läuft’s irgendwann auch bei uns rein.

Jedenfalls war da was drin. Der Regen spült manchmal einen kleinen Baumstamm oder eine Leiche rein. Hatten wir früher schon mal. Da zerreißt es irgendwo die Gitter und dann drückt es sie rein in unsere Kanäle. Jedenfalls ging der Alarm in der Kontrollstation an. Ich habe dann einen halben Tag gebraucht, bis der Wartungsroboter funktionierte, habe ihn in den Zufahrtsschacht gesetzt und alles mit dem Ding abgefahren. Ich glaube, es waren die Reste von einem großen Hund, den es irgendwie in die Kanäle gespült hat. Aber so gut ist die Kamera nicht. Zum Glück ließ er sich mit dem Roboter zersägen. Da war ich ganz schön erleichtert. Papa hat gesagt, wenn alle Stricke reißen, müssen wir in die Kanäle klettern. Denn das System muss weiter funktionieren, koste es, was es wolle. Sonst sind wir ganz schnell aufgeschmissen. Wenn einmal ein Fehler drin ist, kommt es zur einer Kaskade von Scheiße, die dann niemand mehr aufhalten kann, hat er gesagt. Papa flucht fast nie. Wenn einmal das Haus überflutet wurde, dann läuft ziemlich schnell die Elektrik nicht mehr, und dann läuft die Belüftung nicht mehr, und dann laufen die unterirdischen Gewächshäuser nicht mehr, und dann gibt’s keine saubere Luft und kein frisches Essen, und dann wird’s im Haus zu heiß, und die Luft reicht nicht zum Atmen. Dann macht man irgendwann die Fenster auf. Oder geht raus. Und irgendwann geht’s uns dann wie allen. Krrrrt. Game over.

Deshalb müssen wir immer aufpassen, dass das Haus läuft. Dass alle Systeme sauber sind und funktionieren. Deshalb checken wir alles jeden Tag durch. Manches auch zweimal am Tag. Deshalb gibt es mehrere Alarmsysteme. Dafür haben wir drei Roboter für den Notfall, die in alle möglichen Schächte können. Und wenn es hart auf hart kommt, müssen wir unsere ABC-Anzüge anziehen und selbst reparieren, was zu reparieren ist. Diesmal war es aber nicht so. Hat alles geklappt … Bisher hat es sowieso alles geklappt. Das System läuft. Mein Vater musste ein- oder zweimal raus. Ist aber gut gegangen. Jedenfalls muss deshalb immer jemand da sein und sich um das Haus kümmern. Deshalb bin ich noch hier.

Nun, ich mach schon Sachen. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, dreht sich alles im Kreis. Nichts geht voran. Ich bin schon beschäftigt. Ich bin auch oft total müde im Kopf und habe Angst, Sachen zu vergessen. Weil es so viel ist. Ich träume von den Plänen und den Listen, die Papa angelegt hat, damit ich nicht durcheinanderkomme. Ich habe sie alle im Kopf. Natürlich hab ich sie im Kopf. Ich muss sie ja jeden Tag abarbeiten.

Also, ich hab schon was zu tun. Aber ich fühl mich irgendwie, ja, wie eben die, die die Liste abhakt. Der Arm mit dem Stift oder so. Als wäre ich auch einer von den Robotern, von den Schaltpulten und Alarmanlagen, die hier dafür da sind, den Laden am Laufen zu halten. Ist ja auch so. Ich halt hier den Laden am Laufen. Es ist so viel zu tun. Aber es passiert nichts. Und ich lauf rum, eigentlich wie dieser Panther in dem Gedicht von dem Rilke. Immer im Kreis. Nur dass mein Käfig größer ist und mein Rundgang länger dauert. „Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt …“ – und da ist das Problem. Der Panther sieht keine Welt, obwohl sie da ist. Er hat seinen Geist eingesperrt und sieht nur noch Gitter. Die zwitschernden Vögel, die Bäume im Park, die Menschen, die ihn einsperren, die sieht er nicht. Ich will ja gern eine Welt sehen. Aber da draußen ist nichts mehr. Nur Stürme, Leichen und Bakterien.

Ich war mir sicher, die Krähen überleben. Krähen können alles, hab ich gedacht. Seit ich klein bin, mag ich Krähen. Vielleicht, weil sie sonst keiner mag. Vielleicht, weil sie umherstaksen wie steifbeinige Onkel nach dem dritten Bier und im nächsten Moment unendlich elegant durch die Luft turnen können. Vielleicht, weil ihre Stimmen grob klingen und ihre Federn glänzen wie feinste Seide. Und ganz bestimmt, weil sie unendlich schlau sind. Immer wenn die Forscher dachten, sie haben erkannt, wie schlau Krähen sind, fanden sie etwas, das sie auch noch konnten.

So schlau. Da war ich mir sicher: Die schaffen das. Weil sie ja auch hart im Nehmen sind. Krähenpopulationen, die massiv bejagt worden sind, wurden meist noch größer. Sie haben immer einen Weg gefunden. Sie waren sich nicht zu schade, Müll zu fressen und Aas. Dass sie die Erhängten am Galgen anfressen, wurde ihnen ja auch vorgeworfen. Tja, da sollte man doch klarkommen mit dem Weltuntergang, oder?

Jetzt sind sie aber weg. Jedenfalls, soweit ich weiß. Hier waren seit zwei Jahren keine mehr, und wir hatten einige im Wald hinter dem Haus. Ich habe in unserer Bibliothek nachgelesen. Und dann war es mir ziemlich schnell klar. Ihre Schwachstelle waren die Kinder. Eine erwachsene Krähe kann sich aus der hinterletzten Ecke irgendein angegammeltes Futter herauszerren – und sie kommt klar damit. Ihre Küken aber nicht. Die brauchen Insekten. Und zwar welche, die die Rabeneltern fangen können. Und nicht irgendwelche Schaben in Atombunkern. Tja, und Insekten gibt’s bestimmt irgendwo noch. Drei oder vier. War schon zu meiner Schulzeit ziemlich vorbei mit denen. Ging Schlag auf Schlag und ist vermutlich nicht besser geworden, seit ich hier in diesem Haus festsitze.

Jedenfalls sind die Krähen fort. Mist. Ich hab sie echt gemocht.

Ihr Roman „All that’s left“ richtet sich an die Generation „Fridays for Future“. Was hat Sie dazu bewogen und was möchten Sie diesen jungen Menschen mitgeben?

Begonnen habe ich den Roman im Jahr 2017, die erste Version war Anfang 2019 fertig, also gerade zur Zeit als die Fridays For Future-Bewegung Fahrt aufnahm. Der Auslöser, den Roman zu schreiben war dasselbe Gefühl, das die Jugendlichen auf die Straße gebracht hat: So kann es nicht weitergehen.

Im Herbst 2018 hatte ich ein einschneidendes Erlebnis, dass sich auch auf den Roman ausgewirkt hat. Damals lebte ich mit meiner Familie in Kalifornien. Der Staat wurde förmlich von klimabedingten Feuern zerfressen, wochenlang haben wir unter einer giftigen Rauchwolke gelebt. Unter den Eltern und Erwachsenen machte sich eine Art Fatalismus breit: Die Welt geht unter, das hier ist der Anfang vom Ende. Mehrfach führte ich Gespräche, in denen die Eltern mehr oder weniger dasselbe gesagt haben: Ich sehe zu, dass ich möglichst viel für meine Kinder beiseiteschaffe und ihnen einen guten Schutz baue, damit sie es bequem in einer bedrohlichen Zukunft haben.

Mich hat das sehr schockiert. Denn die Kinder wollen etwas ganz Anderes: Ihr Ding machen. Kinder und Jugendliche wollen IHR Leben leben, nicht die konservierte Version einer alten Welt.

Wenn „All that’s left“ eine Botschaft hat, dann diese: Es gibt immer einen Weg. Nach dem Weltuntergang geht das Leben weiter. Auch dann werden Jugendliche sich aufmachen, um ihr eigenes Leben zu leben. Und das gilt auch für die Jugendlichen heute: Macht euer Ding. Lebt euer Leben.

Was unterscheidet „All that’s left“ von anderen Jugendbuch-Dystopien?

Ich glaube ein großer Unterschied liegt in den Charakteren. Sowohl ZiZi als auch Ali sind eigentlich Anti-Held:innen, die dann mit den Umständen wachsen, Außenseiterfiguren, die nicht cool im herkömmlichen Sinne, aber voller Energie, Ideen und Gefühlen sind.

Der zweite große Unterschied ist, dass es keine Rettungsmöglichkeit von außen gibt, keine Supermacht oder ähnliches, keinen Deus Ex Machina. Die Macht der Geschichte liegt in den Jugendlichen selbst und in ihrer Gemeinschaft.

Sie selbst bezeichnen sich auf Twitter als „optimistische Dystopikerin“. Ist das nicht ein Widerspruch in sich?

Natürlich ist es das und das soll es auch sein. Denn es gibt nie nur Gut und Böse. So einfach ist die Welt nicht. Und genauso ist es mit der Dystopie. Auch in der schwärzesten Stunde gibt es noch die Erinnerung an das Licht. Und solange ein Mensch atmet, wird es noch die Hoffnung auf eine Zukunft im Untergang geben.

Glauben Sie persönlich, dass die Menschheit es schaffen wird, den Klimawandel einzudämmen – oder glauben Sie, dass die Welt im Jahr 2059 tatsächlich so aussehen wird, wie in „All that’s left“?

Es wird dramatische Veränderungen geben, es gibt sie schon jetzt. Das vergessen wir hier in Mitteleuropa leicht. Die Welt in „All that’s left“ ist natürlich eine Extremversion, aber sie ist ein mögliches Szenario, das auf Recherchen basiert. Die Wahrheit ist aber auch, dass wir erschreckend

wenig darüber wissen, wie genau sich das Klima in Zukunft verhalten wird.

„Düster, fesselnd von der ersten Seite, warum wir das Leben auf der Erde retten müssen!“

„eine großartige, spannende Abenteuergeschichte“

„Ein klassischer dystopischer Zukunftsroman, wie es schon so viele gibt? Nicht ganz. ›All that’s left‹ sticht mit seiner Erzählweise heraus.“

„Detailreiche Beschreibungen und die wechselnden Handlungsorte sorgen dafür, dass die Folgen des Klimawandels vielschichtig und phantasievoll dargestellt werden.“

„›All that’s left‹ hat mich nicht nur aus einer kleinen Leseflaute gerettet, sondern meine Liebe für Dystopien nochmal neu entfacht. Ein deutscher Debütroman, der all meien Erwartungen übertroffen hat – faszinierend und einnehmend von der ersten bis zur letzten Seite – ich hoffe sehr, dass da noch einiges von Sarah Raich auf uns zukommt. Eine ganz fette Leseempfehlung!“

„Wer eine eindringliche und hochaktuelle Dystopie lesen möchte, die nachklingt und in Deutschland spielt, sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen.“

„Die Autorin schreibt nicht einfach einen Roman, sondern sie komponiert geradezu Absätze.“

„Atmosphärisch gelungene Jugend-Dystopie, die sich mit dem Thema des Klimawandels erschreckend realistisch befasst und mich bildhaft berührt hat.“

„Es ist ein sehr sehr aufregendes Buch.“

„Sarah Raich bedient sich einer Sprache, die es jugendlichen Lesenden leicht machen kann, mit Mariana mitzufühlen, mitzuleiden und mitzuhoffen. Sie trifft mit dem Thema bei der Zielgruppe des Jugendbuches ins Schwarze.“

„Sarah Raichs schonungsloser Jugendroman blickt auf die andere Seite der Klimakatastrophe. Doch der Blick auf die andere Seite des Desasters lohnt sich.“

„Eine Dystopie, die zum Nachdenken anregt und einen auf die Klimakrise und ihre Folgen aufmerksam macht, auf erschreckend realistische Weise.“

„Raich zwingt die Leser, ihre jetzige Situation und ihr alltägliches Leben zu reflektieren.“

„›All that`s left‹ ist eine beklemmende, intelligente und sehr anschauliche Dystopie von Sarah Raich. Mit diesem eindringlichen Roman zeigt die Autorin, dass es nicht 5 vor 12 sondern längst nach 12 Uhr ist.“

»Am Ende bleibt man als Leserin gefesselt aber auch nachdenklich zurück, denn mit ›All that´s left‹ hat uns Sarah Raich keinesfalls nur dystopische Fiktion geschenkt, sondern auch einen allzu realen Weckruf, den wir uns alle dringlichst zu Herzen nehmen sollten.«

„In ihrer ökologischen Dystopie greift sie vorweg, was sein könnte und macht den Klimawandel greifbar. Ganz nebenbei gesagt hat sie mit ›All that’s left‹ aber auch eine großartige, spannende Abenteuergeschichte geschrieben, bei der mir die Haare zu Berge standen.“

„Mit einem Touch von ›The Hunger Games‹ und einem Hauch von ›Mad Max: Fury Road‹ hat Sarah Raich einen hochaktuellen Roman geschaffen, der die Leser:innen bis zum Schluss in Atem hält.“

„Atmosphärisch dicht lädt uns die Autorin ein, uns damit auseinander zu setzen, was die Klimakrise in einigen Jahren bedeuten könnte.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.