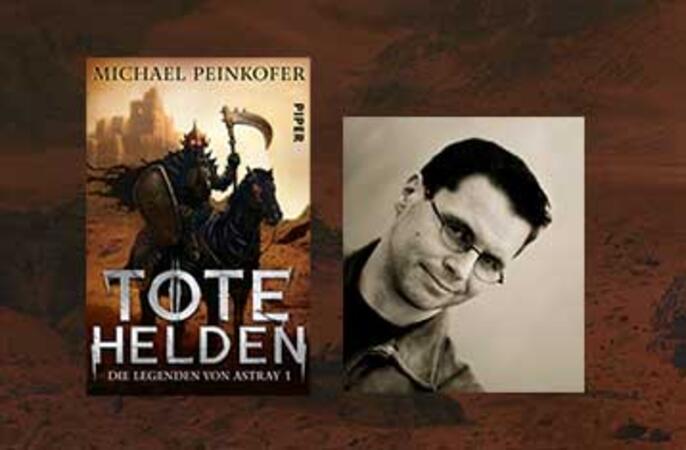

Michael Peinkofer über „Tote Helden“

Im Interview spricht nicht nur der Autor über sich, sondern lässt besonders die Protagonisten aus seiner neuen Reihe „Die Legenden von Astray“ und dem ersten Band „Tote Helden“ zu Wort kommen.

weitere Infos

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

Die entscheidende Schlacht um Astray: Die Kämpfe an den Fronten des zerrissenen Reichs Astray brechen offen aus. Die Hoffnung ruht allein auf den Legenden, den sieben Helden von einst, die sich erneut zusammenfinden müssen. Doch die alten Verbündeten sind mehr entzweit denn je, da jeder seine ganz eigenen Ziele verfolgt. Wird es Bray und ihren Gefährten gelingen, die Legenden zu einen und das Schicksal des Kontinents noch zu wenden? Dieser Band ist der Abschluss der großen Saga um „Die Legenden von Astray“.

1 Hobheim, Westland

38 Jahre später

Ebbo Grauling war stehen geblieben.

Diesen Teil seiner Runde mochte er nicht, besonders in Nächten wie dieser. Wenn der Nebel lautlos aus den Senken kroch und alles einzuhüllen begann – die windschiefen Häuser und verwinkelten Gassen von Hobheim ebenso sehr wie Ebbo Graulings alte Knochen.

Mit einer halblauten Verwünschung stellte er die Laterne mit dem Talglicht ab und lehnte seine Hellebarde an die nächste Hauswand. Dann griff er in den Beutel an seinem Gürtel und holte Pfeife, Tabak und Stopfzeug hervor. Der süßliche, vertraute [...]

Im Interview spricht nicht nur der Autor über sich, sondern lässt besonders die Protagonisten aus seiner neuen Reihe „Die Legenden von Astray“ und dem ersten Band „Tote Helden“ zu Wort kommen.

weitere Infos

Die erste Bewertung schreiben