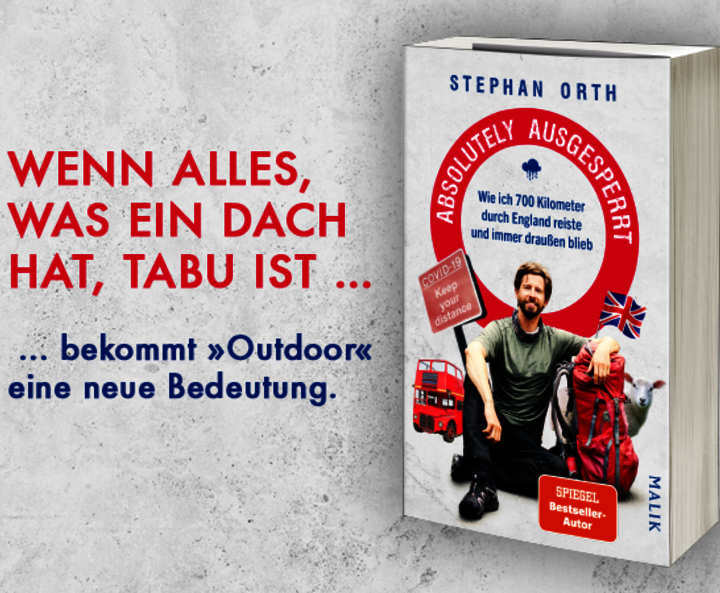

Absolutely ausgesperrt Absolutely ausgesperrt - eBook-Ausgabe

Wie ich 700 Kilometer durch England reiste und immer draußen blieb

— Der humorvolle Bericht einer verrückten Reise in Zeiten von Pandemie und Klimawandel„Seine Treffen mit zuvorkommenden oder trübseligen Menschen lesen sich überraschend, amüsant und flockig.“ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Absolutely ausgesperrt — Inhalt

Als „Outsider“ durchs Vereinte Königreich

Vor den Türen der Briten

Von London bis Newcastle, ohne einen Innenraum oder ein geschlossenes Fahrzeug zu betreten - so trotzt Bestsellerautor Stephan Orth in England der Pandemie.

Er wandert, radelt und paddelt, zeltet in Vorgärten, Wäldern und Stadtparks. In Manchester jubelt er bei einem Fußballmatch, in Oxford erlebt er die Eigenarten britischer Trinkkultur, am Rochdale-Kanal entdeckt er das schönste Klo der Welt. Er schildert, wie er sich mit Brexit-Fans und streitlustigen Katzen auseinandersetzt, mit Obdachlosen, Lebenskünstlern und Umwelt-Aktivisten ins Gespräch kommt.

Dabei greift sein mitreißender Bericht hochaktuelle Themen auf, zeigt, wie Spaß trotz Verzicht möglich ist - und wird zum Plädoyer für eine neue Art des Reisens.

„Stephan Orth versteht es hervorragend, Land und Leute für den Leser lebendig werden zu lassen.“ WAZ

Leseprobe zu „Absolutely ausgesperrt“

5. August 2021

Noch nie habe ich mich in einem Flughafen so wohlgefühlt. Das ist bemerkenswert, denn ich kann Flughäfen normalerweise nicht ausstehen, und das Terminal 2 von London Heathrow wirkt mit seinen Chrom- und Beigetönen etwa so gemütlich wie ein mikrobiologisches Hochsicherheitslabor, nur mit höheren Decken.

Aber da fängt es schon an: Decken sind was Feines. Außerdem ist es warm, und die Ressourcenlage ist gut. Eis-Automaten, Schokoriegel-Automaten und SIM-Karten-Automaten, dazu gibt es Trinkwasserspender und USB-Steckdosen für Handys und sogar [...]

5. August 2021

Noch nie habe ich mich in einem Flughafen so wohlgefühlt. Das ist bemerkenswert, denn ich kann Flughäfen normalerweise nicht ausstehen, und das Terminal 2 von London Heathrow wirkt mit seinen Chrom- und Beigetönen etwa so gemütlich wie ein mikrobiologisches Hochsicherheitslabor, nur mit höheren Decken.

Aber da fängt es schon an: Decken sind was Feines. Außerdem ist es warm, und die Ressourcenlage ist gut. Eis-Automaten, Schokoriegel-Automaten und SIM-Karten-Automaten, dazu gibt es Trinkwasserspender und USB-Steckdosen für Handys und sogar diese kabellosen Ladeflächen, die aussehen wie Herdplatten. Theoretisch könnte man hier wochenlang überleben.

Mein Rucksack wird hereingefahren wie ein roter Käfer in Rückenlage, ein organischer Fremdkörper auf dem steril sauberen baggage carousel Nummer 4. Ich habe keine Eile und lasse meine 11,8 Kilo Besitz noch eine Ehrenrunde drehen, während die letzten zwei Passagiere aus meinem Flugzeug ihre Rollkoffer zum Ausgang ziehen. Dann bin ich allein. Allein an einem Donnerstagmorgen um zehn Uhr in der Gepäckhalle des Flughafens, der bis vor einem Jahr der meistbesuchte Europas war.

Meine orangefarbene Goretex-Jacke ist neben dem Rucksack der zweite Farbtupfer in dieser beige-silbernen Maschinenwelt. Sieht sicher gut aus auf den Überwachungsbildschirmen, wie im Intro eines Endzeitfilms. 1800 Kameras sichern jeden Winkel von Terminal 2. Falls mich ein Security-Mitarbeiter beobachtet, irgendwo in einem fensterlosen Raum voller Monitore, muss ich auf ihn wirken wie ein Teilnehmer eines Live-Escape-Games, dem keiner erklärt hat, dass es dabei ums zügige Rauskommen geht.

Denn eigentlich sind Gepäckausgaben Transitzonen, Nicht-Orte zwischen Passkontrolle und Arrivals, Schleusen für Menschenmassen: Passagiere ohne Zeug rein, Passagiere mit Zeug raus. Ein Nervositätsort, ein Ungeduldsort. Die Einreise ist geschafft, jede weitere Verzögerung nervt. Mit jeder zusätzlichen Warteminute wächst die Angst, Lieblingsjeans und Lieblingsparfüm könnten versehentlich in Manila oder Burkina Faso gelandet sein.

Stellt sich die Befürchtung dann als unbegründet heraus, wandeln die Passagiere die Erleichterungsenergie in Bewegungsenergie um und hetzen im Eiltempo zum „Nothing to declare“-Gang. Niemand hält sich länger als unbedingt notwendig in einer Gepäckbandhalle auf. Niemand außer mir.

Zunächst inspiziere ich das Fressalienangebot. Sechs Chipsvariationen, neun Ben & Jerry’s-Eissorten, zwölf Arten Schokoriegel. Viel Fett und Zucker, wenig Vitamine. Nun, bei dem, was ich vorhabe, darf ich nicht wählerisch sein. Mithilfe meiner Kreditkarte lasse ich die Maschine Produkte namens Starburst, Mars und Galaxy über Schwellen namens E 5, D 8 und D 1 schubsen. Ein kleiner Vorrat kann nicht schaden, später wird es schwierig mit der Versorgung.

Das Klo ist sauber und das Musikprogramm aus unsichtbaren Lautsprechern sensationell. „Wonderwall“. „Wannabe“. „Angels“. Ich kann mich nicht daran erinnern, auf irgendeinem Klo der Welt bessere Musik gehört zu haben. Da haben wir es, gleich am Anfang, das beste England überhaupt: 90er-Jahre-England, Musik-England, Kreativ-England. Das England, das ich einmal geliebt habe.

„How was your washroom experience?“, fragt ein silberner Aufkleber am Spiegel über dem Waschbecken. Darunter sind Spuren von Klebstoff erkennbar, hier hing mal ein Monitor mit ☺☹. Vermutlich wurde er aus Hygienegründen abmontiert. Segen der Seuche: Touchscreens in öffentlichen Toiletten waren noch nie eine gute Idee.

Herrlich nutzlos ist die Aufkleberfrage ohne Antwortmöglichkeit. Wie viele Besucher wohl in eine Konversation mit dem Spiegel einsteigen, wenn keiner zuhört? Besucher wie ich: „Excellent, thank you!“, antworte ich halblaut, bevor ich zum leiser werdenden Soundtrack meiner Jugend zurück in die Halle schlendere.

Ich nehme die FFP2-Maske ab und atme trockene Klimaanlagenluft. Es riecht nach Desinfektionsmittel und Gepäckbandgummi. Karussell Nummer 4 läuft immer noch, obwohl kein Koffer mehr draufliegt. Als müsste es sich und der Welt durch sinnlose Mehrarbeit beweisen, dass es ein gutes, ein nützliches, ein essenzielles Gepäckband ist. Keep calm and carry on.

Als das Band endlich stoppt, ist die Stille herrlich. Kein Durchsagenknistern, kein Sohlenquietschen, kein Trolleyrattern. Die global jetsetters, connected trendsetters und innovative tech pioneers, die hier laut der Werbeagentur von London Heathrow gewöhnlich durchspazieren, scheinen alle im Homeoffice zu sein. So ruhig habe ich an einem Wochentag noch keinen Großflughafen erlebt. Ich beschließe, noch ein bisschen zu bleiben, fülle meinen Wasserschlauch, setze mich in eine der Sitzschalen und schalte das Handy ein.

„Bewölkt und 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit in der nächsten Stunde.“ ☹.

„Willkommen in Großbritannien, in Ihrem Tarif zahlen Sie für Telefongespräche und SMS so viel wie in Ihrem Inlandstarif.“ ☺.

„Buchen Sie Ihren Mietwagen & Hotel mit kostenloser Stornierung.“ .

Weiter in die Ankunftshalle. Dramaturgisch zu früh lässt die Mitarbeiterin am „Travel Support & Information“-Stand ihren Stapel Gratisstadtpläne auf den Boden fallen; nämlich schon während ich frage, ob ich ihr eine ungewöhnliche Frage stellen dürfe. Das sollte sie nun wirklich nicht aus der Fassung bringen, immerhin trägt sie einen Aufnäher mit dem Versprechen „WeKnow“ über dem Herzen.

Sie sammelt die Broschüren auf, rückt sich die schwarze Oprah-Winfrey-Brille zurecht und sieht mich erwartungsvoll an. „Ja bitte?“

„Wie komme ich am besten zu Fuß ins Stadtzentrum?“

Kurzes Schweigen.

„Nun, es gibt Busse und die U-Bahn. Oder Sie können laufen, ja, in drei oder vier Stunden. Sie wollen das machen?“ Den letzten Satz sagt sie im Tonfall einer Kellnerin, die sich erkundigt, ob man wirklich nur den Cheeseburger will, obwohl es heute zum gleichen Preis noch ein Kombiangebot mit Gratis-Softdrink, Pommes und Kinogutschein gibt.

Ich bejahe und erkläre, mein Ziel befinde sich in der Nähe des Primrose-Hill-Parks.

„O-kay.“ Wie sie es schafft, nur durch die Dehnung des Vokals „o“ ihre Zweifel an meiner Zurechnungsfähigkeit zu kommunizieren, ohne dabei professionelle Ernsthaftigkeit einzubüßen … „Die Frage hat mir bisher noch niemand gestellt. Ich weiß nicht, wie man da läuft. Das ist ein langer Weg.“

Auf ihrem Computer gibt sie mein Ziel bei Google Maps ein.

„Seltsam. Die Online-Karte zeigt keine Route zu Fuß an.“

Sie empfiehlt mir, die Piccadilly Line zu nehmen und erst ab Leicester Square zu laufen. Das seien 47 Minuten mit der Underground und dann 49 Minuten zu Fuß, nur vier Kilometer. „Und Sie kommen an Madame Tussauds vorbei. Zur U-Bahn geradeaus durch den Ausgang und dann links runter mit dem Aufzug. Die Tickets bekommen Sie im Untergeschoss, aber ich kann Ihnen auch hier eine Oyster Card verkaufen.“

Mit jedem Wort wird ihre Rede routinierter, die Stimme fester, sie ist zurück in ihrem Element, gibt gute Ratschläge. Ein wundervoller Kompromiss, das muss der Kunde doch einsehen.

„Vielen Dank, ich gehe zu Fuß“, sage ich.

Aber vorher noch auf einen Cappuccino Grande ins Caffè Nero. Ist doch eigentlich ganz schön hier in diesem Flughafenmonster aus Beton, Glas und Metall. Ich setze mich in ein unverschämt gemütliches grau kariertes Sitzmöbel neben einer Bücherwand. Eine antik anmutende Charles-Dickens-Gesamtausgabe, ein Bildband über italienische Strände und sogar ein Buch auf Deutsch, „Die Zweisamkeit der Einzelgänger“ von Joachim Meyerhoff.

Kann man Dinge vermissen, die sich noch direkt vor einem befinden? Vermissen im Futur? Man kann. Die Handy-App erhöht die Regenwahrscheinlichkeit in der nächsten Stunde auf 60 Prozent. Und plötzlich ist mir schleierhaft, warum Menschen überhaupt jemals Flughäfen verlassen, diese Festungen des Überflusses. So träge bin ich geworden in den letzten Monaten. Mir fällt es schwer, wieder von der Couchkartoffel zum Reisenden zu werden.

Zumal mir die große Insel, die London Heathrow umgibt, im Vergleich zu meinen sonstigen Zielen ein bisschen gewöhnlich vorkommt. Zuletzt war ich für meine Bücher im Iran, in Russland und Saudi-Arabien, dagegen scheint mir England eine vergleichsweise unspektakuläre Destination zu sein. Obwohl die aktuelle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes suggeriert, dass Englandreisen nie so gefährlich waren wie jetzt. Aber Reisewarnungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, vor ein paar Monaten galt eine solche für Dänemark.

Andererseits: ein Volk, das zu den höflichsten der Welt gehört, aber eine Trinkkultur pflegt, die von den letzten sieben Jahrtausenden Zivilisationsgeschichte nicht behelligt wurde; Menschen, die ein völlig überschätztes Warmgetränk namens Tee für die Lösung aller Probleme halten und ein mit Kartoffelchips belegtes Sandwich für eine Mahlzeit; und ein Regierungschef, der Sachen sagt wie: „Ich war in einem Krankenhaus mit Corona-Patienten, und ich habe allen die Hand geschüttelt, und ich werde weiter Hände schütteln.“ So normal ist das auch wieder nicht.

Ebendieser Premierminister verkündete vor gut zwei Wochen den „Freedom Day“, das Ende der meisten Corona-Einschränkungen. Trotz weiterhin bedenklich hoher Fallzahlen. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses Reiseziel ausgewählt habe: Hohe Inzidenzen sind ein Muss. Ich bin eine Art pandemischer Katastrophentourist.

80 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Der Anfang von Meyerhoffs Buch enthält den Satz „Hast du vielleicht Lust, spazieren zu gehen?“, dann schlendern der Ich-Erzähler und seine Freundin-in-spe ein bisschen durch Bielefeld. Das ist tröstlich. Wenn selbst ein Bielefeld-Spaziergang Stoff für einen großen Roman liefern kann, dann werde ich mich doch langsam mal zu meinem London-Spaziergang aufraffen können. Zumal ich gerne vor Einbruch der Dunkelheit mein heutiges Ziel erreichen würde.

Schon im zweiten Versuch gelingt es mir, aus dem tiefen Sesselpolster in eine stehende Position zu gelangen. Ich kaufe bei WHSmith einen Daily Express und einen halben Liter Milch, dann passiere ich die Schiebetür, nicht ohne der WeKnow-Frau zum Abschied ein freundliches „Thank you!“ zuzurufen. Ich spüre, wie sie mir nachblickt, als ich vor dem Aufzug zur U-Bahn kurz zögere, dann aber weiter zur Treppe gehe, die runter zur Straße führt. Ein wehmütiger Blick zurück auf das kalt-warme Flughafengebäude. Ich bin draußen. Das Experiment beginnt.

Ein Land. Das nicht. Auf mich vorbereitet. Ist.

Als ich vor einiger Zeit morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand ich mich in eine digitale Kopie meiner selbst verwandelt. Ein Avatar, der in Zoom-Calls über seine Bücher spricht, auf Instagram Reisebilder postet, auf Twitter eine halbe Stunde über zwei Sätze nachdenkt, um dafür mit zwei Likes und einer Reichweite von 82 Lesern belohnt zu werden.

15 Monate nach Wuhan fand immer noch beinahe mein komplettes Leben zu Hause vor einem Bildschirm sitzend statt, schlimmer noch: dank Headset sogar isoliert vom Zuhause, nicht einmal dort war ich wirklich. Ich lebte im Digitalen, kam lediglich zur Nahrungsaufnahme, für Badezimmerverrichtungen und zum Schlafen kurz in der dinglichen Welt vorbei. Okay, ein paar Spaziergänge in der Umgebung gab es schon, aber bald verloren auch die ihren Reiz, nachdem ich jede Seitenstraße im Umkreis von zwei Kilometern besucht hatte. Wären diese Zoom-Meetings und Skype-Calls nur eine Illusion, eine Simulation mit Roboterwesen wie in der Serie „Westworld“, ich hätte den Unterschied nicht mehr bemerkt.

Eigentlich ist das total praktisch, keine Wege zur Arbeit, keine persönlichen Treffen mit Menschen, keine Reisen zu haben. Eine sensationelle Steigerung von Effizienz und Produktivität, man muss sich nicht mal vernünftig anziehen. Ich gewann so viel Zeit und hatte dennoch abends nach 14 Stunden Bildschirmleben das Gefühl, sie nicht so genutzt zu haben, dass irgendwas entstanden wäre, was später als Erinnerung taugt. Die ganze Zusatzzeit floss in „sozial“ genannte Netzwerke, die relativ asozial unseren Hang zu Neurotizismus, Neid und Nachrichtensucht nutzen, um uns abzulenken und unser Geld und unsere Daten zusammenzurechen. Ich wurde zum Hundewelpenvideo-sedierten Opfer digitaler Aufmerksamkeitsfresser.

Und irgendwann, als mich der Rechner wieder einmal bat zu beweisen, keine Maschine zu sein, gab ich die Buchstabenzahlenfolge falsch ein und übersah eines der Bilder mit Ampel und war mir plötzlich nicht mehr sicher.

Ich habe Reisen nie als Heilung, Achtsamkeitsübung oder Flucht gesehen. Aber diesmal war das anders. Ich wollte mich gegen die Eintönigkeit und Pandemiemüdigkeit aufbäumen, mich der Draußenwelt neu aussetzen. Mich im Realen langweilen, Bäume berühren und belanglos smalltalken mit Menschen, die ich nie wiedersehen würde. Ohne davon live auf Instagram oder Facebook zu berichten, ohne Opfergaben an die Götzen der Aufmerksamkeitsökonomie. „I look around here, I just want something real to happen. Just once“, sagt der Charakter Bingham Madsen in einer Folge der britischen Serie „Black Mirror“. Sie spielt in einer voll digitalisierten Zukunftswelt, die während der Pandemie gar nicht mehr so zukunftsfern wirkt.

Es war Zeit für einen Ausbruch. Ich begann, mich durch ein komplexes Regelwerk auf einer Webseite zu arbeiten, auf der früher nichts weiter gestanden hätte als: Benötigt wird ein Personalausweis oder Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist.

Für Einreisekandidaten stellte die britische Regierung eine Liste von Covid-19-Testanbietern bereit, die allein für den Großraum London 295 Labore enthielt. Zum Glück schieden einige namensbedingt aus. Weil sie anbiedernd trösten (Breathe Assured) oder subtil ängstigen (Better2Know), weil sie nach Hochstapler klingen (Effect Doctors), nach schmerzhaften Testverfahren (Excalibur Diagnostics Ltd.), nach fehlendem Respekt für schulmedizinische Standards (Fakir Chemist) oder esoterischen Auswertungsmethoden (Halo Verify).

Doch auch die restlichen 289 hatten so ihre Tücken. Zunächst lockten sie mit 20-Pfund-Sonderangeboten, die sich, nachdem man mehrere Bildschirmseiten durchgeklickt und Name, Adresse, Geburtsdatum, Passnummer, Flugzeit und Flugnummer eingetippt hatte, als längst ausgebucht herausstellten. Schade und Ätsch, nur noch Angebote für 90 oder 120 Pfund verfügbar. Dem Wucher zu entkommen ist unmöglich, denn jeder England-Einreisende musste belegen können, für den zweiten Tag nach Ankunft einen Corona-Check gebucht zu haben. Je nach gewünschter Investitionssumme gab es Selbsttests zum Einschicken, einen Krankenschwester-Heimservice oder Tests im Labor.

Ich entschied mich für einen Anbieter, dessen Name mir gefiel: „Nomadtravel“. Für 55 Pfund bestellte ich ein „Day 2“-Testkit für zu Hause per Post, c/o Herrn Yong in London NW33DR.

Die Heathrow-Draußenwelt besteht aus Beton. Graue Säulen, graue Wände, graue Straßen. Nichts ist darauf ausgerichtet, vom menschlichen Auge als schön wahrgenommen zu werden, nur robuste Nützlichkeit zählt.

Was nachvollziehbar ist, denn Fußgänger sind außer mir nicht unterwegs, obwohl der angekündigte Regen noch nicht fällt. Mit meiner App-Karte suche ich nach einem Weg, das Flughafengelände zu verlassen. Google Maps zeigt eine Fehlermeldung an, aber Maps.me schlägt eine verdächtig kurvenreiche Route vor, die sich etwa alle 100 Meter ändert, je nachdem, wo ich gerade stehe. Zwischen kantigen Gebäuden, Metallzäunen und Straßen ohne Bürgersteig, die zu Schlagbäumen führen, probiere ich diverse Abzweigungen, bis mich in der Nähe von Terminal 3 ein rundlicher Mann im Anzug zurückruft:

„Entschuldigung, wo soll’s denn hingehen?“

„Ich suche nach dem Ausgang.“

„Zu Fuß? Heathrow ist wie eine Insel – du kannst so nicht raus. Wenn du noch ein paar Schritte in die Richtung weitergehst, nehmen sie dich fest.“

„Die würden mich verhaften, weil ich einen Spaziergang mache?“

„Es gibt doch genug öffentliche Verkehrsmittel. Nimm einen von den Bussen, den Heathrow Express, die Tube. Als ›Tube‹ bezeichnen wir hier die U-Bahn.“ Er spricht nun langsamer, als hätte er Angst, ich würde ihn sonst nicht verstehen.

„Ich würde aber lieber zu Fuß gehen“, sage ich.

Er reduziert sein Sprechtempo noch stärker.

„Dieses Land. Ist. Nicht vorbereitet. Auf Menschen. Die. Diese Art von Dingen. Tun. Speziell. Wenn sie. Von woanders. Herkommen“, belehrt er mich. Sensationell, wie er in einem Atemzug gleich zwei fundamentale Probleme der Gegenwart thematisiert, die Forderung nach Konformismus und die Angst vor Fremden. Wer als mittelalter weißer Deutscher erleben will, was es bedeutet, marginalisiert zu werden, muss anscheinend einfach nach England reisen und ein bisschen zu Fuß gehen. Ich erwäge, mir die Domain Diskriminierungsselbsterfahrungstourismus.de zu sichern und eine Reiseagentur zu gründen, aber vielleicht ist der Begriff ein bisschen sperrig. Dennoch: Wenn das hier der Weg wäre zu solch essenziellen Erlebnissen, sollten die ganzen Globetrotter-Goldkartenbesitzer mal ihre Reiseziele überdenken.

Der Mann erklärt mir in freundlichem Tonfall den Weg zur Bushaltestelle. Geradeaus, über die Ampel, am Zaun entlang und dann links. Okay? Und noch mal: „Über die Ampel und am Ende des Zauns links.“

Als ich loslaufe, spüre ich seinen Blick im Rücken, er traut mir nicht. Ich erreiche die Haltestelle, steige in Bus 285, einen roten Doppeldecker, und kaufe beim Fahrer per Kreditkarte ein Ticket zur nächsten Haltestelle Newport Road. Der Bus fährt in einen grauen Tunnel, vor dessen Eingang ein rotes „No Pedestrians“-Schild steht. Mein Projekt ist nach 25 Minuten Außenwelt gescheitert. Oder sagen wir: verschoben. Dann fange ich eben hinter dem Tunnel noch einmal von vorne an.

Erfolgreiche Zu-Fuß-Reisebücher beginnen meist mit einer tragischen persönlichen Geschichte des Wandernden. Das können Schicksalsschläge und Suchtkrankheiten sein, die durch das Abenteuer überwunden werden sollen („Der große Trip“ von Cheryl Strayed). Oder plötzliche Obdachlosigkeit, verbunden mit einer tödlichen Krankheit eines der beiden Protagonisten („Der Salzpfad“ von Raynor Winn). Oder zumindest ein fataler Fehler bei der Auswahl des Mitwanderers, der sich als schlecht vorbereitet und miserabel ausgerüstet herausstellt („Picknick mit Bären“ von Bill Bryson).

Ich habe nichts dergleichen im Angebot, nur das, was gerade alle haben: eine tiefe Ermüdung nach vielen Monaten im Pandemie-Ausnahmezustand. Frust über verlorene Lebenszeit, Wohnungskoller, Bildschirmerschöpfung. Ein vergleichsweise geringes Übel? Vielleicht. Jedenfalls eines, das jeder kennt, mit dem jeder zu kämpfen hat, die erste universale Krise des 21. Jahrhunderts. Letztens war ich in einer Fernsehsendung zu Gast, danach schrieb mir eine Bekannte, ob alles okay sei, ich sähe so fertig aus. Häh, ich fand mich ganz normal, antwortete ich. Manchmal merkt man selbst nicht, wie nahe am Limit man angekommen ist.

Nach einer Überdosis Zuhause suche ich als Ausgleich eine Überdosis Draußen. Nach einem Übermaß an Trägheit verschreibe ich mir ein Übermaß an Aktivität. Und vielleicht steht am Ende ein Vorschlag. Denn die Tourismusindustrie wirkt ein wenig ratlos und sucht nach Ideen. Wie wäre es also mit einer Reise, deren Covid-Risiko nahezu null beträgt, egal, ob die Inzidenz im Zielland bei 40 oder 4000 liegt? Das wäre doch was. Auch für die Pandemien der Zukunft, denn die kommen bestimmt.

Zunächst einmal: Gegenwart. Den Kreisverkehr am Tunnelausgang bewacht das 24 Meter lange Modell eines Airbus A 380 von Emirates, Maßstab 1 : 3. Seit 2008 steht die Skulptur, damals wurde sie als Ersatz für ein Concorde-Modell der British Airways installiert. Als Nachmieter sozusagen, die attraktive Werbefläche vor dem Anti-Fußgänger-Tunnel kostet jährlich einen siebenstelligen Betrag.

Die Flugzeuglackierung zeigt Bilder von Elefanten, einem Nashorn und einem Braunbären und den eigenartigen Satz „United for Wildlife“. Metallsäulen unter den Flügeln erzeugen eine Schrägstellung, die nach dynamisch startendem Jet aussieht. Aber hier bewegt sich nichts, keinen Zentimeter.

Vor Kurzem hat der Flugzeughersteller Airbus entschieden, keine A380 mehr zu produzieren, und dadurch wird die ruhende Londoner Modellmaschine unabsichtlich zu einem Kunstereignis ersten Ranges: Ein besseres Symbol „for wildlife“ hätte sich kein Umweltaktivist ausdenken können.

Die Bath Road, die nach Osten in Richtung Stadtzentrum führt, ist gesäumt von Quarantänehotels. Oder präziser: Quarantänegefängnissen. Wer aus einem Land einreist, das vom britischen Gesundheitsministerium als „rot“ eingestuft wird, muss sich elf Tage lang wegschließen lassen und für diese historische Erfahrung 2285 britische Pfund (2700 Euro) bezahlen. Mehr Geld, als die meisten Urlaubsreisen kosten.

Ich passiere vier Hotels, die aktuell nur Isolationsgäste aufnehmen: Novotel, Renaissance, Best Western und Radisson Blu. Davor stehen Sicherheitsmänner in gelben Warnwesten, an den Eingängen wehen Flaggen mit dem Union Jack. Festsitzen für die Nation, als ob das die Stimmung der Insassen verbessern würde.

Viele Briten kennen das Radisson Blu dank einer nicht besonders sehenswerten Fotoserie der Nachrichtenagentur Reuters mit Bildunterschriften wie „A man waves from a window at the Radisson Blu Hotel at Heathrow Airport“, „People gesture from a window at the Radisson Blu Hotel at Heathrow Airport“, „A woman looks through a window at the Radisson Blu Hotel at Heathrow Airport“, „A person holds a sign from a window at the Radisson Blu Hotel at Heathrow Airport“ und, Achtung, jetzt kommt’s: „A person holds a Covid test kit at a window at the Radisson Blu Hotel at Heathrow Airport“. So undynamisch die Motive auch waren, die Bilder wurden in sämtlichen Medien gedruckt.

Pause in einem kleinen runden Park mit zwei Holzbänken. Auf der einen sitzt ein Mann im Trainingsanzug neben einer Bierdose, auf der anderen steht eine fast leere Flasche Smirnoff. Ich geselle mich zum Wodka und packe einen Schokoriegel und den Daily Express aus.

Ein Boulevardblatt als Momentaufnahme, Großbritannien heute. Auf der Titelseite steht „We got there! At last, summer is saved“, was die Winker, Gestikulierer und Zettelhalter in den Quarantänehotelfenstern vermutlich nicht unterschreiben würden. Im dazugehörigen Text steht, dass ab jetzt Frankreich-Rückkehrer nicht mehr in Quarantäne müssten und Spanien trotz hoher Inzidenz nicht in die Warnkategorie „rot“ hochgestuft werde. „Ich weiß, wie wichtig den Menschen Urlaubsreisen sind“, wird Premierminister Boris Johnson zitiert.

Für meine eigene Urlaubsreise relevanter ist die Wettervorhersage für London: viel Regen in den nächsten Tagen. Daneben steht der Rückblick, „Britain yesterday“, mit Angaben der Temperaturen und Niederschlagsmengen für alle größeren Städte. Und ich dachte immer, die Deutschen hätten eine Wetterobsession.

Auf Seite vier wird ein Fitnessfan porträtiert, der sich nicht impfen lassen wollte, weil er an die „eigene Unsterblichkeit“ glaubte. Die Fotos im Artikel zeigen ihn kraftstrotzend beim Gewichtheben und müde auf der Intensivstation mit Beatmungsgerät. Er starb mit 42 an Covid-19.

Auf Seite acht wirbt der „National Health Service“ (NHS) dafür, sich draußen zu treffen, um zu helfen, das Virus loszuwerden. Das Foto dazu zeigt zwei junge Männer, einer weiß und dick, der andere schwarz und dünn, die sich auf einer Straße mit Handschlag begrüßen.

Auf Seite zwölf steht der Satz „Covid-19 is still with us“, bei einer dreistelligen Sieben-Tage-Inzidenz ein berechtigter Hinweis. Irgendetwas irritiert mich an den Corona-Berichten der Zeitung, aber ich komme zunächst nicht darauf, was.

Auf Seite 25 wird ein nationaler Fernsehrekord verkündet. Die Briten verbrachten demnach im Jahr 2020 mehr Zeit vor der Glotze als je zuvor, im Durchschnitt fünf Stunden und 40 Minuten pro Tag, 47 Minuten mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: In Deutschland lag der Schnitt laut „Statista“ im selben Jahr bei nur drei Stunden und 40 Minuten, neun Minuten mehr als 2019.

Manchmal sehe ich das Fernsehleuchten hinter den Fenstern der Doppelhaushälften. Kilometerweit Doppelhaushälften, identische Grundrisse, kleine Variationen in den Fassaden: runde Erker, eckige Erker, weiße Fensterrahmen, holzfarbene Fensterrahmen, mit Fachwerkelement oder ohne, roter Backstein oder weißer Putz. Oft hat eine Hälfte ein neueres Ziegeldach als die andere. Auf die Idee, sich abzusprechen und gemeinsam das gesamte Dach renovieren zu lassen, scheint keiner zu kommen.

Besonders abwechslungsreich ist die Umgebung nicht. Dass ich vorankomme, merke ich nur an den Flugzeugen im Landeanflug, die immer höher schweben, die kleiner und leiser werden.

Im Vorgarten einer Kirche steht die Skulptur eines Regenbogens mit dem Schriftzug „Thank you NHS“, als wäre sie ein religiöses Symbol. Man kann den Krankenpflegern und Ärztinnen eben nicht genug danken, auch in vielen Fenstern entdecke ich ähnliche Botschaften.

Es beginnt zu regnen, und ich beginne, eine ungewohnte Zuneigung zu Bushaltestellen zu empfinden. Die sind nämlich überdacht und haben Plastiksitzschalen zum Ausruhen. Am Wegesrand wuchern Holunder und Feldahorn, London riecht nach Abgasen und nassem Laub.

Bald ersetzen schmale Reihenhäuser die Doppelhaushälften. „Go on a journey that will change your world“, steht auf einem Werbeposter der University of Lincoln und darunter: „Start your adventure“, gemeint ist ein Studium. Rote Schilder mahnen zum Abstandhalten, gelbe Aufkleber fordern ein „Aufwachen“ und schimpfen über die angebliche „Plandemic“.

Ständig werde ich von Bringdienstradlern überholt, Deliveroo, Just Eat, Getir, Gorillas. Gefühlt jeder zehnte Verkehrsteilnehmer transportiert einwegverpackte Mahlzeiten im eckigen Rucksack.

Selbst die Mülleimer scheinen zu ahnen, dass das ein bisschen zu viel geworden ist. „Another delivery? Leave the evidence in me“, steht kumpelhaft auf einer grünen Tonne. Bitte verstecke die Beweise für dein ökologisches Fehlverhalten, damit Styropor und Plastik wenigstens nicht auf der Straße landen.

In Acton ist gerade Markt. An einem Imbissstand bestelle ich Lammköfte, die Sitzbänke sind unter grün-weißen Plastikpavillons vor dem Regen geschützt. Ein Dach und dennoch unbeschränkte Frischluftzufuhr, Pavillons sind toll.

„Du siehst so aus wie jemand auf einer langen Reise“, sagt der libanesische Verkäufer und deutet auf meinen Rucksack, den ich in eine schwarze Regenhülle gepackt habe.

„Ja, ich will nach Newcastle“, antworte ich.

„Zu Fuß?“

„Ich denke schon. Mal sehen, was sich ergibt.“

„Das ist ganz schön weit“, sagt er, mustert mich von oben bis unten und schenkt mir ein Falafel-Bällchen.

Normalerweise reise ich als Couchsurfer. Ich übernachte in den Wohnungen gastfreundlicher Fremder, bleibe für zwei oder drei Tage, lerne sie und ihre Welt kennen. Und hoffe, dabei mehr über Land und Leute zu erfahren, als das auf den üblichen Touristenpfaden möglich wäre.

Diesmal mache ich es anders. Ich hatte im Forum der Couchsurfing-Webseite gepostet, dass ich, „ja, ich weiß, das klingt ein bisschen seltsam“, in London nach einem Platz zum Zelten in einem Garten suche. Darauf meldeten sich drei liebe Menschen, die mir ihre Sofas oder Gästezimmer anboten, das sei doch bequemer. Und einer mit Garten. Er wohnt in Camden, nördlich vom Primrose Hill Park. Champagnerfarbene Klinkerbauten mit hohen Schornsteinen, schwarze SUVs, Hundebesitzer in Barbour-Jacken. Just hört es auf zu nieseln, als ich nach sechs Stunden Fußmarsch ankomme. Bin ganz schön fertig von der Tagesetappe, ich scheine ein wenig eingerostet zu sein. Ren Yong begrüßt mich per Ellbogen-Bump an seinem metallenen Gartentor.

„Willkommen! Willst du wirklich bei dem Wetter draußen bleiben? Komm doch rein, ich habe eine gemütliche Schlafcouch.“

„Das ist sehr nett, aber ich würde gerne zelten wie ausgemacht.“

Yong hat ein rosiges Gesicht, trägt einen Kapuzenpulli und rote Socken mit Bärenmotiv, in denen die Hosenbeine stecken. Laut seinem Couchsurfing-Profil stammt er aus China, hat einen Doktortitel in Mathematik und arbeitet als Datenanalyst, gleich drei Attribute, die eher auf einen pragmatisch als träumerisch orientierten Menschen hindeuten.

„Warum tust du dir das an?“, fragt er, während er zwei Kissen auf die regenfeuchten Gartenstühle legt und mich mit einer Geste bittet, auf einem davon Platz zu nehmen.

„Ich mache ein Experiment. Eine Art covid-sichere Reise. Laut einer irischen Studie passieren mehr als 99 Prozent der Ansteckungen in Gebäuden, also bleibe ich einfach draußen. Keine Busse, keine Bahnen, keine Hotels.“

„O-kay.“

Da ist es wieder, das lang gezogene „o“ in „okay“. Ein bisschen kann ich ihn verstehen, gewöhnlich benutze ich in den ersten drei Minuten Small Talk keine Sätze, die mit „Laut einer irischen Studie“ beginnen. Aber wir leben in ungewöhnlichen Zeiten, also weiter mit den Erklärungen:

„Nun, eine Ausnahme gibt es: Öffentliche Toiletten sind erlaubt, wenn sie direkt von außen zugänglich sind – der Eingang darf sich nicht in einem Restaurant oder in einer Shoppingmall befinden.“

„Aber warum gehst du nicht einfach wandern in der Natur?“

„Das mache ich später auch noch. Aber ich will herausfinden, ob das auch in Städten funktioniert. Vielleicht gründe ich dann eine Sekte: ›Die Outsider‹ oder so was. Haha.“

Er verzieht keine Miene, aber an der Vehemenz, mit der seine rechte Hand die linke knetet, merke ich, wie es in ihm arbeitet.

„Interessant. Also ist alles, was ein Dach hat, für dich tabu?“

„Nicht unbedingt. Solange ich eindeutig an der frischen Luft bin, ist es okay. Tunnel oder Bushaltestellen sind erlaubt, und mein Zelt natürlich auch.“

„Hast du ein Ziel?“

„Ich habe ein Fährticket von Newcastle nach Amsterdam gebucht. Innenkabine mit Dusche. Am 10. September, in genau fünf Wochen. Irgendwie muss ich da hinkommen.“

„Das ist 500 Kilometer weit weg.“

„Vielleicht treffe ich ja unterwegs einen Cabriofahrer, der mich mitnimmt.“

„Aha.“

Um endlich eine emotionalere Reaktion seinerseits zu provozieren, versuche ich es mit Philosophie und Pathos: „Es ist doch so: In den letzten 10000 Jahren war es für die Menschheit normal, in Innenräumen Schutz zu suchen, sich in Höhlen, hinter Mauern und Wänden zu verschanzen. Mit der Pandemie ist nun erstmals in der Geschichte das Draußensein sicherer.“

Irgendwie klangen diese Sätze besser in meinem Kopf, als ich sie mir vor ein paar Tagen zurechtlegte. Yong ist nicht überzeugt: „Außer man bleibt allein zu Hause. Ich bin seit Monaten zu faul, um ins Büro zu fahren, weil ich jetzt im Homeoffice arbeiten kann. Was soll man auch bei dem Wetter draußen. Wollen wir Essen bestellen?“

Wir ordern per Handy Schweinebauch mit Reis beim Vietnamesen, in der Wartezeit baue ich zwischen einer Holzschaukel und einer Hortensie mein Zelt auf. Es ist 2,16 Meter lang und 76 Zentimeter breit, ich wohne ab heute auf 1,64 Quadratmetern Nylon, Polyurethan und Silikon.

Yong ist kein Motivationskünstler: Als ich das Überzelt beim ersten Versuch um 90 Grad falsch auflege, fragt er mich, ob ich schon öfter gezeltet hätte. Ich bejahe und weise auf erschwerte Bedingungen hin, da es schon dunkel sei.

Mit erschwerten Bedingungen kennt sich Yong aus. Viel besser als ich, so viel besser, dass ich mich bald schäme, von seiner ernsthaften Art irritiert gewesen zu sein. Beim Essen am Gartentisch erzählt er von seinem Großvater, der in Chinas großer Hungersnot Karotten stahl, dafür ins Gefängnis kam und sich dort das Leben nahm. Von seinem Vater, der nie Lesen und Schreiben lernte und als Lkw-Fahrer für die Müllabfuhr arbeitete. Von seiner Mutter, die aus einer reichen Familie stammte, mit 13 vergewaltigt wurde und gegen ihre posttraumatischen Tobsuchtsanfälle Lithium-Medikamente nahm, von denen sie Depressionen bekam. Ihre Eltern gaben sich wenig Mühe, ihr mit den Dämonen der Krankheit zu helfen. Stattdessen versuchten sie, ihre Wettbewerbsnachteile auf dem Heiratsmarkt auszugleichen, und ließen sich etwas einfallen: „Sie versprachen meinem Vater: Wenn du diese Verrückte heiratest, bekommst du viel Geld. Aber das war eine Lüge“, sagt Yong. Als einziges Kind der beiden musste er für Fehler büßen, die vor seiner Geburt gemacht wurden. Er wuchs in einer Familie auf, in der es an jeglicher Wärme fehlte. Mit einer Mutter, die nicht lieben konnte, und einem Vater, der seine Minderwertigkeitskomplexe nur vergaß, wenn er einen Stock in der Hand hielt.

„Wenn ich mit schlechten Noten nach Hause kam, hat er mich verprügelt. Aus Angst habe ich meine ganze Freizeit mit den Schulbüchern verbracht, wurde der Beste in der Klasse.“

Für ein Studium fehlte das Geld, doch er bekam ein Stipendium, Mathe an der Chengdu University. Nach dem Bachelor brach er aus. Er hörte von einem Freiwilligenprojekt nach dem Tsunami in der indonesischen Provinz Aceh, mit bezahlter Unterkunft und Taschengeld. Der One-Way-Flug kostete nur acht Euro mit Air Asia. „Da begann meine Reise. Ich blieb sechs Monate, half beim Wiederaufbau von Häusern. Ich fühlte mich so frei, weil ich weg von den Eltern war.“

Ich bin überrascht, wie offen er über seine persönliche Geschichte spricht, wir kennen uns ja erst seit einer Stunde. Aber es scheint ihm wichtig zu sein zu reden, endlich mal wieder, nach Monaten in der Isolation mit nur einem Minimum an Kontakten.

Nach der Zeit in Indonesien wollte Yong nicht mehr zurück nach China. Er zog dank Stipendien erst nach Slowenien und dann nach Saudi-Arabien. Und von dort wegen der Liebe in den Iran, zu einem Mann, der in der Nähe von Isfahan wohnte. Er begann, sich für die Bahá’i-Religion zu interessieren, die dort verboten ist, und lebte in ständiger Angst, entdeckt zu werden. Als schwuler Bahá’i war er doppelt unerwünscht im Mullah-Staat. Aber es war immer noch besser als zu Hause.

Doch die Beziehung ging in die Brüche. Yong zog nach Mailand, um einen Doktor zu machen, verliebte sich in einen Italiener. „Ich bin immer der Liebe oder dem Geld gefolgt, wegen Stipendien oder wegen Kerlen ins nächste Land gezogen.“ Für drei Jahre ging er nach Estland. Als er von dort zu Hause anrief, fragte der geografisch unbewanderte Vater, was er denn in Äthiopien wolle, bei den ganzen Schwarzen.

Als es Zeit war, von Estland weiterzuziehen, bot ihm sein Arbeitgeber, das Fintech-Unternehmen Wise, einen Wechsel nach London an. Vor sechs Monaten landete er schließlich an dem Flughafen, an dem mir heute Mittag der Abschied so schwerfiel. Nun möchte er ankommen, Stabilität finden. Nicht länger Nomade sein, sich weniger um morgen sorgen. „Ich habe einen guten Job und eine schöne Wohnung. Jetzt muss ich mich nur wieder verlieben“, sagt Yong.

Ich mache einen Spaziergang und rufe die Webseite loocations.com auf. Die hieß bis vor Kurzem „Lockdown Loo“ und entstand, als viele öffentliche Toiletten pandemiebedingt geschlossen wurden. Hier konnte jeder die Adressen funktionierender Klos auf einer Landkarte eintragen und dadurch Mitmenschen vor einer Art von Drama bewahren, wie es üblicherweise zwischen fünf und 75 kein Thema ist.

Die nächste öffentliche Toilette befindet sich demnach an der Albert Terrace einen Kilometer weiter südlich, einmal durch den Primrose Hill Park. In Relation zu den anderen Parkdurchquerern bin ich mittelschnell unterwegs: langsamer als die Labradorgespanne – eilige Tiere an Leinen, denen die Halter kaum folgen können, was nach einer Mischung aus Olympischem Geher-Wettbewerb und Ben Hur aussieht –, aber schneller als die Kiffergrüppchen in ihren dunklen Trainingsanzügen. Ich genieße flüchtig die Aussicht auf die beleuchtete Riesenstadt und freue mich am Ziel über spiegelsaubere Anlagen mit großen Waschbecken. Purer Luxus, schnell noch ein bisschen Wasser an Gesicht und Oberkörper, dann zurück. Ein Warnschild weist darauf hin, dass der Park um 22 Uhr geschlossen werde wegen des „anti-social behaviour“ einiger Besucher. Es ist schon kurz nach zehn, und tatsächlich versperrt an der Nordseite nun ein Maschendrahttor den Ausgang. Zu meinem Glück war einer der Antisozialen so sozial, ein Loch hineinzubiegen, gerade groß genug für mich, um durchzuklettern.

Zu Hause erwartet mich Yong mit leuchtendem Smartphone. „Mein Nachbar ist ein bisschen irritiert“, plaudert er und zeigt mir auf dem Bildschirm die WhatsApp-Konversation:

„Hallo, da steht ein Zelt bei dir im Garten. Ein Obdachloser, oder hast du Besuch?“

„Ein Gast. Sorry, ich hoffe, das stört euch nicht.“

„Gar nicht. Wir waren nur überrascht. Wirklich.“

Regen kann auf einem Zeltdach verschiedene Arten von Tönen erzeugen. Je nach Intensität und Wassermenge klingt das wie eine Maus, die über ein Schlauchboot flitzt, wie Zehnfingertippen auf einem 2017er-MacBook oder wie ein Wettkampf im Ausdrücken von Luftpolsterfolie mit 20 Teilnehmern gleichzeitig. London entscheidet sich heute für die Variante Luftpolsterfolie.

Ich liege in meiner 1,6-Quadratmeter-Unterkunft und beobachte im Gegenlicht einer Straßenlaterne das Schauspiel an der Außenhülle. Die Zelthaut ist durchzogen von einem Netzmuster, die Tropfen wirken dadurch wie Steine auf einem Spielbrett. Einzeln haften sie gut, doch sobald ein anderer Tropfen sie berührt, verlieren sie auf der steilen Polyurethanpiste den Halt, werden zu schwer und rasen wie suizidale Kaulquappen abwärts.

Zum Frühstück drapiert mir der gute Yong eine Thermoskanne mit eineinhalb Litern Schwarztee, eine Tasse mit Entenmotiv, eine Packung Haferkekse und eine Banane auf dem Gartentisch. „Du kannst auch in die Küche kommen, da ist es trocken“, sagt er. Als ich dankend ablehne, blickt er mit ernsten Augen auf mich, dann auf mein durchnässtes Zelt und dann wieder auf mich, zeigt aber sonst keine Regung. „Okay, melde dich, wenn du was brauchst, ich muss jetzt am Laptop arbeiten.“

Ich brauche nichts, ich gehe in die Stadt. Zunächst durch den Park zum Klo. Wasser ins Gesicht, Zähne putzen. Toiletten gewinnen eine strategisch wichtigere Bedeutung, wenn sie nicht selbstverständlich zur Verfügung stehen. Ich beginne, eine tiefe Abneigung gegen „To Let“-Schilder vor Häusern zu entwickeln, weil ich immer zuerst „Toilet“ lese.

Draußen ist hinter einer Hecke eine Stimme zu hören. Ein kräftiger männlicher Tenor, der etwas außer Atem zu sein scheint und sich wie folgt äußert: „Yeah! Yes, yes, yes! Lovin’ this!“, „You are the best! You are the best!“ und „Come on, get in there! Look at me, look at me!“

Ich erwäge, einfach weiterzugehen, besinne mich dann aber auf meine journalistische Pflicht, über die Geschehnisse in Londons Parks in all ihren Facetten zu berichten. Auf der anderen Seite des Gebüschs bietet sich folgendes Bild: Ein dunkelhäutiger Mann kniet auf dem Boden, die Stirn berührt fast die Erde, der Hintern ist weit nach oben gestreckt. Vor ihm, am Fuß einer Bank, lehnt ein iPhone, über das er per Zoom mit einer Frau kommuniziert. „Push! Push! Good work here. Give me a dozen of those!“, fordert er sie auf. Dann wechselt er in die Yogaposition „Hund“, dehnt die Arme und streckt ein Bein gerade nach oben. „Easier than you think!“, ruft er in Richtung Handy.

Schon irgendwie lässig, ein Fitnesscoach, der sein Homeoffice in die Natur verlegt hat. Die Dinge verändern sich. „Yeah! Yeah! Lovely!“, höre ich noch, als ich den Park in Richtung Süden verlasse.

London „hat was für jeden“, schreibt Internetnutzerin LadySabrina und vergibt fünf Sterne, während Internetnutzerin Isabelmar vom „schlimmsten Urlaub meines Lebens in 50 Jahren“ berichtet und nur einen Stern angemessen findet.

Ich empfinde London zunächst hauptsächlich als ziemlich groß. Ein bisschen mehr Tempo wäre gut, also lade ich mir an einer Dockstation für Stadträder die dazugehörige App herunter. Zwei Pfund für 24 Stunden. Wenn man sein „Boris-Bike“ innerhalb von 30 Minuten wieder abgibt, kostet es nichts extra. Der Spitzname Boris-Bike hat sich bis heute gehalten, obwohl die Idee gar nicht von Londons ehemaligem Bürgermeister Boris Johnson stammte, sondern von seinem Vorgänger. Aber es schadet in der Politik nicht, die Fakten ein wenig dem Eigeninteresse anzupassen, wie man am weiteren Werdegang Johnsons sieht.

Mein Sightseeing-Programm ist ohne Innenräume ein wenig eingeschränkt. Ich schaue der Queen’s Guard am Buckingham Palace zu, die haben es unter ihren warmen Bärenfellmützen auch nicht leicht. Während ihrer zwei Stunden dauernden Schicht dürfen sie nicht sitzen, liegen oder sich anlehnen. Ein Gitterzaun schützt sie vor aufdringlichen Touristen, die durch die Metallstäbe ihre Fotos machen, als stünden sie vor einem Gehege mit seltenen schwarz-roten Paradiesvögeln.

Vor einer Skulptur des Polarforschers Robert Falcon Scott am Waterloo Place relativiere ich innerlich den Schwierigkeitsgrad meines Vorhabens. Auf dem Trafalgar Square betrachte ich eine neun Meter hohe Sahnehaube mit Kirsche obendrauf, die auf einem Sockel vor der National Gallery thront. Das „The End“ benannte Kunstwerk von Heather Phillipson scheint kurz vor dem Kollaps zu stehen und wirkt auf den ersten Blick wie eine konsumkritische Pop-Art-Skulptur. Doch an die Seite der Süßigkeit klammert sich eine schwarze Drohne, die mit ihrer Kamera die Passanten filmt. Das Ergebnis wird live auf der Webseite theend.today gezeigt, was eine besonders eindrückliche Erfahrung ist, wenn man gerade selbst mit seinem Leihfahrrad vor dem Kunstwerk steht. Ich beobachte mich dabei, wie ich mich auf meinem Handy dabei beobachte, mich selbst zu beobachten, ein Spiel mit der Unendlichkeit.

Und ein Hinweis darauf, dass sich Menschen auf Londons Straßen nie unbeobachtet fühlen können. Schilder mit der Aufschrift „CCTV in operation“ erinnern daran, dass man sich in der bestüberwachten Stadt Europas befindet, mit fast 700 000 Kameras insgesamt, das entspricht 73,3 Kameras pro 1000 Einwohner (zum Vergleich: Berlin, die zweitbestüberwachte Stadt Europas, hat 6,3 Kameras pro 1000 Einwohner).

Weil auf dem Trafalgar Square häufig Demonstrationen stattfinden, wird hier besonders lückenlos gefilmt. Ich staune darüber, dass die Stadt zugestimmt hat, „The End“ ausgerechnet an diesem Ort zu zeigen. Vielleicht ahnte man, dass die meisten Passanten nur den dekorativen Sahnehaufen mit Kirsche sehen würden, ohne die versteckte Kamera zu bemerken.

Die Apokalypse scheint die Londoner zu beschäftigen. World’s End heißt ein Pub, der sich direkt gegenüber der Tube-Haltestelle Camden Town befindet. Von außen blicke ich in die Fenster. Jeder Tisch ist besetzt, die Scheiben sind beschlagen, und es gilt 0G, niemand muss geimpft, getestet oder genesen sein, um hier sein Hells Lager oder eine Steinofenpizza zu bestellen. Über dem Eingang hängen zwei Glühbirnen, eine davon hat einen Wackelkontakt und blinkt die ganze Zeit über dem Gesicht des riesenhaften Türstehers, der dadurch noch bedrohlicher wirkt. Ein heraustorkelnder Gast trägt ein T-Shirt aus dem Merchandising-Programm der Kneipe, das einen grünen Totenkopf zeigt.

So sieht es aus seit dem „Freedom Day“. Für mich als Festlandeuropäer, wo noch überall Maskenpflicht gilt, ist es ein ungewohntes Bild, eine volle Kneipe zu sehen. Und gleichzeitig ein Sehnsuchtsmoment: Wie absurd, durch England zu reisen und keine Pubs zu besuchen, zumindest nicht die Innenräume.

Ich gehe näher ans Fenster und beobachte Menschen beim Reden, Trinken und Lachen hinter Glas, als wäre das eine Vorführung lokalen Brauchtums, ähnlich sehenswert wie die Rituale der Queen’s Guard. Aber wer bestimmt eigentlich, was betrachtenswert ist und was nicht, man kann doch den Fokus auch mal anders setzen als gewohnt.

Schnell verändert sich die Wahrnehmung einer Stadt, wenn man sich zum Draußenbleiben zwingt. Busse: nutzlos. Autos: nutzlos. Wohnungen: nutzlos. U-Bahn-Stationen und Züge: nutzlos. Restaurants ohne Außenbereich: nutzlos. Supermärkte: nutzlos. Modegeschäfte: nutzlos. Autogeschäfte: nutzlos hoch zwei. Asphalt: nutzlos bis schmerzhaft. Interessant sind dagegen: Märkte, Foodtrucks, Sitzbänke, Parks, Elektro-Scooter, Leihfahrräder, Street-Art, Aufkleber an Lampenmasten, andere Fußgänger, ein herrenloser Einkaufswagen (ich lasse ihn aber stehen). Und Szeneviertel. Szeneviertel wie Camden sind Orte, an denen man sich gerne draußen aufhält. Ganz anders als der Rest der Stadt, alles nur Passagen, Zwischenstationen für den Weg von einem Raum zum anderen. Bitte nicht zu lange verweilen, scheinen die Bürgersteige der Wohnviertel den Flanierwilligen entgegenzurufen.

„Dieses Buch ist ein wirklich schöner und ungewöhnlicher Reisebericht geworden, der richtig Spaß beim Lesen macht.“

„Sehr, sehr spannend.“

„Herrlich amüsant und nicht nur für alle Weltenbummler zu empfehlen.“

„Ein heiteres und lehrreiches Buch, das Anstoß sein könnte für ein Nachdenken über das eigene Reiseverhalten. Und das auch Lust macht auf das manchmal großartige, manchmal kleingeistige Land, das England nun einmal immer noch ist.“

„›Absolutely ausgesperrt‹ ist spannend, lebendig erzählt und (natürlich) sehr innovativ.“

„Sein mitreisender Bericht greift hochaktuelle Themen auf, zeigt wie Spaß trotz Verzicht möglich ist und wird zu einem Plädoyer für eine neue Art des Reisens.“

„Unterhaltsames Buch.“

„Stephan Orth nähert sich nicht nur seiner alten Liebe England wieder und in neuer Weise. Er verleiht auch dem Begriff ›Outdoor-Abenteuer‹ eine neue Bedeutung.“

„Großer Lesespaß“

„Seine Treffen mit zuvorkommenden oder trübseligen Menschen lesen sich überraschend, amüsant und flockig.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.