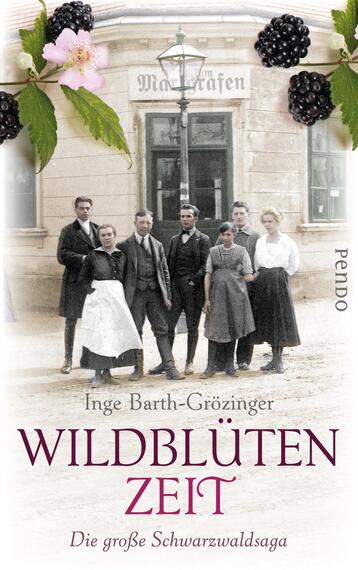

Wildblütenzeit - eBook-Ausgabe

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Wie in ihren zahlreichen Romanen zuvor, (...) erweist sich Barth-Grözinger mit der ›Wildblütenzeit‹ als Meisterin des Erzählens.“

Südwest PresseBeschreibung

Im Juli 1945 sitzt der siebenundvierzigjährige Jakob Haug im Büro seines Hotels. Vor ihm liegt die wohl wichtigste Unterredung in der langjährigen Geschichte des Traditionshauses „Zum Markgrafen“. Denn Jakob soll vor einem amerikanischen Offizier über sein Verhältnis zu den einflussreichen Nationalsozialisten, die während des Kriegs in seinem Hotel ein- und ausgingen, Rechenschaft ablegen. Dieses Verhör wird über das Fortbestehen des Betriebs entscheiden, der seit vielen Generationen im Besitz der Familie liegt. Doch um Jakobs Handlungsmotive zu verstehen, ist es wichtig, die Vergangenheit zu…

Im Juli 1945 sitzt der siebenundvierzigjährige Jakob Haug im Büro seines Hotels. Vor ihm liegt die wohl wichtigste Unterredung in der langjährigen Geschichte des Traditionshauses „Zum Markgrafen“. Denn Jakob soll vor einem amerikanischen Offizier über sein Verhältnis zu den einflussreichen Nationalsozialisten, die während des Kriegs in seinem Hotel ein- und ausgingen, Rechenschaft ablegen. Dieses Verhör wird über das Fortbestehen des Betriebs entscheiden, der seit vielen Generationen im Besitz der Familie liegt. Doch um Jakobs Handlungsmotive zu verstehen, ist es wichtig, die Vergangenheit zu kennen. Deshalb erzählt er dem Offizier vom Schicksal der Familie Haug – und vom glanzvollen Aufstieg eines Hauses, das seit 1780 deren Segen wie auch größter Fluch war.

Über Inge Barth-Grözinger

Aus „Wildblütenzeit“

Juli 1945

Der Jeep fuhr mit einem sanften Schwung um die Kurve und hielt unmittelbar vor dem schmiedeeisernen Tor. Langsam erhob sich Jakob Haug vom Rücksitz des Wagens und setzte zögerlich einen Fuß auf das Trittbrett. Erst als der amerikanische Militärpolizist ihm unsanft auf den Rücken klopfte und „come on“ knurrte, gab er sich einen Ruck und kletterte aus dem Wagen, umständlich und langsam, als litte er Schmerzen. Es tut weh, dachte er, es tut wirklich weh, wenn auch nicht körperlich. Ich will mir einfach nicht vorstellen, was mich da drinnen erwarten wird.

»Seit [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Inhaltsverzeichnis

Juli 1945

Juli 1780 – Jakob der Gründer

Mai 1789

Juli 1945

September 1796

Oktober 1805

Juli 1945

November 1812

Juli 1945

Mai 1828 – Johann der Genießer

Juli 1945

September 1834

Juli 1945

Januar 1848

März 1848

Juli 1945

April 1849 – Leopold der Rebell

Juli 1945

September 1855

Juli 1945

September 1885 – Johann-Georg der Kaufmann

Juli 1945

September 1918 – Philipp und Jakob

Juli 1945

Nachwort

Die erste Bewertung schreiben