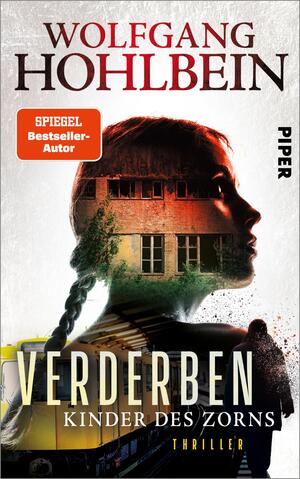

Verderben – Kinder des Zorns Verderben – Kinder des Zorns - eBook-Ausgabe

Thriller

— Ein actionreicher Mystery-Thriller vom Großmeister der deutschen Phantastik„Was bleibt, ist ein mehr als solider, erstaunlich harter Thriller und das Bedauern, das Hohlbein nicht schon früher Ausflüge in diese Richtung gewagt hat.“ - geisterspiegel.de

Verderben – Kinder des Zorns — Inhalt

Im Sumpf des Verbrechens

Als Kriminalhauptkommissarin Conny Fesser undercover auf einer Vernissage des Gangsterbosses Maxim Kutzow eingesetzt wird, hält sie das für einen Routineeinsatz. Drogenhandel, Schmuggel, das Übliche. Als sie dort auf junge Mädchen trifft, die nicht freiwillig anwesend zu sein scheinen, erwacht in ihr ein furchtbarer Verdacht – betreibt Kutzow auch noch Mädchenhandel?

Conny setzt sich in den Kopf, die Sache aufzuklären und Kutzow hinter Gitter zu bringen. Doch der vermeintliche Routinefall stellt sich schnell als Sumpf heraus, in dem niemand ist, was er vorgibt – inklusive Conny selbst …

„Hohlbeins große Stärke sind die Bilder, die er heraufbeschwört. Fast meint man, beim Lesen einen Film zu sehen.“ Die Welt

Leseprobe zu „Verderben – Kinder des Zorns“

1

Sweet little sixteen … wenn sie es denn war, was Conny allerdings mit jedem Moment ein bisschen mehr bezweifelte, den sie die Kleine ansah. Vierzehn, wenn nicht erst dreizehn oder sogar noch jünger, was Gott verhüten möge; ganz egal, ob sie nun an ihn glaubte oder nicht.

Das Mädchen schien ihren Blick zu spüren, denn statt einfach nur weiter dazustehen und unglaublich süß auszusehen, drehte es sich halb zu ihr um und lächelte sie an, wozu es den Kopf in den Nacken legen musste. Conny selbst war gerade einmal durchschnittlich groß, aber die Kleine maß [...]

1

Sweet little sixteen … wenn sie es denn war, was Conny allerdings mit jedem Moment ein bisschen mehr bezweifelte, den sie die Kleine ansah. Vierzehn, wenn nicht erst dreizehn oder sogar noch jünger, was Gott verhüten möge; ganz egal, ob sie nun an ihn glaubte oder nicht.

Das Mädchen schien ihren Blick zu spüren, denn statt einfach nur weiter dazustehen und unglaublich süß auszusehen, drehte es sich halb zu ihr um und lächelte sie an, wozu es den Kopf in den Nacken legen musste. Conny selbst war gerade einmal durchschnittlich groß, aber die Kleine maß höchstens eins fünfzig. Sie trug etwas, von dem Conny nicht ganz sicher war, ob man es noch Kleid nennen konnte und das vorwiegend aus nichts zu bestehen schien, allzu neugierigen Blicken aber trotzdem gerade genug Widerstand entgegensetzte, um die Fantasie erst richtig anzuheizen, mit Pailletten besetzte High Heels, bei deren bloßem Anblick ihr schon die Füße wehtaten, und kostspielig aussehenden Goldschmuck, der so perfekt auf ihr Kindfrau-Image abgestimmt war, als wäre er extra für sie angefertigt worden.

„Gefällt Ihnen, was Sie sehen?“

Conny ließ drei schwere Herzschläge verstreichen, bevor sie sich betont langsam abwandte und in derselben Bewegung auch noch ein Champagnerglas vom Tablett eines vorübereilenden Kellners fischte. Vielleicht etwas zu schwungvoll, denn ein paar Tropfen der überteuerten Angeberbrause spritzten auf ihr geliehenes Kleid. Conny tat so, als hätte sie es nicht gemerkt, und ihr Gegenüber war diplomatisch genug, dasselbe zu tun.

Stattdessen prostete er ihr mit seinem eigenen Glas zu, trank einen Schluck und übersah die Tatsache, dass sie selbst nicht einmal wirklich an ihrem Champagner nippte, sondern gerade einmal die Lippen benetzte. Er war ein sehr großer, kräftig gebauter Mann – gerade an der Grenze, dass sie ihn noch nicht als Hünen bezeichnet hätte – mit modisch halblanger Frisur, einem markanten Gesicht, dem eine nur schlecht verheilte geschwungene Narbe auf der linken Wange sonderbarerweise nichts von seiner Attraktivität nahm. „Verzeihen Sie die direkte Frage, aber: Wer sind Sie? Ich habe Sie hier noch nie gesehen.“

Und spätestens in einer halben Stunde wirst du dir auch wünschen, es wäre so geblieben. „Ich stehe nicht auf der Gästeliste, ich weiß.“ Conny nippte nun doch an ihrem Glas und machte eine Kopfbewegung zu einer Gestalt am anderen Ende des großen Raums, die einen Armani-Anzug und italienische Designerschuhe trug und es trotzdem schaffte, darin wie ein Penner auszusehen. „Mikail hat mich mitgebracht. Er meinte, es wäre kein Problem.“

„Ich kann mir nicht viel im Zusammenhang mit Ihnen vorstellen, was zu einem Problem werden könnte“, antwortete Kutzow zwar, maß den dunkelhaarigen Hünen zugleich aber mit einem Blick, der Conny Anlass zu der Vermutung gab, dass diese Behauptung nicht unbedingt auf Mikail zutraf.

„Ihr Freund?“

„Mikail?“ Conny schüttelte so heftig den Kopf, dass ihre Ohrringe klimperten und sich der Lauscher am anderen Ende der Funkverbindung vermutlich fluchend den Kopfhörer herunterriss. „Gott bewahre … auch wenn ich glaube, dass er sich für den Posten bewerben möchte.“

Sie wechselte das Glas von der Rechten in die Linke und streckte die frei gewordene Hand aus. Eine sehr große, sehr starke Hand, sehr gepflegt und mit perfekt manikürten Nägeln, der man aber trotzdem ansah, dass sie zupacken (und vermutlich auch noch weit unerfreulichere Dinge tun) konnte. „Conny. Eigentlich Cornelia, aber so dürfen mich nur Leute nennen, die ich nicht leiden kann.“

„Maxim.“ Kutzow drückte ihre Hand fest genug, dass es so gerade eben noch nicht wehtat. „Klingt hierzulande vielleicht ein bisschen zu russisch für einen Ukrainer. Aber die ukrainisch-russischen Beziehungen sind eine Sache für sich.“

„Und ein fürchterliches Kapitel der Weltgeschichte. Aber so schrecklich das auch alles ist: Ich setze eher auf Völkerverständigung statt auf Konfrontation.“

„Sonst wären Sie ja kaum in Begleitung eines Russen hergekommen.“ Kutzow ließ endlich ihre Hand los und fügte nach einer Sekunde noch hinzu: „Conny.“

Conny sah noch einmal in Mikails Richtung und stellte nicht nur fest, dass er mittlerweile ganz unverhohlen mit einer aufgetakelten Wasserstoffblondine mit Schlauchbootlippen und XXL-Plastiktitten in einem Kleid schäkerte, das zum allergrößten Teil aus Dekolleté bestand, sondern ertappte sich dabei, sich darüber zu ärgern. Natürlich nicht aus Eifersucht. Ganz bestimmt nicht. Aber auch wenn sie es nicht zugeben wollte, kratzte es doch ein kleines bisschen an ihrem Stolz, dass er mit ihr hergekommen war und jetzt mit einer anderen herummachte, noch dazu mit einer jüngeren.

„Eine Frau wie Sie und ein … Mann … wie Mikail?“ Die hörbare Pause vor dem Mann war weder Zufall noch unbeabsichtigt. „Irgendwie fällt es mir schwer, das zu glauben.“

So wie es Conny schwerfiel zu glauben, dass er sich wirklich für sie interessierte. Nicht so. Maxim Kutzow gehörte nicht nur zu den Top Ten des Rotlicht- und Drogenmilieus der Stadt, er sah auch noch verdammt gut aus und bewies gerade, dass er auch durchaus charmant sein konnte – wenigstens für einen ukrainischen Drogendealer und Ex-Zuhälter. Conny schätzte, dass es allein hier drinnen ein halbes Dutzend junger Dinger gab, die sich gar nicht schnell genug die Kleider vom Leib reißen konnten, um in sein Bett und vor allem seinen Dunstkreis zu gelangen. Was also wollte jemand wie er von jemandem wie ihr?

Vielleicht kam er ja allmählich in ein Alter, in dem er genug von Fast Food hatte und sich für richtige Frauen zu interessieren begann, flüsterte der für Eitelkeit zuständige Teil ihrer Gedanken, und eine andere und deutlich spöttischer klingende Stimme schickte noch die Frage hinterher, ob er nicht vielmehr Lunte gerochen hatte und nun seinerseits ein Spielchen mit ihr spielte.

Sie widerstand dem Impuls, auf die Uhr zu sehen, trank stattdessen einen weiteren winzigen Schluck Champagner und machte eine Kopfbewegung hinter sich. „Ihre Tochter?“

Kutzow reagierte mit einem missbilligenden Heben des Zeigefingers. „Jetzt versuchen Sie sich aber bei mir einzuschmeicheln, Conny. Nein, ich fürchte, ich habe nicht genug Vertrauen in diese modernen Zeiten und vor allem meine Mitmenschen, um ein Kind in die Welt zu setzen. Aber wenn ich eine Tochter hätte, würde ich mir wünschen, dass sie so wie Nadeshda wäre.“

Conny konnte ihm schwerlich widersprechen. Die Kleine war wirklich eine Schönheit, ein blonder Engel mit einer Million winziger goldener Löckchen und einem elfengleichen Gesicht, das nicht mehr ganz das eines Kindes war, aber auch noch lange nicht das einer Frau. Sie war auf eine Art geschminkt, auf die kein dreizehnjähriges Mädchen geschminkt sein sollte, und die sie zu … etwas anderem … machte.

„Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Conny“, sagte Kutzow.

Aus ihrem Groll wurde etwas anderes, das sie kaum noch beherrschen konnte und schon gar nicht wollte. Und warum auch? Niemand würde lästige Fragen stellen, wenn Kutzow mit einer gebrochenen Nase oder einer ausgekugelten Schulter oder ein paar lockeren Zähnen im Präsidium ankam; und am besten mit allem.

„Welche … Frage?“, erwiderte sie gepresst. Ihrem Gegenüber fiel das natürlich auf, und er legte seinerseits fragend und schon wieder ein bisschen misstrauisch den Kopf auf die Seite, wiederholte ansonsten aber nur seine Geste.

„Ob Ihnen gefällt, was Sie sehen.“

Jetzt versuchte sie nicht einmal mehr, ihren Zorn zu beherrschen. Ihre linke Hand ballte sich zur Faust, die andere schloss sich fester um den Stiel des Champagnerglases, sodass sie ihn mit einem kurzen Daumendruck abbrechen und ihm ins Auge rammen konnte. „Was sehe ich denn?“, fragte sie lauernd.

Kutzow lachte leise. „Das fragt sich die Hälfte der anwesenden Kunstexperten hier wahrscheinlich auch, obwohl sie es natürlich niemals zugeben würden.“ Er schlenderte an ihr vorbei und blieb vor etwas stehen, das Conny bisher nicht einmal bewusst wahrgenommen hatte, wimmelte es doch davon in diesem Raum nur so: einem schlichten Bilderrahmen aus gebürstetem Aluminium von der Größe eines Zeichenblocks. Dennoch gab es einen Unterschied zu allen anderen Exponaten. Er war vollkommen leer. Die Platte aus spiegelfreiem Glas gab den Blick ungehindert auf die dahinterliegende Wand frei. Conny war endgültig verwirrt, zugleich aber auch erleichtert. Sie hatte das Gefühl, um ein Haar einen schlimmen Fehler gemacht zu haben.

„Ich … kann meine Frage nur wiederholen“, sagte sie unbeholfen. „Was sehe ich denn?“

„Boris Wischelski“, antwortete Kutzow. „Der aufgehende Stern am Himmel zeitgenössischer russischer Kunst.“

Ein leerer Bilderrahmen? „Kunst?“

Der Ukrainer nickte so heftig, dass er jetzt um ein Haar seinen Champagner verspritzt hätte. „O ja. Sagen Sie nicht, dass Sie es nicht sehen!“

„Nein“, antwortete sie. „Ich meine: doch. Genau das sehe ich. Nichts.“

„Und ganz genau das ist es, was uns der Künstler damit sagen will“, bestätigte Kutzow mit hoffnungslos übertrieben besserwisserischer Miene. „Das ist der Blick auf die Vergänglichkeit allen menschlichen Tuns und die Bedeutungslosig- und Sinnlosigkeit all unserer Anstrengungen, Spuren in der Welt des vermeintlich Wirklichen zu hinterlassen.“

Conny starrte ihn an, und Kutzow fuhr mit einem noch heftigeren Nicken fort: „Und zugleich konfrontiert uns der Künstler erbarmungslos mit der Frage, ob die Realität wirklich das ist, wofür wir sie halten, oder vielleicht nicht in Wahrheit nur ein weiteres Trugbild, hinter dem sich die ganze Größe göttlicher Schöpfung verbirgt: Wir glauben zwar, sie zu sehen, doch immer wenn wir sie wirklich zu ergreifen versuchen, hindert uns eine unsichtbare Macht daran.“

Um den Wahrheitsgehalt dieser Behauptung sogleich zu beweisen, hob er die Hand und tippte nacheinander mit den Nägeln der gespreizten Finger gegen das, was den Rahmen ausfüllte. Das Geräusch verriet Conny, dass es kein Glas war.

„Plexi?“, fragte sie. Statt das Champagnerglas abzubrechen und Kutzow den Stiel in die Kehle zu rammen, nippte sie erneut an seinem Inhalt und bemühte sich um eine ebenso gewichtige Miene wie er. „Ich verstehe. Unzerbrechlich, damit nicht irgendwelche Banausen auf die Idee kommen, Gottes Willen mit ihren schmutzigen Fingern auf die Probe zu stellen.“

„Acryl, um genau zu sein. Aber ich sehe, ich habe mich nicht in Ihnen getäuscht“, sagte Kutzow anerkennend. „Sie haben die Aussage hinter diesem Kunstwerk verstanden. Das unterscheidet Sie übrigens von den allermeisten hier.“

Conny machte ein geschmeicheltes Gesicht und entspannte nun auch die linke Hand. „Ich vermute, Sie haben gerade aus dem Ausstellungskatalog zitiert?“

„Noch ein Punkt für Sie. Allmählich werden Sie mir unheimlich. Sie haben nicht zufällig eine eigene Galerie und sind inkognito hier, um mir meine kostbarsten Preziosen abzuschwatzen?“

Warum eigentlich nicht? Der Rahmen war ganz hübsch, und sie konnte sich gut eines ihrer Manowar- oder Sabaton-Poster darin vorstellen. „Und wer hat sich diesen Unsinn ausgedacht? Den Text, meine ich, nicht das Werk. Ich würde es übrigens Industrieacryl für Dummies nennen.“

„Ich“, gestand er übertrieben beleidigt. „Und ich verwahre mich ausdrücklich gegen das Wort Unsinn. Ich weiß, dass der Text rein gar nichts bedeutet, aber niemand hier würde das zugeben.“

Das würde sie vermutlich auch nicht, dachte Conny, nachdem sie einen Blick auf das diskrete Preisschild an der unteren rechten Ecke des Rahmens geworfen und gerade noch den Impuls unterdrückt hatte, ihren Champagner wieder auszuprusten.

„Aber jetzt haben wir genug über Kunst und neureiche Dummköpfe mit viel zu viel Geld gesprochen“, beschied Kutzow. „Lassen Sie uns über etwas Angenehmeres reden. Zum Beispiel über Sie.“

„Und wer sagt Ihnen, dass ich nicht auch ein Dummkopf mit viel zu viel Geld bin?“

„Also eines von beidem bezweifle ich doch stark“, antwortete Kutzow.

Conny zog einen Schmollmund. „Sieht man dem Kleid wirklich an, wie billig es war?“

„Ich kann mir rein gar nichts vorstellen, das an Ihnen billig aussieht“, konterte Kutzow, indem er sich nun ganz zu ihr umdrehte und einen halben schlenkernden Schritt machte, nach dem er vielleicht eine Handbreit vor der imaginären Grenze anhielt, die die instinktive Fluchtreaktion eines durchschnittlichen Menschen auslöst. Irgendwie gelang es ihr, nicht von ihm zurückzuprallen, aber nur gerade noch so.

Chuck Berrys atonales Gitarrengekreische endete, und an seiner Stelle spülte ein als Popmusik verkleideter schmalziger Schlager von Unheimlich über die Menge. Conny versuchte die akustische Körperverletzung irgendwie auszublenden und suchte nach der echten Sweet-Little-Sixteen. Nadeshda stand jetzt hinter Kutzow, und vielleicht hatte sie das Mädchen auch ein bisschen zu offen angestarrt, denn Kutzow legte plötzlich den Kopf auf die Seite und die Stirn in Falten.

„Ich verstehe“, seufzte er. „Wäre Nadeshda meine Tochter, würde ich nicht erlauben, dass sie so herumläuft. Sie ist die Tochter eines Kunden.“

„Eines sehr solventen Kunden, nehme ich an.“ In Connys Stimme schwang mehr Bitterkeit mit, als sie wollte, und sie mahnte sich innerlich zur Vorsicht. Sie war nicht hier, um über die Tugend eines Kindes zu wachen, das sie nicht kannte und auch niemals wiedersehen würde, sondern um einer skrupellosen Unterweltgröße auf die schmutzigen Finger zu klopfen.

„Ich fürchte, ich habe nur solvente Kunden“, erwiderte Kutzow. „Sie sind jetzt aber nicht eine von denen, oder?“

„Von denen?“ Connys linke Augenbraue rutschte ein gutes Stück an ihrer Stirn nach oben, doch dann schüttelte sie den Kopf. „Nein“, sagte sie mit einem wissenden Lächeln. Lange bevor dieser Tag endete, würde er sich wünschen, sie wäre eine von denen.

Kutzow atmete übertrieben erleichtert auf. „Es wäre auch zu schade gewesen. Was kann ich tun, um diesen Fauxpas wieder wettzumachen?“

Wie wäre es mit einem Geständnis?, dachte sie zwar, sagte aber stattdessen: „Sie können mir ein paar richtige Kunstwerke zeigen – falls Sie so etwas am Lager haben, heißt das.“

„Das habe ich in der Tat zurzeit nur im Lager“, antwortete er mit einem angedeuteten bedauernden Achselzucken. „Die heutige Vernissage steht ganz im Zeichen zeitgenössischer russischer Kunst. Und ich fürchte, dass ich das Publikum nach seinem entsprechenden Geschmack ausgesucht habe.“

„Dann passe ich ja noch weniger hierher“, erwiderte Conny. „Ich habe nicht nur nicht viel zu viel Geld und keinen Geschmack, sondern verstehe zudem gar nichts von zeitgenössischer russischer Kunst.“

„Ich auch nicht“, gestand Kutzow.

„Aber von Geschäften“, vermutete sie.

„Und von echter Kunst“, ergänzte er. „Kommen Sie, ich zeige Ihnen etwas wirklich Schönes.“

Ein weiterer Punkt für ihn, den Conny ihm sogar gönnte. Was sie ihm später an diesem Abend zeigen würde, das würde er ganz gewiss nicht schön finden.

2

„Molepeople nennt man sie aber eigentlich nur in Amerika“, sagte Alex mit seiner besten näselnden Besserwisser-Stimme, „und soweit ich weiß, auch dort nur in New York. Nicht in Russland, und ganz bestimmt nicht in Sankt Petersburg.“

Marc hütete sich, darauf zu antworten. Aus der Dunkelheit hinter ihm drang eine Reihe anhaltender Würge- und Kotzgeräusche, als Ben es auf seine Weise tat. Die Schatten waren barmherzig genug, die dazugehörigen Bilder zu verbergen, aber seine Fantasie sprang begeistert ein, um die entstandene Lücke zu füllen. Und gegen den Geruch war das fehlende Licht ohnehin machtlos, sodass es nun auch in seinem Magen zu rumoren begann und er fast schon dankbar für die Schatten war, die nicht nur seine zitternden Hände verbargen, sondern auch, wie nahe er daran war, sich Ben bei seinem Versuch anzuschließen, seine Innereien auf dem Fußboden zu verteilen.

Marc hatte sich nie für einen Helden gehalten – wenigstens nicht für einen der Art, die sich sehenden Auges in einen laufenden Mähdrescher stürzt, um ein verirrtes Rehkitz zu retten –, aber eigentlich auch nicht für einen Feigling. Doch jetzt hatte er Angst. Seine Knie zitterten, seine Handflächen waren feucht, und sein Herz klopfte bis zum Hals hinauf. Aber das war nichts, dessen er sich schämen musste. Nicht angesichts der beiden Kleiderschränke, die hinter ihnen her waren. Sicher, sie waren ihnen drei zu zwei überlegen, und zumindest Alex war alles andere als ein Schwächling, aber Marc zweifelte trotzdem nicht daran, dass schon einer der beiden allein imstande gewesen wäre, sie alle drei zu Brei zu schlagen, während sich sein Kamerad in aller Seelenruhe eine Zigarette drehte und zusah; und vielleicht ein paar Fotos fürs Familienalbum machte.

Und dass sie Polizeiuniformen trugen, machte es nicht unbedingt besser.

Marc brach den Gedanken mit einer bewussten Anstrengung ab und belegte sich selbst mit einer Reihe wenig schmeichelhafter Bezeichnungen. Er war dabei, sich selbst in Hysterie zu reden. Dabei hatten sie realistisch betrachtet das Schlimmste wahrscheinlich schon hinter sich. Selbst wenn die beiden polizeiskije sie erwischten, drohte ihnen maximal eine Nacht in einer russischen Gefängniszelle und – vielleicht – eine Tracht Prügel, was ganz bestimmt keine angenehme Vorstellung war. Aber sie mussten wohl kaum um ihre Leben fürchten. Okay, sie waren hier in Russland, und die russischen Ordnungshüter waren nicht unbedingt für ihre unendliche Geduld und ihr sanftmütiges Wesen bekannt, aber sie waren auch ganz bestimmt kein Volk psychopathischer Mörder.

Was auch gar nicht nötig war, konnte sich seine innere Stimme nicht verkneifen anzumerken. Es reichte ja vollkommen, wenn es die beiden Typen waren, vor denen sie sich hier versteckten.

Etwas scharrte, ein stumpf-metallischer Laut, der Assoziationen von schartigen Messerklingen und träge fließendem Blut weckte, und hinter ihm übergab sich Ben erneut ebenso ausgiebig wie qualvoll. Wäre es nicht sowieso schon der Fall gewesen, hätte Marc wohl spätestens jetzt angefangen, sich ernsthafte Sorgen um ihn zu machen. Selbst wenn sie irgendwie hier rauskamen, hatten sie möglicherweise ein viel größeres Problem, wenn es Ben nicht bald besser ging. Er hatte keine Ahnung, wie man in einem russischen Krankenhaus auf einen zugekifften deutschen Pauschaltouristen reagierte, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie hier so tolerant waren wie in einer Berliner Klinik mit einem in Ehren ergrauten Achtundsechziger-Oberarzt.

Wie als Reaktion auf diesen Gedanken ließ Ben eine Reihe womöglich noch unangenehmerer Laute hören, und Alex platzte endgültig der Kragen. „Verdammt, reiß dich zusammen!“, blaffte er. „Ist ja widerlich!“

„Lass ihn in Ruhe“, sagte Marc müde. „Es geht ihm schlecht genug.“

Alex machte ein verächtliches Geräusch. „Nicht halb so schlecht wie uns allen, wenn sie uns erwischen.“

Marc wollte das nicht hören. „Vielleicht sind sie ja weg.“

„Ja. Und vielleicht ist die Erde eine Scheibe, und Frauen sind vernunftbegabte Wesen“, schnaubte Alex.

Von außen wurde gegen die Tür gehämmert, und eine ebenso aufgebrachte wie befehlsgewohnte Stimme rief etwas auf Russisch, das er nicht verstehen musste, um es zu verstehen. Alex kramte fluchend eine weitere Sekunde herum, dann flammte sein Bic-Feuerzeug auf. Die winzige Flamme reichte gerade aus, um den umgedrehten Besen zu erkennen, den er unter die Klinke gerammt hatte, um die Tür zu blockieren.

„Warte hier!“, befahl Alex. „Pass auf, dass keiner reinkommt!“

Und wie, bitte schön?, wollte Marc erwidern, sparte sich den Atem aber auch gleich und nutzte das letzte zusammen mit Alex davoneilende Licht, um sich seinen ersten Eindruck ihres Verstecks noch einmal zu bestätigen: ein schmaler, überraschend aufgeräumter und gut bestückter Lagerraum voller Eimer, Wischmopps, Schrubber und Besen und Kanistern mit Reinigungsmitteln, Kartons mit Einmal-Handschuhen und jenen an Kochmützen erinnernden hohen Papierhütchen, die in diesem Land angefangen vom Gehirnchirurgen bis hin zu Köchen so ziemlich jeder zu tragen schien. Wer immer als Nächster hierherkam, um seine Schicht bei der Putzkolonne anzutreten, würde eine unangenehme Überraschung erleben, denn Ben hockte auf halbem Weg hinter ihm auf Händen und Knien in einem Durcheinander aus umgefallenen Kisten und aufgerissenen Pappkartons und seinem eigenen Erbrochenen und sah aus wie das sprichwörtliche Häufchen Elend.

Wieder erscholl die aufgebrachte Stimme, die er jetzt noch viel weniger verstand als gerade, aber natürlich sprang seine randalierende Fantasie begeistert auf den fahrenden Zug auf. Wie hatte Alex die angeblichen Bewohner der U-Bahn genannt? Molepeople? Der Chor aus aufgebrachtem Rufen und Grunzen hätte jedenfalls ganz hervorragend zur Vorstellung eines halben Dutzends mannsgroßer menschenfressender Maulwürfe auf der anderen Seite der Tür gepasst.

„Otkryt! Nemedlenno!“, erklang die aufgebrachte Stimme erneut, begleitet von einem metallischen Laut, der fast so klang, als würde eine Kalaschnikow durchgeladen.

„Ha!“, rief Alex. „Hab ich doch richtig gesehen!“ Die Feuerzeugflamme erlosch, und an ihrer Stelle schnitt der weiße Strahl einer Taschenlampe wie ein Laserschwert durch die Dunkelheit.

„Hierher!“ Alex begann sich lautstark an etwas zu schaffen zu machen, das dem Licht der gefundenen Taschenlampe eine lange Nase bei seinem Versuch drehte, es aus der Dunkelheit zu reißen. „Kommt her!“

„Otkryt! Polizija!“, antwortete die Stimme von der anderen Seite der Tür, begleitet von einem noch wütenderen Hämmern, und Marc kam endlich auf die einzige vernünftige Idee, stürmte los und riss Ben am Arm in die Höhe und hinter sich her. Alex’ Taschenlampe zerschnitt die Dunkelheit in asymmetrische Scherben, die einen irrsinnigen Veitstanz mit sich selbst aufführten, und dann geschah alles beinahe gleichzeitig: Der Besenstiel und die Tür gaben genau in der Sekunde nach, in der sich die Schatten vor Alex in eine schmale Metalltür verwandelten, die er mit einem abschließenden Fußtritt aufsprengte. Jemand schrie etwas auf Russisch, stampfende schwere Schritte näherten sich.

Alex griff gleichzeitig nach seinem und Bens freiem Arm und zerrte sie mit solcher Gewalt an sich vorbei und durch die Tür, dass sie auf der anderen Seite das Gleichgewicht verloren und übereinanderstürzten. Die Taschenlampe fiel zu Boden, beschrieb einen scheppernden Halbkreis und ging nach einem zweimaligen störrischen Blinzeln aus. In dem zweigeteilten Moment, bevor es endgültig dunkel wurde, geschah zweierlei: Einer der beiden Uniformierten, die hinter ihnen heranstürmten, setzte zum Endspurt an und streckte den Arm aus, und Alex stolperte nicht nur im buchstäblich allerletzten Moment zurück, sondern warf die Tür auch mit einem Knall ins Schloss, der noch in Moskau zu hören sein musste.

Er war trotzdem nicht so laut wie der Schrei, der ihm folgte, dann ein Knall, als etwas mit der Gewalt einer Kanonenkugel gegen die Tür prallte. Zu seiner Erleichterung hielt sie der rüden Behandlung stand, und als Alex die Taschenlampe nach einem Augenblick hektischen Herumpatschens auf dem Boden fand und wieder einschaltete, sah er auch, warum: Irgendwie hatte Alex das Kunststück fertiggebracht, nicht nur die Tür hinter sich zuzuwerfen, sondern auch noch einen Riegel vorzulegen.

„Das war knapp“, nuschelte Ben. Immerhin war er noch bei Bewusstsein, wobei sein Gesicht im blassen Streulicht der Taschenlampe allerdings aussah wie das einer Leiche.

„Und?“, knurrte Alex gereizt. „Knapp vorbei ist auch daneben, oder? Im Augenblick sind wir hier jedenfalls sicher.“

Das mochte stimmen, aber Marc war noch etwas aufgefallen: Die Lampe hatte den Sturz wohl doch nicht ganz so unversehrt überstanden. Das Licht pulste wie im Takt eines sehr langsam schlagenden, großen Herzens und brannte nur noch mit einem Bruchteil seiner ursprünglichen Kraft. Doch selbst dieser trübe Schein reichte aus, um den roten Schmierer auf halber Höhe der Tür erkennen zu lassen. Der masochistische Teil in ihm wollte ihm weismachen, dass er nur nach unten sehen musste, um die dazugehörigen abgezwackten Fingerglieder in einer dampfenden Blutlache zu finden. Mit klopfendem Herzen und der Hysterie näher, als er sich eingestehen wollte, zwang er sich hinabzusehen, und natürlich war da gar nichts. Aber das Blut an der Tür war frisch und echt und bedeutete gewiss nichts Gutes.

Wie, um auch noch ein Ausrufezeichen hinter diesen Gedanken zu setzen, wurde noch einmal gegen die Tür getreten, gefolgt von einem sogar noch herrischerem „Otkryt! Polizija!“ und dann einem neuerlichen Tritt und derselben aufgebrachten Stimme, die jetzt etwas schrie, das ihm schier das Blut in den Adern gerinnen ließ:

„Aufmachen! Hier Polizei!“

„Da kannst du lange warten“, knurrte Alex. „Die Tür ist stabil. Könnte fast gute deutsche Wertarbeit sein. Hier kommt so schnell keiner rein.“

„Und auch keiner raus“, fügte Marc hinzu. „Schon mal daran gedacht?“

Lieber Herr Hohlbein, Ihr neuer Roman „Verderben. Kinder des Zorns“ ist ein Thriller, der mit einem kleinen, phantastischen Element spielt. Begonnen hat Ihre Autorenkarriere vor allem mit Fantasyromanen, später kamen aber noch viele andere Genres wie Horror und historische Romane hinzu. Haben Sie für jedes Genre eine eigene Herangehensweise, d.h. recherchiert man anders für einen Thriller, der in unserer Welt spielt, als für einen Fantasyroman? Oder ist der kreative Prozess im Grunde immer der gleiche?

Eigentlich macht das gar keinen Unterschied. Wenn überhaupt, ist es eher leichter, einen „reinen“ Fantasy-Roman zu schreiben. Man muss sich zwar an seine eigenen Spielregeln halten – was manchmal ganz schön kompliziert ist –, kann dafür aber fröhlich drauflos spintisieren. Bei einem rein „realistischen“ Roman muss man hingegen viel mehr recherchieren und sollte sich wenigstens marginal an Logik und das Bekannte halte. Insofern habe ich mir bei „Verderben“ aus zwei Welten genau die schwierigen Aspekte rausgesucht …

Gibt es ein Genre, in dem Sie am liebsten schreiben?

Alles was irgendwie – und wenn auch nur ein bisschen, wie bei „Verderben“ – phantastisch ist. Ganz normal ist auch ganz langweilig. Aber mich interessieren ohnehin mehr die Personen und ihre Reaktionen auf all die kleinen Gemeinheiten, die ich ihnen antue.

Ein nicht unwichtiger Teil von „Verderben“ spielt in Russland und der Ukraine; das Buch wurde jedoch vor Beginn des aktuellen Kriegs in der Ukraine geschrieben. Vor welche Herausforderungen stellen solche Ereignisse einen Autor und wie kann man ihnen vielleicht begegnen?

Einen Teil der Handlung habe ich ganz bewusst in den seit Jahren bestehenden Unruheherd Ukraine verlegt, punktuell nach Tschernobyl mit den Folgen atomaren Wahnsinns als Hintergrund. Insofern war ein prinzipielles Umschreiben gar nicht möglich, es sei denn, ich verlege die Handlung nach Japan und die Gegenseite besteht nicht aus der Russenmafia, sondern aus der Yakuza. Das aber macht keinen Sinn, zumal dieser Teil des Romans ja gerade durch die aktuellen Ereignisse eine erschreckende Übersteigerung des Themas erfährt, was Menschen auch innerhalb Europas ihresgleichen antun. Terminlich wie thematisch war es möglich, den ukrainischen Krieg in die Endfassung des Romans einfließen zu lassen, ohne dass er selbst vitaler Bestandteil der Handlung ist.

Mit „Verderben“ kehren Sie zu einer Protagonistin zurück, der Ihre Leserinnen und Leser bereits in einem früheren Roman begegnet sind. Was hat Sie dazu bewogen, sich dieser Figur erneut zu widmen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Conny wieder auftaucht. Ich habe einfach Gefallen an einer Heldin gefunden, die nicht wie Lara Croft aussieht und agiert, sondern ein (fast) normaler Mensch ist.

Jedenfalls glaubt sie das.

Was wünschen Sie sich von den Leserinnen und Lesern Ihres Romans?

Dass sie möglichst viel Spaß an der Lektüre haben und vielleicht – so schwer es im Moment fallen mag – diese Sch …. situation am echten Ort des Geschehens für ein paar Stunden vergessen können. Während ich das hier schreibe, fällt mir selbst auf, dass das ein bisschen herzlos klingen könnte, aber so ist es nicht gemeint. Man kann schließlich nicht aufhören zu leben, nur weil gerade der galoppierende Wahnsinn regiert.

„Sehr spannender Thriller“

„Rasanter Thrill, packendes Survival-Drama, Mystery-Krimi mit Phantastik Einschlag, eine Bonny-&-Clyde-Love-Story… all das bekommt man auf den mehr als 600 Seiten von ›Verderben - Kinder des Zorns‹ geboten. Erzählerisch stark und filmreif geschrieben. Dazu Wendungen, die man nur mit einer Glaskugel vorhersehen kann.“

„Ein actionreicher und spannungsgeladener Fall.“

„Was bleibt, ist ein mehr als solider, erstaunlich harter Thriller und das Bedauern, das Hohlbein nicht schon früher Ausflüge in diese Richtung gewagt hat.“

„Thriller, Horror, Mystery – wie kein anderer verwebt der Großmeister der deutschen Phantastik in ›Verderben – Kinder des Zorns‹ all diese Elemente zu einem atemberaubend spektakulären Plot.“

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.