Produktbilder zum Buch

Silent Promises

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Georgia und Austin haben für immer einen Platz in meinem Herzen, denn dieses Buch hat mich einfach umgehauen und tief berührt!“

herzschlag.buecherweltBeschreibung

Manchmal sagen Gefühle mehr als tausend Worte

Worte tun weh. Diese Erfahrung musste Georgia in ihrer letzten Beziehung machen. Seitdem fehlt ihr der Mut zum Weitermachen, denn immer, wenn sie an die leeren Versprechungen und verbalen Ohrfeigen ihres Ex-Freunds denkt, fühlt sie sich wie gelähmt. Doch dann tritt der gehörlose Austin in ihr Leben, der ihr zeigt, dass Sprache nicht nur aus gesprochenen Worten besteht. Langsam setzt er ihr Herz wieder zusammen. Bei Austin fühlt sich Georgia geborgen, und Stück für Stück findet sie zu sich selbst zurück. Aber kann man wirklich glücklich sein, wenn…

Manchmal sagen Gefühle mehr als tausend Worte

Worte tun weh. Diese Erfahrung musste Georgia in ihrer letzten Beziehung machen. Seitdem fehlt ihr der Mut zum Weitermachen, denn immer, wenn sie an die leeren Versprechungen und verbalen Ohrfeigen ihres Ex-Freunds denkt, fühlt sie sich wie gelähmt. Doch dann tritt der gehörlose Austin in ihr Leben, der ihr zeigt, dass Sprache nicht nur aus gesprochenen Worten besteht. Langsam setzt er ihr Herz wieder zusammen. Bei Austin fühlt sich Georgia geborgen, und Stück für Stück findet sie zu sich selbst zurück. Aber kann man wirklich glücklich sein, wenn die Vergangenheit überall lauert?

Sie hat ihr Herz für alle verschlossen. Er hilft ihr, es wieder zu öffnen. Für alle Leser:innen von Kyra Groh und Mia Sheridan.

Über Sophie A. Elpel

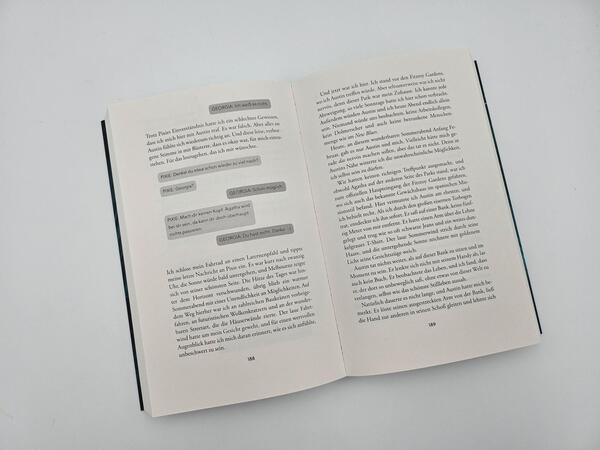

Aus „Silent Promises“

PROLOG

Sprache war mein Leben gewesen, doch in diesem Moment traute ich ihr nicht mehr. Winston hielt den Blick gesenkt, ich meinen starr nach vorne gerichtet. Nach der Explosion seiner Worte war es erdrückend still im Zimmer geworden. Und kalt. Unendlich kalt. Ich hörte nur noch das monotone Piepen der Monitore, das Rauschen in meinen Ohren und die kreischenden Gedanken in meinem Kopf.

Ich sah meinen Freund – oder das, was von ihm noch übrig war – verständnislos an. Trotz der Schläuche und Maschinen, die ihn umgaben, sah er kein bisschen schwach aus. Nicht mehr. Und [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Was ist für dich das Besondere an der Liebesgeschichte/Beziehung von Georgia und Austin?

Georgia und Austin sind für mich der Beweis, dass niemand „falsch“ oder „zu viel, zu wenig, zu …“ ist, sondern dass die richtige Person dich mit all deinen Päckchen genauso annehmen und lieben kann, wie du bist.

Wie bist du selbst in Kontakt mit Gebärdensprache gekommen?

Während meines Studiums habe ich einen Gebärdensprachkurs belegt und sofort gemocht, wie offen und präsent man in der Kommunikation sein muss. Außerdem wollte ich die Grundlagen können – schließlich können taube Menschen das Hören nicht erlernen, Hörende dafür die Gebärdensprache. Ich wollte meinen Teil dazu beitragen.

Georgias Schildkörte Brokkoli ist ihr ständiger Begleiter. Welcher Fun Fact hat dich bei der Recherche über Schildkröten überrascht?

Dass es in Australien keine freilebenden Landschildkröten gibt und sie dort deswegen nicht als Haustiere gehalten werden dürfen. Australien hat so viele ungewöhnliche Tiere – aber keine Landschildkröten? Das fand ich schon überraschend, aber die Tatsache hat Brokkoli eine ganz besondere Hintergrundstory beschert … ????

Seit 2019 reist du mit deinem Mann um die Welt und hast bestimmt schon viele Orte besucht! Warum hast du dich für Melbourne als Setting entschieden?

Ich kenne eine echte Georgia aus Melbourne, die mich damals zu dieser Geschichte inspiriert hat – und damit standen Name und Ort von Anfang an fest. Darüber bin ich sehr glücklich, denn in Australien hatten mein Mann und ich die allerschönste Zeit. Ich bin dem Land für vieles dankbar und hätte mir keinen besseren Ort vorstellen können, an dem ich so lange schreibend hätte verweilen wollen.

Georgia leidet unter den Folgen einer toxischen Beziehung. Was möchtest du Leser:innen mitgeben, denen es womöglich ähnlich geht?

Ihr bildet euch das nicht ein. Ihr verliert nicht den Verstand. Vertraut eurer inneren Stimme. Ihr seid nicht allein. Ich hoffe, dass dieses Buch Betroffenen Trost schenken kann – in einer Situation, die für Außenstehende nur schwer nachvollziehbar ist.

Die erste Bewertung schreiben