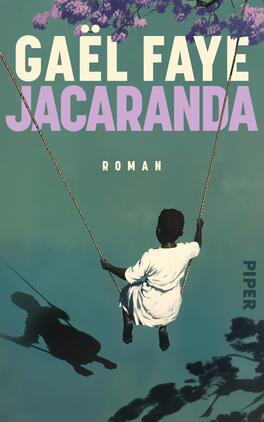

Produktbilder zum Buch

Die Tanzenden

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Victoria Mas legt einen hochspannenden Roman vor, dessen Handlung sich souverän vor dem geistigen Auge des/der Leser*in entfaltet.“

berliner-woche.deBeschreibung

„Deine beste Eigenschaft wird auch immer dein größter Makel sein: Du bist frei.“

Brillante junge Literatur zwischen Feminismus, historischem Lehrstück und Unterhaltung: Der engagierte und aufwühlende Bestseller von Victoria Mas begeistert Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt!

Die Geschichte in „Die Tanzenden“ scheint unglaublich: In der Pariser Nervenheilanstalt La Salpêtrière findet Ende des 19. Jahrhunderts ein jährlicher Ball statt, bei dem sich die Insassinnen verkleiden und vor großem Publikum als Hysterikerinnen und Epileptikerinnen erniedrigen müssen. Denn für die Pariser Hautevolee…

„Deine beste Eigenschaft wird auch immer dein größter Makel sein: Du bist frei.“

Brillante junge Literatur zwischen Feminismus, historischem Lehrstück und Unterhaltung: Der engagierte und aufwühlende Bestseller von Victoria Mas begeistert Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt!

Die Geschichte in „Die Tanzenden“ scheint unglaublich: In der Pariser Nervenheilanstalt La Salpêtrière findet Ende des 19. Jahrhunderts ein jährlicher Ball statt, bei dem sich die Insassinnen verkleiden und vor großem Publikum als Hysterikerinnen und Epileptikerinnen erniedrigen müssen. Denn für die Pariser Hautevolee sind diese Frauen so faszinierend wie Zootiere. Die neunzehnjährige Eugénie will das nicht mehr hinnehmen – und plant gemeinsam mit anderen ihren Ausbruch.

Die Protagonistinnen dieses gefeierten Debütromans mögen eine literarische Erfindung sein, ihre Geschichte aber ist es nicht. Denn die Salpêtrière existiert bis heute. Hier wurden im 19. Jahrhundert Frauen eingeliefert, die der Gesellschaft zu vorlaut, zu selbstbestimmt, zu freiheitsliebend waren.

Die Diagnose „Hysterie“ bedeutete für viele ein Leben inmitten kranker, mittelloser und vergessener Frauen, abgeschnitten und ohne jede Chance auf Selbstverwirklichung.

„In einer glasklaren Sprache, leicht wie ein Pastell, schreibt Victoria Mas gegen die männliche Norm an und gibt denen eine Stimme, die man mundtot gemacht, unterdrückt, hypnotisiert hat.“ – L’Obs

„Die Tanzenden“ wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für Amazon Prime verfilmt. Victoria Mas ist mit ihrem Debütroman auf Anhieb zu einer jungen Stimme des kämpferisch-modernen Feminismus geworden.

Es ist die Kraft ihres einfühlsamen und mitreißenden Erzählens, die ihn zum Bestseller werden ließ – und das nicht nur in Frankreich! Wer das Ringen um Freiräume in einer viel zu engen Welt verstehen will, sollte diesen Roman lesen.

„Starke Frauenfiguren, dazu diese wundersam zarte Sprache: ein wirklich beeindruckendes Debüt von Victoria Mas!“ – Freundin

Medien zu „Die Tanzenden“

Über Victoria Mas

Aus „Die Tanzenden“

1

Geneviève

3. März 1885

„Louise. Es ist Zeit.“

Mit einer Hand zieht Geneviève die Decke weg, unter der zusammengekauert auf der schmalen Matratze der schlafende Körper der jungen Frau liegt. Ihr dunkles, dichtes Haar bedeckt das Kopfkissen und einen Teil ihres Gesichts. Den Mund halb geöffnet, schnarcht Louise leise. Die anderen Frauen im Schlafsaal, die bereits aufgestanden sind, hört sie nicht. Zwischen den aufgereihten Eisenbetten rekeln sich die weiblichen Gestalten, drehen sich die Haare zu einem Knoten auf, knöpfen ihre tiefschwarzen Kleider über den [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

Victoria Mas hat mit „Die Tanzenden“ einen besonderen Roman geschaffen. Seine Stärken liegen in der Klar- und Reinheit der Sprache sowie im Umgang mit dem Thema. Der Preis des besten Debuts in Frankreich ist für diesen Roman keinesfalls eine Bürde, denn eine gerechtfertigte Anerkennung für einen starken Debutroman. Lesenswert!

Schreibelust Leselust„Ein vor allem historisch interessantes Buch“

(A) Buchkultur - Das internationale Buchmagazin„Victoria Mas legt einen hochspannenden Roman vor, dessen Handlung sich souverän vor dem geistigen Auge des/der Leser*in entfaltet.“

berliner-woche.deDie Tanzenden ist mein erster Roman, und es ist ein ganz besonderer erster Roman, weil er auf einer wahren Geschichte basiert, nämlich einem Ereignis, das sich Ende des 19. Jahrhunderts jedes Jahr in der Nervenheilanstalt La Salpêtrière zugetragen hat, einem Krankenhaus, das es auch heute noch gibt. In diesem Krankenhaus hat man damals vor allem Frauen behandelt, Hysterikerinnen und Epileptikerinnen, aber auch Frauen, die ganz einfach gestört haben – in der Gesellschaft, in ihrer Familie.

Jedes Jahr fand dort zu Mittfasten ein großer Ball statt, auf dem diese Frauen Kostüme wie beim Karneval trugen und zu dem ganz Paris strebte, um die „Verrückten“ von Nahem zu sehen. Wie sollte man sich nicht für dieses absolut empörende, beschämende Ereignis interessieren und wie sollte man nicht betroffen sein von dem Schicksal dieser Frauen, die dort oft gegen ihren Willen eingeschlossen waren? Aus diesem Grund bin ich der Geschichte dieser Nervenanstalt nachgegangen, dem historischen Kontext und den Behandlungsmethoden, vor allem aber habe ich mich diesen Frauen verschrieben, die mehr oder weniger aus den Geschichtsbüchern getilgt wurden. Ich habe versucht, sehr starke Frauenfiguren zu schaffen und die Frauen nicht als Opfer darzustellen.

Sie sollten sich im Laufe des Romans befreien können. Im Laufe des Schreibens hat meine Begeisterung noch zugenommen, und ich hoffe, dass man daraus die Forderung mitnimmt, dass jede meiner Figuren ihren Platz in der Welt, ihr Schicksal und ihren Glauben selbst wählen darf. In diesen Themen kann sich in meinen Augen so gut wie jeder Leser wiederfinden, weil sie ganz und gar universell sind. Voilà, hoffentlich gefällt Ihnen mein Roman.

Die erste Bewertung schreiben