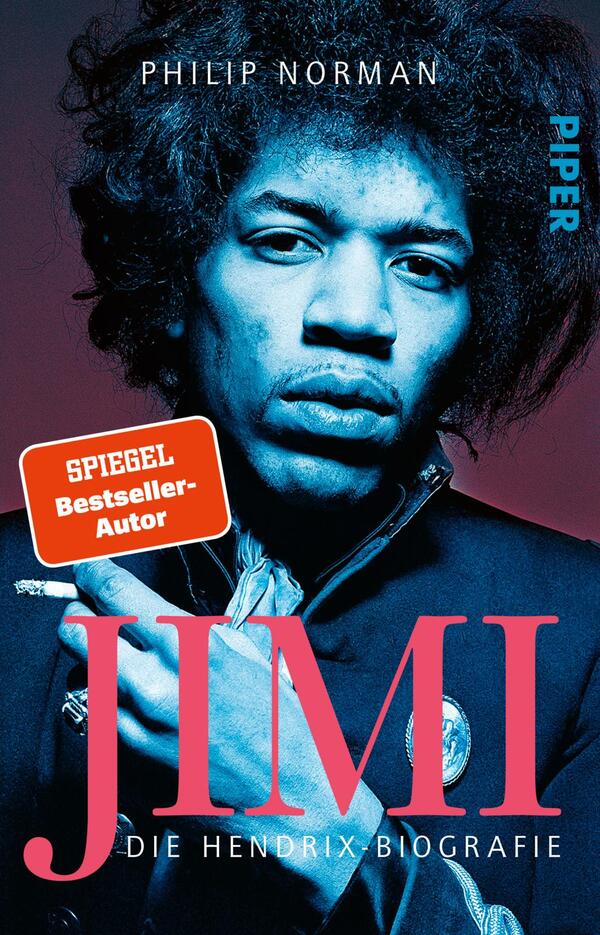

Produktbilder zum Buch

JIMI

Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an:

info@piper.de

Piper Verlag GmbH

Georgenstraße 4

80799 München

„Der erfahrene Pop-Journalist kundet mit schier unerschöpflicher Detailfülle den Menschen hinter der Ikone aus.“

Rolling StoneBeschreibung

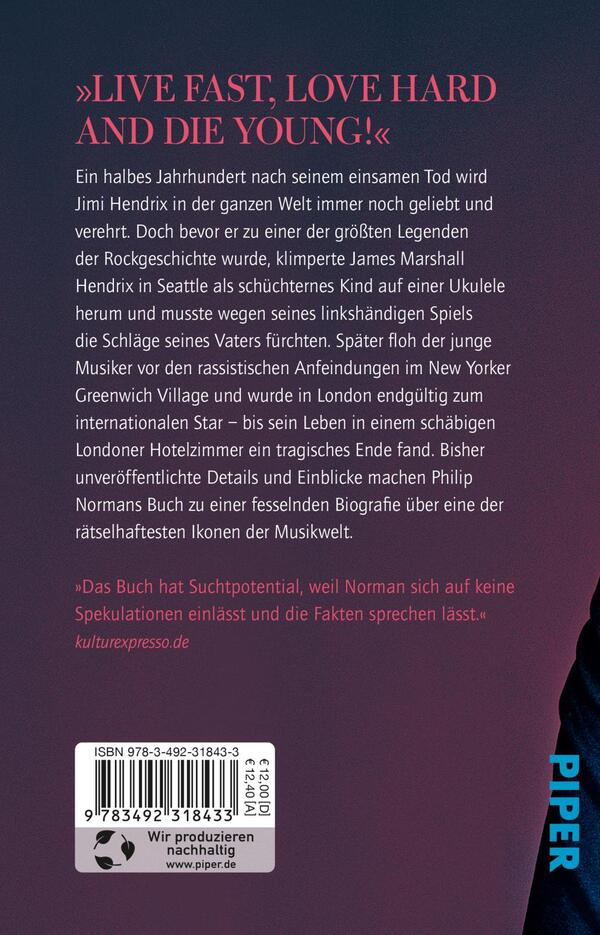

Live fast, love hard and die young – die explosive Biografie über den Ausnahmemusiker

Auf dem Höhepunkt seines Könnens starb Jimi Hendrix einsam und hinterließ eines der größten Rätsel der Musikgeschichte. Philip Norman geht den Geheimnissen um den Gitarrengott auf den Grund.

Die Gitarre war sein Werkzeug, - sein Talent und sein Genie hoben ihn in den Olymp der wichtigsten Musiker aller Zeiten: Jimi Hendrix ließ nichts aus und prägt die Rockmusik bis heute. Als er im September 1970 in einem Londoner Hotelzimmer starb, wurde er zum tragischen Gründungsmitglied des Club 27.

Kultautor Philip…

Live fast, love hard and die young – die explosive Biografie über den Ausnahmemusiker

Auf dem Höhepunkt seines Könnens starb Jimi Hendrix einsam und hinterließ eines der größten Rätsel der Musikgeschichte. Philip Norman geht den Geheimnissen um den Gitarrengott auf den Grund.

Die Gitarre war sein Werkzeug, - sein Talent und sein Genie hoben ihn in den Olymp der wichtigsten Musiker aller Zeiten: Jimi Hendrix ließ nichts aus und prägt die Rockmusik bis heute. Als er im September 1970 in einem Londoner Hotelzimmer starb, wurde er zum tragischen Gründungsmitglied des Club 27.

Kultautor Philip Norman hat den Fall Jimi Hendrix neu aufgerollt und tief in den Archiven gegraben. Anhand bislang unveröffentlichter Dokumente und persönlicher Gesprächen mit engen Begleitern des Jahrhundertgenies rekonstruiert Norman den Aufstieg und das traurige Ende des Gitarristen und Aktivisten.

„JIMI: Die Hendrix-Biografie“ bleibt stets bei den Fakten und lässt die Geschichte für sich sprechen. Gleichzeitig ist dieses Buch auch die Würdigung eines lebenslangen Fans. Philip Norman setzt Hendrix ein literarisches Denkmal, das jeden Musikliebhaber begeistern und packen wird.

„Dieses Buch ist nicht nur eine Hommage an den Künstler, sondern auch ein spannendes Kriminalstück.“ – Rosenheimer Journal

Philip Norman hat sich seine Lorbeeren als Biograf des Rock ’n’ Roll verdient. Der ehemalige Musikjournalist hat bereits die Beatles und die Rolling Stones hautnah beleuchtet und den Menschen hinter dem Star Paul McCartney von einer neuen Seite gezeigt.

„Wer sich mit der Musikgeschichte beschäftigt, kommt an der fesselnden Biografie ›Jimi‹ nicht vorbei. Empfehlenswert!“ – From me to you Newsletter

Über Philip Norman

Aus „JIMI“

VORWORT

„Er war ein feiner Kerl“

Alle Rockmusik-Legenden begannen ihre Karriere damit, die Songs anderer Leute nachzuspielen. Meistens blieb es beim faden Abklatsch, der aus dem Repertoire fiel, wenn der Künstler erst einmal seinen eigenen Sound gefunden hatte. Die große Ausnahme war Jimi Hendrix, der auch während seiner kurzen Erfolgszeit nie damit aufhörte, Coverversionen zu spielen, wobei er die Songs nie einfach kopierte, sondern oft auf radikale Weise neu erfand. So verwandelte er zum Beispiel die skurrile Beatles-Nummer „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“ [...]

Das könnte Ihnen auch gefallen

Pressestimmen

„So sachlich wie der Brite Künstler und Werk porträtiert, wurde in Deutschland kaum je über Hendrix geschrieben.“

taz„Der erfahrene Pop-Journalist kundet mit schier unerschöpflicher Detailfülle den Menschen hinter der Ikone aus.“

Rolling StoneVORWORT: „Er war ein feiner Kerl“

1 „Er konnte die Musik hören, aber er hatte kein Instrument, um sie zu sich auf die Erde zu holen“

2 „Jimmy war schon ein Hippie, als noch niemand wusste, was ein Hippie ist“

3 „Ich habe immer noch meine Gitarre und meinen Verstärker, und solange ich die habe, kann mich niemand davon abhalten, meinen Lebensunterhalt zu verdienen“

4 „Es läuft eher so mittelprächtig in dieser großen, schäbigen Stadt namens New York“

5 „Ich hab genau den richtigen Mann für dich“

6 »Ganz ehrlich, Chas … er ist fast schon zu gut«

7 „O mein Gott, jetzt bin ich nicht mehr Gott“

8 „Geh mal los und besorg ’ne Dose Feuerzeugbenzin“

9 „Nicht auf meinem Sender!“

10 „Vom Gerücht zur Legende“

11 „Er war uns eine unendlich große Hilfe“

12 Electric Ladys

13 „Ich werde sterben, bevor ich dreißig bin“

14 „Nichts weiter als eine Band of Gypsys“

15 Miles und Miles

16 »Mein geliebter Vater …«

17 „Hey Mann, leih mir mal deinen Kamm“

18 „Nenn mich einfach Helium“

19 „Gute Nacht, süßer schwarzer Prinz“

20 Ein großer schwarzer Schutzengel mit Hut

21 „Scuse me while I kiss the pie“

NACHWORT: „Danke, Jimi!“

DANKSAGUNG

ANHANG

Quellennachweis

Bildnachweis

Register

Die erste Bewertung schreiben