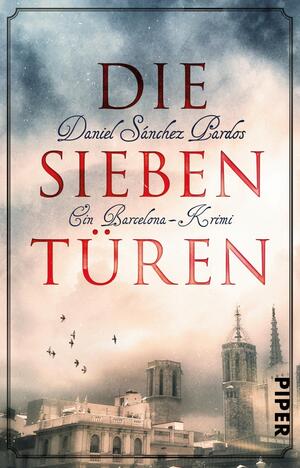

Die Sieben Türen

Roman

„Spannende Handlung, die erstaunliche Wendungen nimmt, ohne dass man den roten Faden verlöre.“ - P.S. Zeitung (CH)

Die Sieben Türen — Inhalt

Barcelona, 1874. Gabriel Camarasa wird beinahe von einer Straßenbahn überfahren, als ihm im letzten Moment ein junger Mann das Leben rettet: Antoni Gaudí. Schnell freunden sich die beiden an. Als Gabriels Vater unter Verdacht steht, seinen Geschäftspartner erstochen zu haben, begeben sich die jungen Männer zusammen mit Gabriels Freundin Fiona auf die Suche nach dem wahren Täter. Die führt sie zu Barcelonas geheimnisvollsten Orten: in das Lokal „Die sieben Türen“, in „Das Theater der Träume“ – und geradewegs in die Fänge einer skrupellosen Geheimgesellschaft … Ein genialer Krimi, der nicht nur von einem der berühmtesten Architekten unserer Zeit erzählt, sondern auch von einer der schönsten Städte unserer Erde.

Leseprobe zu „Die Sieben Türen“

Die Straßenbahn hielt an der Einmündung zur Calle de la Canuda an und ließ mehrfach ihre Glocke ertönen, die normalerweise die Endhaltestelle ankündigte.

›Höhere Gewalt und Fremdverschulden‹, schien der ernste Gesichtsausdruck des Schaffners zu sagen. Er war ein schmächtiger junger Mann, der die vergangene halbe Stunde damit zugebracht hatte, der einzigen jungen Dame im Wagen mit bezaubernder Tollpatschigkeit den Hof zu machen. Jetzt aber, angesichts der veränderten Umstände, hielt er seine Warnpfeife gepackt wie ein abgebrühter Straßenbahner.

»Bitte [...]

Die Straßenbahn hielt an der Einmündung zur Calle de la Canuda an und ließ mehrfach ihre Glocke ertönen, die normalerweise die Endhaltestelle ankündigte.

›Höhere Gewalt und Fremdverschulden‹, schien der ernste Gesichtsausdruck des Schaffners zu sagen. Er war ein schmächtiger junger Mann, der die vergangene halbe Stunde damit zugebracht hatte, der einzigen jungen Dame im Wagen mit bezaubernder Tollpatschigkeit den Hof zu machen. Jetzt aber, angesichts der veränderten Umstände, hielt er seine Warnpfeife gepackt wie ein abgebrühter Straßenbahner.

„Bitte verlassen Sie ruhig und geordnet das Fahrzeug“, wiederholte er mehrfach, während er akrobatisch auf dem Trittbrett der Seitentür balancierte und dabei die rechte Hand kreisen ließ. „Kommen Sie den Pferden nicht zu nahe. Bewahren Sie Ihre Fahrkarten für Reklamationen auf.“

Vier Feuerwehrwagen, deren Pferde ausgespannt waren, blockierten die Promenade in der Mitte der Rambla, der Prachtstraße Barcelonas. Das brennende Gebäude vor ihnen überstieg ganz offensichtlich die bescheidenen Möglichkeiten der Feuerwehr. Die Gerätschaften eines der Wagen blockierten das zum Meer hinabführende Gleis, und drum herum standen Dutzende von Schaulustige. Sie merkten gar nicht, dass sie mitten auf den Straßenbahnschienen standen, so sehr waren sie damit beschäftigt, das Kommen und Gehen der Feuerwehrleute und die Flammen zu beobachten, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus dem vierstöckigen Eckhaus schlugen. Überreste eines großen Werbeplakats hingen an dem Gebäude, von dem nur noch das schwarze, dampfende Skelett übrig war. Durch die große Hitze waren die Fensterscheiben zersprungen, die Scherben hatten sich wie Konfetti über die Promenade verstreut und glitzerten im Licht der Flammen. Männer und Frauen drängten sich in Gruppen an den Straßenecken, an den Türen der Cafés und auf den Balkonen der Gebäude, welche die Polizei noch nicht geräumt hatte. Kinder rannten kreuz und quer über die feine Schicht aus Asche und Glas. Die Glocken der Belén-Kirche oben am Llano de la Boquería, wo sich die große Markthalle befand, läuteten stürmisch Feueralarm, und am Canaletas-Brunnen ließ zwischen zwei Löschwagen eine Gruppe von Nonnen des Klosters Santa Teresa seine Gebete gen Himmel steigen.

„Bitte verlassen Sie ruhig und geordnet das Fahrzeug. Nähern Sie sich nicht den Pferden.“

Trotz alledem war ich froh, dass die Fahrt zu Ende war und ich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Schon seit der ersten Biegung auf der Plaza de Cataluña hatte der Rauchgeruch die üblichen Gerüche in diesem Teil der Stadt überlagert und die Pferde der Tram nervös gemacht, was uns von da an eine holprige Fahrt beschert hatte. Nun, an der Ecke zur Calle de la Canuda und in unmittelbarer Nähe zu den Flammen, schienen die vier Tiere kurz davor, die letzten Reste von Gehorsam abzuschütteln und ihrem Fluchtinstinkt nachzugeben.

Ich wollte jetzt nicht der Chauffeur dieser Tram sein, dachte ich, während ich die letzten beiden Stufen der Seitentreppe hinabstieg. Noch der Schaffner. Oder einer der vielen Schaulustigen, die mitten auf den Schienen standen.

„Das, junger Mann, ist der Duft meiner Jugend“, sagte plötzlich ein älterer Herr neben mir.

„Wie bitte?“

„Der Geruch des Feuers auf der Rambla. Dieser Duft.“ Der Mann schnupperte übertrieben genüsslich. „Ich rieche das und sehe wieder all die brennenden Klöster vor mir.“

Ich lächelte höflich.

„Das war sicher ein rechtes Spektakel.“

„Das können Sie laut sagen, junger Mann.“ Der alte Herr atmete nochmals tief ein und seufzte selig. „Das Feuer wanderte von einer Mauer zur anderen. Die Luft roch nach verbrannter Kutte. Und wozu war es am Ende gut?“

Dazu, dass sich jetzt einige Nonnen an den Händen fassen und aus voller Kehle neben einem Brunnen beten konnten, dessen Wasser anscheinend niemand zu dem Gebäude zu befördern vermochte, das nur wenige Schritte davon entfernt lichterloh brannte. Doch diesen Gedanken behielt ich für mich.

„Das hätte ich gern gesehen.“

„Wenn Sie das gesehen hätten, dann wären Sie jetzt so alt wie ich. Beklagen Sie sich also nicht.“

Der Mann nickte mir knapp zu und ging die Rambla hinab, wobei er noch immer selig schnupperte, die Augen feucht vor Nostalgie bei der Erinnerung an die glücklichen Tage der Klosterverbrennungen von 1835. Dieser Alte war gewiss nicht der einzige in Barcelona, der heute Nacht von seiner fernen Jugend träumen würde, dachte ich, während er in der Menge der Schaulustigen verschwand.

Barcelona: die einzige Stadt der Welt, in der die Alten einen Kloß im Hals bekamen, wenn es nach verbranntem Backstein roch. Eine Stadt, in der die Großeltern davon träumten, Kirchen niederzubrennen, und ihre Enkel vom Geldverdienen.

Der Schaffner hatte die Tram mittlerweile vollständig geräumt und plauderte am Fuß des Kutschbocks entspannt mit dem Chauffeur. Die Pferde waren noch angeschirrt, und allmählich scharte sich ein Grüppchen von Kindern um sie. Auch ein Hund mit drei Beinen und ein Bettler mit einem blauen Dreispitz mischten sich unter die Schaulustigen. Mein Blick verweilte eine Weile bei diesem seltsamen Paar, dem bärtigen Bettler und seinem armen Hund, ehe er wieder zum brennenden Gebäude zurückkehrte.

In diesem Moment entdeckte ich Fiona Beggs roten Haarschopf, der aus dem Meer schwarzer Köpfe auf der Promenade hervorstach.

Und in demselben Moment wäre ich beinahe von vier panischen Pferden niedergetrampelt worden.

Das alles spielte sich innerhalb von Sekunden ab. Ich entdeckte Fiona auf der Promenade in der Mitte der Rambla und machte instinktiv einen Schritt in ihre Richtung, wodurch ich vor die Straßenbahn trat. In diesem Augenblick begannen die Pferde, wütend aufs Pflaster zu trampeln und sich wie wild in ihren Geschirren aufzubäumen, fest entschlossen, ihren Weg die Rambla hinab fortzusetzen, weg von dem Feuer, das ihnen ins Blut gefahren war.

Ich erinnere mich noch genau an die weit aufgerissenen Augen der vorderen beiden Pferde. An den dampfenden Schweiß auf ihrem Fell und die Asche auf ihren schwarzen Mähnen. Ich erinnere mich an die feuchten Lefzen, die sich öffneten und schlossen und erneut öffneten. An den Geruch ihres Atems, als sie gerade die Hufe auf mich niederfahren lassen wollten, an die Schreie der panisch flüchtenden Kinder und an den schmerzhaften Schlag, zu dem es nie kam.

„Geht es Ihnen gut, Caballero?“

Ich kniete neben der Straßenbahn, und als ich den Kopf hob, erblickte ich den Menschen, der mir allem Anschein nach das Leben gerettet hatte.

Es handelte sich um einen gut aussehenden, schlanken jungen Mann, blass und glatt rasiert. Er mochte ebenso wie ich knapp über zwanzig Jahre alt sein und trug eine makellose schwarze Hose, die nach englischer Mode geschnitten war, sowie einen eng sitzenden Gehrock, aus dessen Kragen eine voluminöse, extravagant gebundene Krawatte ragte. Er hatte die blauesten Augen, die ich seit meiner Rückkehr nach Barcelona gesehen hatte, und unter dem Zylinder, der seine Gestalt krönte, war ein üppiger Haarschopf zu sehen, der beinahe ebenso rot war wie Fionas.

Mit der linken Hand hielt er meinen rechten Unterarm, an dem er mich, so schloss ich, gerade außer Reichweite der scheuenden Pferde gezogen hatte.

„Ich glaube schon“, murmelte ich, erhob mich mit seiner Hilfe und betrachtete die Umgebung aus meiner noch frischen Perspektive des Überlebenden eines Verkehrsunfalls.

Keine von Hufen zermalmten Körperteile. Keine ausgerenkten, gebrochenen oder aus einer offenen Wunde ragenden Knochen. Keine Blutlache zu sehen.

„Kein irreparabler Schaden“, fasste mein Retter zusammen, während er zugleich ein wenig gezwungen lächelte und die Hand von meinem Unterarm nahm. Dann entfernte er sich einige Schritte, klaubte meinen Hut aus einer schlammigen Pfütze und reichte ihn mir feierlich. „Allerdings fürchte ich, dass dieser Hut nie mehr so sein wird wie zuvor.“

Erst jetzt fiel mir auf, dass mich vier oder fünf uniformierte Männer besorgt und mit beflissenen Mienen umringten, und hinter ihnen entdeckte ich Hunderte von Augenpaaren, die mich aus sicherem Abstand zu den Straßenbahnschienen anstarrten. Für eine kurze Weile war der Brand in der Calle de la Canuda in den Hintergrund gerückt, und die Hauptrolle spielten nun, wenn auch nur für kurz, mein vereitelter spektakulärer Tod und ich. Zwei weitere Uniformierte – der Straßenbahnfahrer und sein schmächtiger Schaffner – kämpften nach wie vor mit den vier Pferden. Die Tiere tobten immer noch wie schwarze Dämonen in ihrem Geschirr, doch nun wirkten sie nicht mehr wie die Überbringer eines schmerzhaften Todes, sondern waren einfach vier bedauernswerte, verängstigte, schweißnasse Geschöpfe.

Ich nahm meinen Hut entgegen und untersuchte ihn.

„Er war ganz neu“, sagte ich.

Der rothaarige Mann nickte ernst.

„Eine Schande. Aber Ihnen geht es wirklich gut?“

Ich kam nicht dazu, ihm zu antworten, denn einer der Uniformierten, ein leitender Angestellter der Straßenbahngesellschaft, hielt mich, getrieben von seinem Pflichtgefühl, mehrere Minuten lang mit Bitten, Wehklagen und überflüssigen Entschuldigungen in Beschlag, bis meine Geduld erschöpft war. Als es mir endlich gelang, ihn loszuwerden, war mein Retter bereits verschwunden, und an seiner Stelle, jedenfalls mehr oder weniger, stand nun die Frau, die indirekt der Grund für meinen Beinahetod gewesen war.

„Beginnst du so dein Studentenleben?“, war das Erste, was sie mich fragte. „Indem du dich vor die Straßenbahn wirfst?“

Fiona Begg.

Die Chefillustratorin der Tageszeitung Las noticias ilustradas. Die Frau, die zum Klang der Glocken von St. Mary-le-Bow groß geworden war und deren Akzent mir jedes Mal, wenn ich ihn hörte, einen kleinen Stich versetzte und eine neue Welle des Grolls gegen meinen Vater in mir aufsteigen ließ.

„Mir geht es gut“, erwiderte ich, ergriff die behandschuhte Hand, die Fiona mir reichte, und drückte sie sanft. „Nur ein kleiner Unfall.“

Hinter ihrer üblichen Maske der kühlen, unerschütterlichen Londonerin musterte mich Fiona aufrichtig besorgt. Eine bezaubernde Röte überzog ihre durch und durch englischen Gesichtszüge, so als hätte sie kurz vor dem Verlassen der Zeitungsredaktion noch etwas Rouge aufgetragen. Wahrscheinlicher war allerdings, dass sich der immer dichter werdende schwarze Qualm, der aus dem Inneren des brennenden Gebäudes drang, allmählich auf unsere Gesundheit auswirkte.

„Ein kleiner Unfall? In London, Gabriel, nennen wir so etwas ›um ein Haar von einer Straßenbahn überfahren werden‹.“

„In Barcelona sind wir nicht so dramatisch“, gab ich zurück und war überrascht, dass mir dieses ›wir‹ so leicht über die Lippen kam. „Was machst du eigentlich hier?“

Fiona wedelte kurz mit ihrem Skizzenbuch und drückte es dann wieder an die Brust.

„Was glaubst du denn?“

„Hat mein Vater dich geschickt?“

Sie schüttelte den Kopf, wodurch rote Strähnen und blaue Perlen ganz entzückend in Schwingung gerieten und kleine Ascheflocken um ihr Gesicht tanzten.

„Mein Vater hat mich geschickt.“

„Kein Mord in den letzten vierundzwanzig Stunden?“, mutmaßte ich.

„Ein Brand ist ein Brand. Zumal wenn das Gebäude, das brennt …“

Fiona konnte ihren Satz nicht beenden, denn in diesem Augenblick stürzte ein ganzes Gesims vom brennenden Haus auf den Bürgersteig der Calle de la Canuda und löste auf der Rambla eine Kettenreaktion aus: erschrockene Schreie, Ausweichmanöver, Gedrängel und verdoppelte Gebetsanstrengungen. Die Pferde vor der Straßenbahn bäumten sich erneut in ihren Geschirren auf, die Feuerwehrmänner hantierten mit ihren nutzlosen Wasserschläuchen und schrien sich gegenseitig unverständliche Anweisungen zu, und eine übel riechende schwarze Wolke trieb sehr niedrig über unsere Köpfe hinweg, ehe sie in der allgemeinen Luftverschmutzung Barcelonas aufging. Diesmal flohen sogar die Kinder, die bisher immer im Kreis um die Feuerwehrwagen herumgerannt waren, in Richtung der sicheren Plaza de Cataluña.

Fiona trat zu mir und hakte sich bei mir ein.

„Besser, ich hole dich hier heraus.“ Aufmerksam ließ sie den Blick über unsere Umgebung wandern. Um wie immer jedes Detail des Spektakels in ihrem ausgezeichneten Gedächtnis festzuhalten, dachte ich; um mit den Augen und dem Gedächtnis die Szene um uns herum aus jedem erdenklichen Blickwinkel in sich aufzunehmen. „Mir gefällt nicht, wie dich diese Pferde immer noch ansehen.“

„Seit wann sorgst du dich um meine Sicherheit?“

Fiona lächelte mich ungewöhnlich warmherzig an.

„Wenn ich zulasse, dass du in meiner Gegenwart umkommst, könnte dein Vater auf die Idee kommen, mich zu entlassen.“

Auch ich lächelte.

„Verstehe.“

In diesem Augenblick unterbrachen die Glocken der Belén-Kirche ihren Feueralarm, um neun Uhr zu läuten. Ich sollte mich dringend auf den Weg machen: Um zehn Uhr begann mein neues Leben als Student in der Lonja de Mar, wo sich die Kunstakademie befand. Sie lag auf der anderen Seite der Stadt, und nicht einmal ein Verkehrsunfall würde in Sempronio Camarasas Augen mein Fehlen am ersten Unterrichtstag rechtfertigen. Ich setzte also den übel zugerichteten Hut auf, bot Fiona meinen Arm an, und dann machten wir zwei uns gemeinsam auf den Weg die Rambla hinab Richtung Meer, als wären wir zwei alte Freunde, zwischen denen nie etwas vorgefallen war.

2. Kapitel

Die Geschäftsräume von Las noticias ilustradas belegten alle drei Etagen eines schönen Renaissancepalais im östlichen Teil der Calle de Fernando VII. Die Entscheidung, die Redaktion eines Revolverblatts in einem derart zentral gelegenen, teuren, kaum an moderne Bedürfnisse angepassten Gebäude unterzubringen, war völlig absurd. Doch laut dem Direktor von Las noticias ilustradas, Martin Begg, hatte das einen Grund, bei dem weder Preis noch Behaglichkeit oder Effizienz eine Rolle spielten: Die Wasserspeier, Architrave und Rundbogenfenster dieser mehrere Hundert Jahre alten Fassade stellten ein rein symbolisches Kapital dar. Martin Begg hatte dafür eine anschauliche Analogie gefunden, die mein Vater, Eigentümer des Geldbeutels, aus dem die Miete bezahlt wurde, gern bei jeder sich bietenden Gelegenheit wiederholte: Die Redaktion einer auf Kriminalfälle ausgerichteten Zeitung in einem Stadtpalais in einem noblen Quartier anzusiedeln sei, als eröffnete man in einer ehemaligen Kirche ein Bordell. Es schien gewagt zu sein, doch war man damit in aller Munde.

An diesem Morgen herrschte im Erdgeschoss des Gebäudes das gleiche geschäftige Treiben von Druckern und Setzern, emsigen Sekretärinnen, umhereilenden Büroboten und Journalisten wie bei meinen letzten Besuchen. Unter den Lärm der Druckmaschinen in der großen Haupthalle mischten sich die Stimmen derjenigen, die sie bedienten, zehn, zwölf Männer in blauen Overalls, die diese unbekümmerte Tüchtigkeit gut ausgebildeter Arbeiter ausstrahlten. Einige junge Nachwuchsjournalisten liefen mit Papierbündeln, Notizbüchern und halbfertigen Illustrationen umher, und dann und wann streckte ein dienstälterer Journalist den Kopf in den Treppenschacht und schrie irgendeine Anweisung, die keiner befolgte.

Die Sekretärinnen belegten eine ganze Reihe von Schreibtischen am linken Ende der Halle, zwischen der Tür zum Innenhof und dem Treppenaufgang zur Beletage, wo sich die Redaktion befand. Eine gläserne Wand trennte sie von den Druckmaschinen, schützte sie vor dem Lärm, dem beißenden Geruch nach Druckerschwärze und heißem Papier und sicher auch vor den nicht immer für die Ohren von Damen geeigneten Sprüchen der Arbeiter. Die Sekretärinnen waren ausnahmslos jung und attraktiv und wie Töchter aus gutem Hause gekleidet. Schon bei meinen früheren Besuchen hatte keine von ihnen Notiz von mir genommen: Hinter der dünnen Milchglasscheibe von der Welt abgeschottet, in das künstliche Licht ihrer großen Stehlampen getaucht, saßen die Frauen mit gebeugten Köpfen über Stapeln von Rechnungen, Korrespondenz und internen Mitteilungen, die sie zu verfassen hatten, und die einzigen Bewegungen, die ich bei ihnen ausmachte, waren die ihrer Füllfederhalter auf dem Papier.

„Wenn du die Damen dann lange genug inspiziert hast, kannst du mir ja deinen Hut geben.“ Fiona musterte mich amüsiert von der fünften Treppenstufe herab. „Oben gibt es sicher jemanden, der weiß, was man da machen kann.“

Ein wenig zerstreut wandte ich den Blick von den Sekretärinnen ab und stieg weiter die Treppe hinauf.

„Ich habe niemanden inspiziert“, protestierte ich. „Ich habe nur …“

„Rein berufliches Interesse, ich verstehe schon“, unterbrach mich Fiona. „Schließlich bist du der Sohn vom Chef.“

Der Sohn vom Chef. Unter anderen Umständen wäre das der Beginn einer langen Diskussion gewesen, über die Schattenseiten, Zwänge und zweifelhaften Vorzüge, die mit meiner Position als Sempronio Camarasas Erstgeborenem verbunden waren. Doch allmählich drängte die Zeit.

„Ich habe dir schon gesagt, dass mir niemand den Hut reinigen muss.“

„Es ist der erste Tag deines Studiums. Auch wenn wir hier in Barcelona sind, kannst du nicht mit einem schlammverschmierten Hut zum Unterricht erscheinen.“

„Schlimmer wäre es, wenn ich mit sauberem Hut, aber einer halben Stunde Verspätung erschiene.“

„Es dauert nur einen Augenblick. Wenn du in meinem Büro auf mich wartest, sorge ich dafür, dass dir jemand eine Tasse Kakao bringt.“

Ehe ich erneut widersprechen konnte, verschwand Fiona mit meinem Hut in der einen und ihrem Skizzenbuch in der anderen Hand im Gang, der rechts vom Hauptkorridor abzweigte. Bevor sie hinter einer Biegung des Korridors verschwand, sah ich, wie zwei junge Männer in der typischen Aufmachung der Straßenreporter ihren Weg kreuzten. Sie grüßten Fiona nicht, und auch sie neigte den Kopf keinen Zentimeter in die Richtung der Reporter. Die Stimmung bei Las noticias ilustradas war nach wie vor angespannt, dachte ich bei mir. Vielleicht waren die beiden jungen Männer aber auch erst seit Kurzem hier angestellt und wussten nicht, wer die Dame war, die sie da gerade missachtet hatten.

Wie ich beim Eintreten feststellte, ähnelte Fionas Büro immer mehr einer der Schreckenskammern bei Madame Tussauds. Auf beinahe sämtlichen horizontalen Flächen im Raum, einschließlich des Bodens, der Ottomane und der drei Sessel aus gutem andalusischem Leder, die um den Schreibtisch herumstanden, lagen Illustrationen, die zusammengenommen ein bedrückendes Abbild menschlichen Unglücks ergaben. Szenen, die Fiona mit nur wenigen dicken schwarzen Federstrichen, die mich an geronnenes Blut erinnerten, eingefangen hatte: Männer und Frauen, die am Galgen, am Ast eines Baumes oder mit letzter Kraft an einem Fenstersims hingen. Männer, auf deren Herzen Pistolen gerichtet waren. Frauen, die ohnmächtig vor dem offenen Hahn einer Gaslampe zusammengesunken waren. Männer und Frauen, die in aller Öffentlichkeit erstochen, in ihren eigenen vier Wänden erdrosselt, mit allen möglichen Schlagwerkzeugen zu Tode geprügelt wurden. Männer, Frauen und Kinder, die in brennenden Häusern festsaßen, Schiffbruch erlitten oder bei Verkehrsunfällen umkamen. Opfer, die machtlose Schaulustige um Hilfe anriefen und bis in alle Ewigkeit im Sterben lagen auf diesen Bildern, die genauso absurd und endgültig waren wie das Leben selbst.

Martin Beggs einzige Tochter hatte ganz offensichtlich nichts von der Gabe verloren, mit der sie sich bereits in London einen Namen als die skrupelloseste Illustratorin der gesamten britischen Presse gemacht hatte.

„Ich habe niemanden gefunden, der dir den Kakao bringt“, verkündete in diesem Augenblick Fiona, die ohne anzuklopfen eingetreten war und mich bei der Betrachtung einer besonders blutrünstigen Zeichnung überrascht hatte. „Aber ich lasse deinen Hut gerade von einem echten Chefredakteur abbürsten. Gefällt es dir?“

Mit ihren grauen Augen betrachtete sie die Illustration, die ich neugierig aus dem Stapel am Kopfende der Ottomane herausgezogen hatte. Auch ich musterte sie aufmerksam: eine Frau auf den Knien mitten in einem gepflegten bürgerlichen Salon, die Hände vors Gesicht geschlagen und halb entkleidet, und vor ihr, wütend wie ein mittelalterlicher Rächer, ein Mann mit Zwirbelbart, der mit einem blutüberströmten Messer ausholte.

„Du vergeudest deine Begabung an diesen Schund! Du weißt, dass es so ist.“

Fiona lächelte.

„Manche von uns, mein Lieber, müssen sich ihr tägliches Brot verdienen“, sagte sie und schloss mit einem eleganten Hüftstoß die Bürotür. In der rechten Hand hielt sie noch immer ihr Skizzenbuch wie schon bei unserer Begegnung auf der Rambla, und in der linken trug sie nun eine Tasse mit dampfender Schokolade. „Ich habe sie selbst zubereitet.“

Ich nahm die Tasse und dankte ihr. Dann kostete ich einen Schluck und nickte anerkennend.

„Ausgezeichnet.“

„Und sehr gut, um die Nerven zu beruhigen. Setzen wir uns?“

Fiona räumte die Zeichnungen, die in der Mitte der Ottomane lagen, auf die Seite, sodass sich links und rechts hohe Stapel türmten. Dann setzte sie sich neben den rechten Stapel und lud mich ein, mich zu ihr zu gesellen.

„Ein bisschen vollgestopft, dein Arbeitsplatz, nicht wahr?“

„Ja, und es macht mir Sorgen, dass die Zeitung erst seit eineinhalb Monaten existiert“, sagte sie und blickte sich nachdenklich im Raum um. „In einem Jahr wird man dieses Büro nicht mehr betreten können.“

In einem Jahr, dachte ich, würden vermutlich sowohl sie als auch die Zeitung nicht mehr hier sein.

„Dann musst du dir wohl neue Büros suchen“, gab ich zurück.

Fiona schlug ihr Skizzenbuch auf und legte es mir auf die Knie.

„Das ist also in deinen Augen Schund?“

Einige Minuten lang betrachtete ich die letzten Illustrationen im Buch, die jedes Detail des Brandes festhielten, den wir gerade erlebt hatten: den Rauch, die Flammen und die Aschewolken, die Feuerwehrwagen, die uniformierten Polizisten, die nichts hatten ausrichten können, den Kreis der betenden Nonnen, die auf ihrem Weg zum Meer stillstehende Straßenbahn mit den Pferden und die Dutzenden, von Fiona in schwarze, überraschend lebendige Fleckchen verwandelten Schaulustigen, welche die Schienen blockierten.

„Vielleicht war ich ein wenig vorschnell in meinem Urteil“, räumte ich schließlich ein, während ich wieder einmal die Leichtigkeit bewunderte, mit der Fiona den Detailreichtum und die Komplexität der Wirklichkeit zu einem stimmigen Bild gebändigt hatte.

„›Ein wenig vorschnell‹. Aus deinem Mund nehme ich das als Entschuldigung.“

Ich bewunderte noch ein wenig Fionas Skizzen, bis mein Blick schließlich auf den Schriftzug des Plakats fiel, das unten an der Fassade des brennenden Gebäudes hing.

„La gaceta de la tarde“, las ich.

Fiona sah mir die Überraschung an. Die Überraschung, die Beunruhigung und auch die Ungläubigkeit.

„Wusstest du das nicht?“

Ich schüttelte den Kopf. Nein, das hatte ich nicht gewusst.

„Deshalb hat dein Vater dich geschickt, um den Brand zu zeichnen?“, fragte ich.

Fiona zuckte die Achseln.

„Ein Brand an der Rambla ist immer eine interessante Nachricht“, antwortete sie matt. „Dieser allerdings besonders.“

La gaceta de la tarde war die andere Abendzeitung von Barcelona. Der größte Konkurrent von Las noticias ilustradas. Die angesehene konservative Zeitung, deren Auflage drastisch gesunken war, seit sich mein Vater in dieses neue unternehmerische Abenteuer gestürzt hatte. Und die außerdem vor einer Woche eine wütende öffentliche Hetzkampagne gegen den Eigentümer, den Direktor und die Chefillustratorin von Las noticias ilustradas begonnen hatte. Oder, wie La gaceta de la tarde die Zeitung meines Vaters nannte: ein „des Spanischen nicht mächtiges, anglisierendes Druckerzeugnis“, das vor Kurzem „mit der für alle Briten typischen Arroganz“ in Barcelona gegründet worden war, das gegen jede Regel von Taktgefühl und Anstand verstieß und ausschließlich auf „die unmittelbare Bereicherung seiner dubiosen Gründer abzielt, und zwar auf Kosten des guten Geschmacks. Außerdem korrumpiert es die wenig gebildete Öffentlichkeit, die den Verlockungen von Sensationslust und Perversion hilflos ausgeliefert“ sei.

Wenn das Gebäude, das heute Morgen abgebrannt war, wirklich der Sitz von La gaceta de la tarde gewesen war, hatte mein Vater nun ein ernstes Problem.

„Du weißt, was das bedeutet, nicht wahr?“

Fiona nickte, und um ihre Lippen spielte ein Lächeln.

„Ein Konkurrent weniger.“

„Ich meine es ernst.“

„Ich auch. Erwartest du etwa, dass ich Mitleid habe mit Leuten, die deinen und meinen Vater und auch mich so verunglimpfen?“

„Ich erwarte, dass es dich beunruhigt, was man von heute Nachmittag an in den anderen Zeitungen über euch schreiben wird.“

Fiona schaute mich ungläubig an.

„Denkst du etwa, wir hätten etwas mit dem Brand zu tun?“

„Natürlich nicht. Aber ich weiß, was andere denken werden. Und was sie zu wissen vorgeben werden.“

„Was sie zu wissen vorgeben werden“, wiederholte Fiona.

„La gaceta de la tarde greift Las noticias ilustradas öffentlich an. Las noticias ilustradas reagieren ebenfalls öffentlich auf den Angriff von La gaceta de la tarde. Und wenige Tage später brennt die Redaktion von La gaceta de la tarde bis auf die Grundmauern nieder. Meinst du nicht, dass diese Geschichte viel zu gut ist, um sie nicht als Leitartikel zu bringen?“

›Dein Vater würde jedenfalls nicht zögern‹, hätte ich beinahe noch hinzugefügt. Und Fiona dachte das anscheinend auch.

„Kostenlose Werbung ist das auf alle Fälle“, bestätigte sie. „Mein Vater wird wissen, wie er daraus einen Vorteil ziehen kann. Und deiner wird nichts dagegen einzuwenden haben.“

Letzteres traf selbstverständlich ebenfalls zu. Wenn irgendwo Geld zu verdienen war, lösten sich das Ehrgefühl meines Vaters und seine humanistischen Ideale in Wohlgefallen auf wie ein Stück Würfelzucker in Absinth.

„Genau“, sagte ich. „Also wird es die Titelseite für heute Nachmittag?“

„Sobald ich aus diesen Skizzen etwas Vernünftiges gemacht und es in der Redaktion abgegeben habe.“

Ich stellte mir vor, wie die Zeitung aussehen würde, die in knapp sechs Stunden erschien: das kantige Schriftbild der Schlagzeile, die Illustration, die drei Viertel der Titelseite einnehmen, die Bildunterschrift, die von Adjektiven und Ausrufezeichen wimmeln würde, und der sorgfältig formulierte Artikel im Inneren der Zeitung, in dem, ohne etwas explizit auszusprechen, doch alles angedeutet würde.

„Das gefällt mir ganz und gar nicht“, stellte ich fest.

„Deshalb arbeitest du auch nicht hier.“

In diesem Augenblick wurde zweimal kurz an die Tür geklopft. Ehe Fiona von der Ottomane aufstehen und fragen konnte, wer da sei, flog die Tür auf, und ein etwa sechzigjähriger Mann mit voluminösem Schnurrbart und langen Koteletten trat sichtlich übellaunig ein.

„Ihr Hut, Señorita Begg“, sagte er, warf ihn Fiona zu und machte auf dem Absatz kehrt.

Der Knall, mit dem die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, erinnerte sehr an den, mit dem das Gesims heute Morgen aufs Straßenpflaster gekracht war.

„Einer der Chefredakteure?“, fragte ich.

„Ein alter Herr mit Charakter“, bestätigte Fiona, nahm meinen Hut von dem Stapel Zeichnungen, auf dem er gelandet war, und untersuchte ihn beifällig. „Aber ein alter Herr, der mit einer Bürste umzugehen weiß.“

Ich nahm Fiona den Hut ab, setzte ihn behutsam auf und spürte eine angenehme Wärme am Kopf, bei der ich sofort das absurde Bild vor Augen hatte, wie der alte Chefredakteur in seinem Büro einen Wasserkessel aufsetzte, um meinen Hut über dem Wasserdampf auszudellen. Ich gab Fiona das Skizzenbuch zurück, trank den letzten Rest meiner heißen Schokolade und erhob mich.

„Jetzt muss ich aber wirklich gehen“, sagte ich.

Fiona stand ebenfalls auf.

„Machst du dir ernsthaft Sorgen?“

„Wegen meiner ersten Unterrichtsstunde?“

„Wegen des Brandes.“

Ich zuckte die Achseln.

„Mir wäre es lieber, er wäre nicht geschehen.“

„Dir wäre es lieber, dein Vater hätte diese Zeitung niemals gegründet.“

Ich lächelte traurig.

Mir wäre es lieber, mein Vater hätte niemals beschlossen, nach Barcelona zurückzukehren.

„So weit würde ich nicht gehen“, murmelte ich, nahm die Hand, die Fiona mir zum Abschied reichte, und küsste sie sanft. Und während ihre Bürotür sich zwischen uns schloss, schien es mir flüchtig, als bedachte mich Fiona mit demselben glänzenden, eindringlichen Blick, der in ein anderes, früheres Leben gehörte, in gewisse düstere und staubige Straßen des Londoner East End.

DATENSCHUTZ & Einwilligung für das Kommentieren auf der Website des Piper Verlags

Die Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, info@piper.de verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten (Name, Email, Kommentar) zum Zwecke des Kommentierens einzelner Bücher oder Blogartikel und zur Marktforschung (Analyse des Inhalts). Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO, sowie § 7 II Nr.3, UWG.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie die Kommentarfunktion auf unserer Seite öffentlich nutzen möchten. Ihre Daten werden in unserem CMS Typo3 gespeichert. Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt.

Sollte das kommentierte Werk nicht mehr lieferbar sein bzw. der Blogartikel gelöscht werden, ist auch Ihr Kommentar nicht mehr öffentlich sichtbar.

Wir behalten uns vor, Kommentare zu prüfen, zu editieren und gegebenenfalls zu löschen.

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie Sie es wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit, sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs wird Ihr Kommentar von uns umgehend gelöscht. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, info@piper.de, Kontakt zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeauftragten, den Sie unter datenschutz@piper.de erreichen.